Beethoven : Concerto pour piano n°2

Mahler : Symphonie n°1en ré majeur « Titan ».

Orchestre National du Capitole

- Joseph Swensen, direction

David Kadouch, piano

C’est avec deux œuvres de jeunesse de deux « titans » de la musique , qu’avait lieu ce concert qui permettait de retrouver un chef familier aussi bien de l’ONCT que des interprétations des symphonies de Gustav Mahler, et également un pianiste prometteur qui lui fait ses débuts avec l’orchestre.

La longue et savante présentation de ces œuvres par Michel Grialou nous permet de nous contenter de ne donner ici que quelques autres éclairages sur l’athmophère et l’interprétation de ces musiques.

Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur, op.19 de Ludwig van Beethoven

En fait ce premier concerto pour piano de Beethoven est son passage à la maturité d’un jeune homme de 25 ans, connu jusqu’alors par son côté de fougueux improvisateur.

Il est encore sous l’emprise de Josef Haydn et du style classique en cours.

La difficulté de l’exécution de cette ébauche des futurs grands concertos, est de respecter son climat proche des concertos pour piano de Mozart par sa fraîcheur, sa luminosité, tout en laissant transparaître les germes du futur Beethoven.

David Kadouch au toucher subtil et cristallin, bien aidé par un sautillant Swensen, choisit de sonner presque comme un pianoforte, avec plein de nuances et un toucher fabuleux de douceur. Jouant plutôt lentement les passages apaisés et devenant virevoltant dans le rondo final, le pianiste ancre ce concerto dans la lignée légère et comme improvisée de Mozart, disparu quatre ans avant seulement. Le futur Beethoven ne peut être pressenti que dans la virtuosité énergique du finale que Kadouch maîtrise sans peine, où la retenue du mouvement lent.

Grâce et tendresse émanent autant de l’orchestre parfaitement conduit par Swensen, tout en souplesse, précision et retenue, dansant presque.

En bis David Kadouch semble rester, du moins, je suppose, dans l’univers de Beethoven dans un mouvement lent d’une sonate.

Symphonie n°1 en ré majeur « Titan » de Gustav Mahler

« Cet enfant de douleur » est le réceptacle des élans passionnés d’un jeune homme de 28 ans, mais commencé à 25 ans comme l’œuvre précédente de Beethoven. Elle est le « journal de la vie d’un homme seul », en révolte avec la banalité du monde, comme le présentait Mahler.

Elle présente déjà tout l’univers propre à Mahler, avec ses étrangetés, ses recherches sonores inouïes, ses collages, son mélange de sublime et de condition terrestre violente.

Aussi cette musique de tumulte et de passion, tissée de ses amours brisés et de l’irruption toute puissante de la nature est une sorte de grand exorcisme amoureux.

C’est la Nature en marche avec ses bruits, ses collages entre trivial et sublime, ses réconforts et ses anéantissements, ses douleurs de la condition terrestre violente.

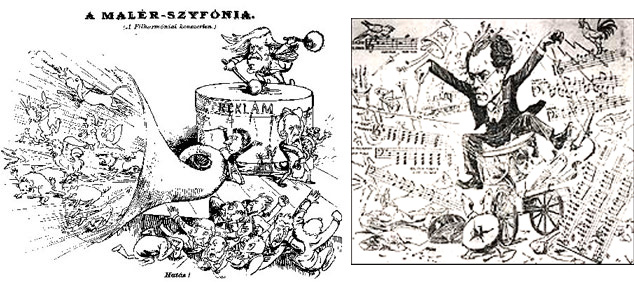

Aussi elle ne fut pas acceptée du vivant de Mahler, car trop éloignée des musiques contemporaines (3e et 4e de Brahms, 5e de Tchaïkovski). En fait elle représente le même « scandale » musical que celui de son grand « frère » Berlioz qui en 1830, au même âge, faisait claquer sa Symphonie Fantastique tout aussi innovante et tout aussi pétrie d’ambiguïté entre poème symphonique et symphonie, entre vie réelle et œuvre d’art, tout aussi marquée d’amour contrarié – sauf qu’Hector, lui, épousera sa belle et que Mahler épousera son siècle.

Ce merveilleux herbier naïf et violent à la fois s’appelle la symphonie « Titan », première tentative de Mahler dans l’univers des symphonies. Non pas en référence à une quelconque mythologie grecque et aux combats suggérés, mais par rapport à un ouvrage de son auteur favori à l’époque, Jean-Paul Richter, même s’il le démentit plus tard.

D’autres symphonies viendront, mais comme un premier amour, Mahler continuera à l’aimer toujours, à la diriger parfois, à la réviser souvent, et deux ans avant sa mort en parlait encore avec étonnement :

« Quel monde ! Un monde qui reflète de tels sons et de telles formes ! La marche funèbre et la tempête qui éclate peu après me semblent être une accusation contre le Créateur… »

Et cette symphonie est restée chère à tous les mahlériens comme une rosée primordiale, une initiation aux bruits de la nature. Elle est l’épreuve initiatique de l’homme et du compositeur, cette symphonie est le dernier passage vers l’adulte, des aveux d’âme glissés entre les notes, des tentations d’explication. Mahler fut autre après cette symphonie, plus sûr et plus tragique, mais jamais aussi proche, courant pieds nus dans les herbes des sons, criant dans la tempête.

Il y a de l’aube d’été dans cette musique, et malgré ses redondances, ses fureurs maladroites, elle reste un éblouissement musical, un premier matin de la musique.

Elle est là, palpitante, hors norme et nous apprend tout de Mahler devenu homme et compositeur à la fois. Jusqu’alors il n’était qu’un brillant chef d’orchestre appelé à la gloire, après cette rupture de barrage intérieur il est un compositeur important. Toute l’énergie accumulée en lui, toutes les frustrations à devoir diriger des musiques parfois médiocres, ont sauté. Il ose prendre la parole à pleine voix, et cela bouillonne, déferle, dévaste, irrigue.

Longtemps Mahler garda au fond de son tiroir cette symphonie après sa création tumultueuse à Budapest. Car, de son vivant, la première symphonie restera un « enfant de douleur », une œuvre jamais vraiment admise, ni aimée, alors qu’elle ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la musique. À sa façon violente et superbe. Maladroite et pleine de rosée.

Car cela était en fait son journal intime, et cela n’avait pas été compris. Trop affirmation véhémente du romantisme musical avec des avancées orchestrales stupéfiantes, cette symphonie sera rejetée comme un corps impur et dangereux. Cette musique sera violemment rejetée. Irruption d’un monde barbare pour le public et les critiques, la musique de l’avenir n’était qu’un cri du cœur sincère. Drame personnel, musique de ses tourments et de sa mise au monde de la création véritable après les essais précédents. Il croyait avoir brisé l’esclavage du chef d’orchestre pour la liberté de l’artiste :

« Dans mon inconscience totale, j’avais alors écrit une de mes œuvres les plus hardies, et je pensais encore naïvement qu’elle était d’une facilité enfantine, qu’elle allait plaire immédiatement et que j’allais pouvoir vivre tranquillement de mes droits d’auteur. ». Ce ne fut pas le cas et Mahler continua jusqu’à sa mort le chemin de croix de la direction d’orchestre. Nous avons été privés ainsi de bien des musiques de Mahler, qui ne put composer que pendant ses vacances. « Comme un condamné à mort ou un pestiféré » il restera au service des autres.

Elle doit être reçue comme elle est fougue et tumulte, poésie et ironie, romantique peut-être, en tout cas une étape fondamentale dans l’histoire de la musique à programme, puis de la musique tout court. Elle contient déjà presque tout Mahler, et beaucoup de nous-mêmes.

Bruno Walter, qui dirigeait merveilleusement cette œuvre, a écrit que c’était le « Werther » de Mahler, et effectivement on pourrait y entrevoir les souffrances du jeune Mahler, ses révoltes et ses espoirs aussi.

Aussi cette musique ne supporte pas la tiédeur de l’exécution.

Le chef doit aussi bien faire entendre les bruits de la nature qui s’éveille, que le déluge romantique du mouvement final avec ses redites, ses élans brisés, pour être « l’expression soudaine d’un cœur blessé au plus profond. ».

Le chef doit donc passer de l’éveil presque indicible de la nature à l’ironie d’une danse populaire autrichienne caricaturée, à une marche funèbre acerbe, et enfin à l’explosion finale qui va vers une fin triomphale.

Cela fait beaucoup de climats différents, antagonistes souvent, et il faut bien des qualités à un chef pour restituer cette musique si nouvelle alors.

Bruno Walter y excellait.

Joseph Swensen, en grand mahlérien s’y évertue, aidé par un orchestre en fusion, mais aussi capable de poésie.

Aidée (?) par une partition qu’il consulte à peine, Swensen sait par sa battue lyrique et précise entraîner tout l’orchestre dans cette odyssée. Nul effet pompier, même dans les péroraisons des cuivres, et Swensen sait restituer le mystère de moments suspendus comme les montées et les battements de la musique. On dirait souvent un faune dansant et organisant les bacchanales de sons.

Jamais il ne surjoue la partition, jamais il ne précipite la musique. Tout se déploie et restitue « le cri d’un cœur profondément blessé ».

Il sait rebondir dans ce finale où de fausses terminaisons et des redites cycliques des autres mouvements pourraient faire baisser la concentration. Porté par un orchestre dans une forme superlative où il serait injuste de mettre en avant tel ou tel pupitre, Swensen signe une très grande interprétation. Signalons que à la fin que le pupitre des cors se lève, comme à Vienne et que les clarinettistes dressent leur instrument pour moduler leur son.

S’il fallait juste émettre d’infimes réserves, cela serait non pas dans le premier mouvement nimbé de poésie avec ses trois trompettes en coulisse, ses tenues imperceptibles de violon à la Arvo Pärt, mais dans le second mouvement trop viennois et manquant de cette ironie autodestructrice que Mahler y a mis. Le troisième mouvement est plus une noble procession funèbre qu’une cérémonie grotesque voulue par Mahler. On l’a dit le dernier mouvement enchaîné au troisième emporte tout sur son passage et Swensen rend magnifiquement autant les démesures de l’exaltation musicale, que les moments suspendus des longs chants de violons.

Swensen a une vision d’ensemble de cette symphonie qu’il aime visiblement beaucoup.

La montée presque mystique de la fin de l’œuvre va mettre le public en transes, qui va applaudir interminablement. Chance que Mahler n’eut pas de son vivant, sauf pour sa huitième symphonie.

C’est passionnant de voir la métamorphose de l’orchestre passant d’un classicisme rayonnant et lumineux à un postromantisme échevelé et orageux avec la même maîtrise. L’ONCT est superbe ici dans ses multiples visages et il nous offre, sous l’impulsion habitée de Swensen, l’un des grands concerts de la saison.

Gil Pressnitzer

Orchestre National du Capitole