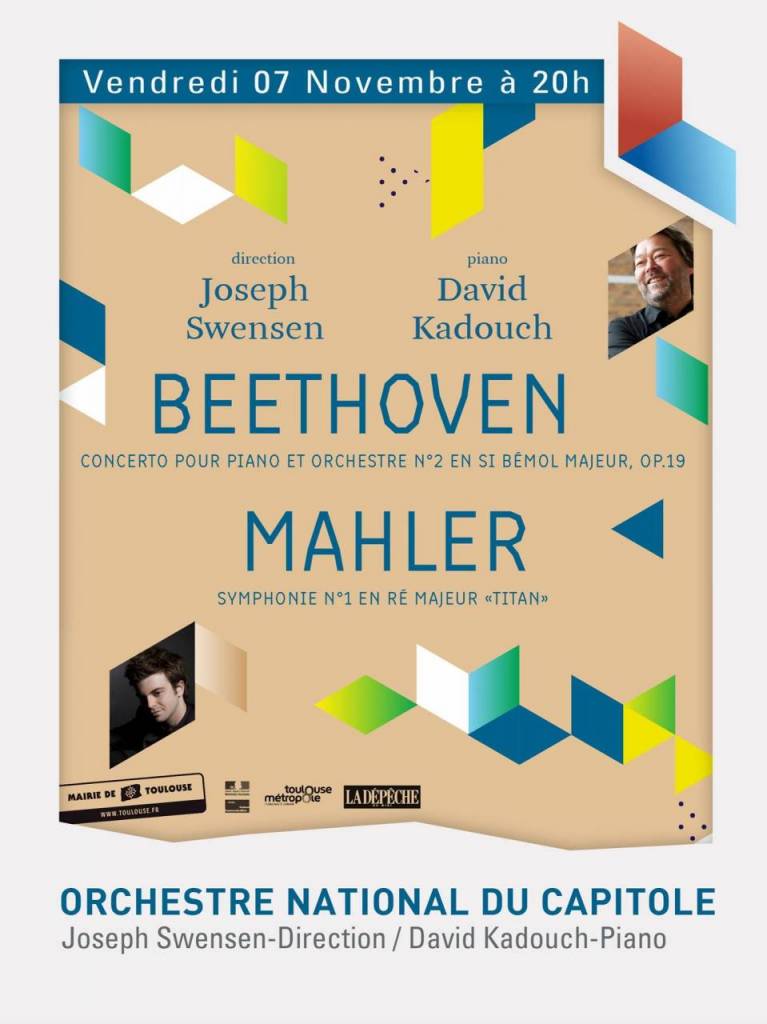

Comme entrée , nous aurons droit au Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur, op.19 de Ludwig van Beethoven avec pour soliste David Kadouch, l’orchestre étant dirigé par Joseph Swensen. Ce dernier donnera en plat de résistance, de Gustav Mahler, la Symphonien°1 en ré majeur « Titan ». Deux œuvres de prime jeunesse dont la genèse fut laborieuse autant pour l’une que pour l’autre.

Ce chef et l’orchestre ont tissé de forts liens grâce aux symphonies de Mahler qu’ils ont pratiquement toutes interprétées ensemble. C’est un fidèle de la Halle, apprécié des musiciens et du public.

Joseph Swensen est né en 1960 aux Etats-Unis. Il est chef honoraire du Scottish Chamber Orchestra dont il a été chef principal de 1996 à 2005. Il a également été chef principal invité et conseiller artistique de l’Orchestre de Chambre de Paris (anciennement Ensemble Orchestral de Paris) de 2009 à 2012 et chef principal de l’Opéra de Malmœ de 2008 à 2011. A la tête du Scottish Chamber Orchestra, il donnera de nombreux concerts aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Extrême-Orient. Il participe à de nombreux festivals.

Avant de se consacrer à la direction d’orchestre, Joseph Swensen aura effectué une grande carrière de violoniste. Récemment, il a repris son violon et donne plusieurs concerts en tant que chef et soliste. Egalement compositeur, son orchestration du rare Trio op. 8 de Brahms (version 1854), intitulée Sinfonia in B, est interprétée pour la première fois en Europe et aux Etats-Unis durant la saison 2007/2008. En 2009, sa Symphonie pour cor et orchestre Le feu et la rose est créée par le Scottish Chamber Orchestra.

Quant au soliste David Kadouch, il fait ses débuts aux côtés de l’Orchestre du Capitole de Toulouse dans le Deuxième du jeune Beethoven, un deuxième qui est en réalité le premier mais qui fut classifié ainsi. Ecriture et expression de ce concerto prouvent la très grande filiation avec un certain Mozart. La démonstration en sera évidente.

« Sur scène, lorsque je joue, j’imagine les sons, je suis un chef d’orchestre, un architecte, j’organise ma partition, je tâche de lui donner du sens. Je suis beaucoup plus concentré et lucide que ce que je peux peut-être donner l’impression, je ne suis pas en transe, au contraire, ma liberté, je la perçois quand tout est réellement bel et bien contrôlé. » David Kadouch

Né en 1985, un 7 décembre, journée du calendrier qui est un gage automatique de grandes, très grandes qualités au rendez-vous, cela va sans dire, David Kadouch débute le piano, car les sœurettes jouent déjà du piano familial. Il a 5 ans. Au CNR de Nice, il passe par la classe de l’extraordinaire Odile Poisson, une grande musicienne. Puis, un événement lié à la chance qui, on le dit, sourit doublement aux audacieux, va être un élément déclenchant de sa vie : à 12 ans, David Kadouch entend parler du programme pour jeunes musiciens que le violoniste Itzhak Perlman organise près de New York. « J’ai posté une vidéo de moi en train de jouer un Impromptu de Schubert, peu après j’ai reçu une lettre me disant : « Viens ». Ce tout jeune garçon part donc, comme un grand, aux Etats-Unis pour rencontrer quelqu’un de très accessible, très humain et surtout un musicien incroyable. « J’ai eu des masterclasses avec lui : nous avions un rapport de musicien à musicien, nous ne parlions pratiquement pas de technique mais d’œuvre, de discours musical. A 12 ans, j’entrevoyais l’absence de barrière entre les instruments. Par la suite, j’ai revu Perlman et il m’a invité à jouer avec lui au Carnegie Hall et au Met. Cette rencontre avec le violoniste a énormément contribué au démarrage de ma carrière et je lui en suis, définitivement, très reconnaissant. »

Et c’est ainsi que de façon tout à fait naturelle, le jeune homme va prendre le chemin du piano, et de la musique.

À 14 ans, il est reçu à l’unanimité dans la classe de Jacques Rouvier au CNSM de Paris. Après un premier Prix obtenu avec la mention Très Bien, il rejoint la classe de Dmitri Bashkirov à l’Ecole Reina Sofia de Madrid, où il va poursuivre sa formation. Grand pédagogue, généreux, mais très exigeant, l’homme le fascine. Après Perlman, c’est une deuxième rencontre déterminante qu’il a suscitée, avec aplomb, à Salzbourg quelque temps auparavant. Le jeune homme sait ce qu’il veut ! Il va en “baver“ mais il résiste. Il se produit cette même année au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis se perfectionne également auprès d’autres grands maîtres. Il est en 2005 finaliste du « Beethoven Bonn Competition”, en 2009 finaliste du “Leeds International Piano Competition » et il est l’invité des Académies de Salzburg et de Verbier dont il est Prix d’Honneur en 2009.

« Bravo ! s’était exclamé Daniel Barenboïm après avoir entendu jouer David Kadouch, tu interprètes avec tant de caractère, ne perds jamais ce don si rare ! » Nous sommes à Chicago, en janvier 2005. A tout juste 20 ans, David Kadouch fera partie, avec Lang Lang et Jonathan Biss, rien que ça, des heureux élus à bénéficier, pendant quelques jours, des conseils de leur aîné.

Daniel Barenboïm l’a choisi pour participer à l’enregistrement du DVD « Barenboïm on Beethoven » au Symphony Center de Chicago dont l’intégrale est diffusée mondialement. Il l’a invité à remplacer Murray Perahia à Jérusalem et plus récemment, à remplacer Lang Lang à Ramallah en Palestine. Arte l’a suivi à cette occasion dans un documentaire diffusé dans l’émission hebdomadaire « Maestro ». David Kadouch fut « Révélation Jeune Talent » des Victoires de la Musique 2010 et fut nommé « Young Artist of the Year » aux Classical Music Awards 2011.

Cela fait maintenant plus de cinq ans, que l’agenda de David Kadouch est copieusement rempli avec des dates en des salles de concert parmi les plus prestigieuses. C’est un magnifique début de carrière. Récitals, concerts, musique de chambre, enregistrements, tout cela ne l’empêche pas aussi de lire, passionnément, d’aller au cinéma et d’écouter toutes sortes de musique : baroque, jazz, pop, électro, alternative, etc…Un pianiste de musique dite classique, mais un jeune de son temps, “bien dans ses baskets“.

Pour aller plus loin avec ce concerto pour piano

C’est courant décembre 1801, que Beethoven estimera la partition de son premier concerto enfin digne d’être publiée après maintes et maintes retouches, et à force, il se retrouve publié quelques mois après le second, achevé lui courant 1798 et publié en mars 1801. Il fut pourtant joué pour la première fois le 29 mars 1795 ! C’est donc la première œuvre d’importance du jeune lion dans laquelle il est facile de noter les nombreuses influences de son illustre prédécesseur, un certain Mozart. On parlera même du moins beethovénien de ses concertos et du plus…mozartien ! Trois mouvements le dessinent sur 28 minutes environ :

– Allegro con brio se terminant par une cadence, de Beethoven ?

– Adagio

– Rondo – Molto allegro

Pas de clarinette, ni trompette, ni timbale et un petit orchestre. On est pile dans la composition du 27è Concerto de …Mozart.

C’est un Beethoven de jeunesse, plein de fraîcheur et d’invention, pas encore rattrapé par ses ennuis d’oreilles, qui n’aspire qu’à plaire, en tant que virtuose et compositeur, voulant s’affirmer à tout prix après Mozart et Haydn. Tout simplement dans le bonheur d’une insouciance, dans le plaisir de paraître, dans la joie et la force de paraître, sans ligne d’horizon à vaincre, sans lignes de force à forger et assembler. Les ennuis et drames arriveront bien assez tôt.

Pour aller plus loin avec la Symphonie N°1 de Gustav Mahler

[Kaliste, 7 juillet 1860 – Vienne, 18 mai 1911] durée ~ 55 mn

I. Langsam – Schleppend – Wie ein Naturlaut (Lent – Traînant – Comme une voix de la nature)

Immer sehr gemächlich (Toujours très modéré)

II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (Energique et animé, mais pas trop vite)

III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Solennel et mesuré, sans traîner)

IV. Stürmish bewegt (Orageux – Animé)

« Toutes mes œuvres sont une anticipation de la vie qui vient. » G. Mahler

Autour de la genèse de sa première symphonie.

A propos des explications que Gustav Mahler a lui-même rédigées concernant ses deux premières symphonies, et ce, dès la création berlinoise de la Deuxième : « Mes deux symphonies expriment tout le contenu de ma vie. Tout ce que j’y ai mis, je l’ai vécu et souffert. Elles sont vérité et poésie dans le langage des sons », mais, ajoute-t-il encore avec une amère lucidité, « aucune musique n’a de valeur quand il faut d’abord expliquer à l’auditeur ce qui se passe en elle, ou plutôt ce qui doit se passer en lui. »

La Symphonie n°1 fut l’une des plus difficiles à imposer parmi celles de Mahler et eut toujours de son vivant, un accueil des plus mitigés, même après les triomphes de la Deuxième et de la Troisième. Avec son orchestre aux proportions déjà gigantesques pour l’époque, elle est contemporaine des dernières symphonies d’un Brahms, d’un Bruckner, d’un Tchaïkovski. Depuis, comme finalement toutes ses œuvres, la Première, son « enfant de douleur », dixit le compositeur, a pris sa revanche et vous pouvez partir à la recherche des plus de deux cent cinquante gravures répertoriées heureusement pas toutes disponibles !

Point n’est besoin d’être grand musicologue pour découvrir l’une des caractéristiques essentielles de la création mahlérienne. Il suffit de consulter brièvement le catalogue de ses œuvres pour remarquer qu’il ne comporte que des Lieder et des Symphonies. Ce fait n’est pas anodin, loin s’en faut. D’une importance capitale, c’est en effet la source vivifiante du lied qui a alimenté chez le compositeur le “fleuve symphonique“ et conditionné son évolution tout au moins dans les quatre premières symphonies qui, toutes, utilisent des thèmes ou des passages de lied.

Facile aussi de se rendre compte que les créations mahlériennes sont aussi indissociables des différents moments de la vie du compositeur, et la Symphonie n°1 en est un excellent exemple. A vingt ans, Gustav Mahler est l’auteur d’une grande cantate pour soli, chœur et orchestre Das Klagende Lied dans laquelle sa nature tumultueuse et démesurée se manifeste déjà, puis de quelques lieder avec accompagnement de piano. A vingt-quatre, il aborde un genre presque inédit, celui du lied avec orchestre. Il est alors passionnément épris d’une jeune cantatrice de l’Opéra de Cassel dont il est le Kapellmeister. Il lui dédie quatre chants dont la conception est orchestrale, même si la première rédaction ne le fut pas. Ce sont les fameux Lieder eines fahrenden gesellen, « les chants du compagnon errant », fruits de cette passion malheureuse. Nous sommes en 1885. Dans un style inspiré du folklore allemand, c’est lui qui les rédige. Les poèmes y décrivent les émotions d’un jeune romantique abandonné par sa bien-aimée, qui laisse s’exhaler sa solitude et sa douleur, l’amertume du souvenir, le désir de la mort et les violences de la passion.

Autre fait probant de sa vie et qui ne peut être contourné, quatre ans plus tard encore, il est toujours kapellmeister mais maintenant c’est à Leipzig, l’un des plus grands théâtres d’Allemagne. Là, il tombe amoureux de la femme du petit-fils d’un certain Carl-Maria von Weber, Marion, plus âgée que lui et déjà mère de quatre enfants. Tout cela ne décourage pas sa passion et c’est sous son emprise qu’il se met à composer à la fin de 1887 sa première œuvre purement orchestrale, qu’il va qualifier tantôt de « poème symphonique » et tantôt de « symphonie ». Ceux qui connaissent quelque peu les lieder du compositeur pourront sans difficultés noter les points suivants : toute la substance du premier Allegro est extraite du second des lieder de 1885, Ging’ heut’ morgen über’s Feld, « Ce matin, je marchai de par les champs, très tôt » tandis que la Marche funèbre cite un long passage du quatrième lied et le Scherzo deux motifs issus d’une autre mélodie plus ancienne, Hans und Grete.

Autre fait divers non sans rapport avec l’écriture de la Première. Décembre 1887, Mahler vient d’achever Die drei pintos, opéra-comique laissé sous forme d’esquisses par Weber. Ce travail considérable sera l’élément déclenchant du premier grand triomphe de sa carrière. Son projet de fuite avec Marion Weber ayant heureusement échoué, il poursuit son labeur à savoir la partition de la Première en même temps que celle de Totenfeier qui doit devenir le premier morceau de la Deuxième. Ce sont les Weber qui auront droit en exclusivité au premier mouvement achevé. Mahler évoquera plus tard avec joie ce moment : « Nous étions tous trois heureux et enthousiastes ; je ne crois pas avoir jamais vécu une heure plus belle avec ma Première Symphonie. Nous sommes allés ensuite, tout emplis de ce bonheur, nous promener dans le Rosenthal. .

Son idylle le plonge dans le désespoir le plus noir, état qui semble être chez lui comme un facteur déclenchant dans son travail de création.

Travaillant d’arrache-pied, il va pouvoir annoncer vers la fin mars à ses parents qu’elle est achevée, de même qu’à un ami d’enfance et ce, en ces termes : « Tu es sans doute le seul à qui rien de ce que j’y ai mis de moi-même ne paraîtra nouveau. Les autres y trouveront bien de quoi s’étonner ! Ces émotions avaient atteint en moi un tel degré de violence qu’elles ont jailli comme un torrent impétueux… »

Mais si Mahler déborde d’optimisme sur l’avenir de sa Symphonie, tout ne va pas aller aussi bien que prévu. Il devra finalement attendre d’en diriger lui-même la première audition dans la Grande Salle du palais communal de Budapest le 20 novembre 1889, avec l’Orchestre Philharmonique de Budapest. A vingt-neuf ans, sa position de directeur de l’Opéra Royal hongrois lui aura fourni toute l’influence nécessaire. L’ouvrage est alors intitulé « Poème symphonique en deux parties » : la première partie comprend les trois premiers mouvements dont un Andante qui sera retiré plus tard, et la seconde, le Finale précédé de la Marche funèbre. Pressentant que celle-ci déconcerterait les auditeurs, Mahler préfère en divulguer dans le programme l’inspiration, en l’occurrence une célèbre gravure de Mortz von Schwind, « L’Enterrement du chasseur », dans laquelle le cercueil est accompagné triomphalement par les animaux de la forêt portant bannières et fanions avec des démonstrations de douleur grotesque.

L’orchestration de la Première Symphonie, telle que nous la connaissons aujourd’hui date, à peu de choses près, de 1897 après de nouvelles révisions. Elle comprend bien sûr tous les pupitres de cordes, une harpe, les bois ou vents par quatre, mais de nombreux cuivres – sept cors, cinq trompettes, quatre trombones, un tuba – ainsi que deux timbaliers et une percussion abondante. Le raffinement, et parfois même la nouveauté des sonorités ne cesse jamais de surprendre ni d’étonner, et cela d’autant plus que la plupart des inventions sonores les plus hardies se trouvent déjà dans le manuscrit de 1893. Interrogé à ce sujet par sa fidèle amie Nathalie Bauer-Lechner, Mahler lui répond en 1900 : « Cela provient de la manière dont les instruments sont utilisés. Dans le premier mouvement, leur timbre propre est submergé par l’océan de sons, comme le sont ces corps lumineux qui deviennent invisibles à cause de l’éclat même qu’ils diffusent. Plus tard dans la Marche, les instruments ont l’air d’être travestis, camouflés. La sonorité doit être ici comme assourdie, amortie, comme si on voyait passer des ombres ou des fantômes. Chacune des entrées du canon doit être clairement perceptible. Je voulais que sa couleur surprenne et qu’elle attire l’attention. Je me suis cassé la tête pour y arriver. J’ai finalement si bien réussi que tu as ressenti toi-même cette impression d’étrangeté et de dépaysement. Lorsque je veux qu’un son devienne inquiétant à force d’être retenu, je ne le confie pas à un instrument qui peut le jouer facilement, mais à un autre qui doit faire un grand effort pour le produire et ne peut y parvenir que contraint et forcé. Souvent même, je lui fais franchir les limites naturelles de sa tessiture. C’est ainsi que contrebasses et basson doivent piailler dans l’aigu et que les flûtes sont parfois obligées de s’essouffler dans le grave, et ainsi de suite… » Pas étonnant que la critique hongroise accuse Mahler de cultiver l’étrangeté, la vulgarité, la bizarrerie, la cacophonie même, « anti-musicale », de manquer d’invention, de goût, et de ne se complaire que dans les effets orchestraux. L’homme est à terre, fort surpris d’être de la sorte…incompris.

Lorsqu’en 1893, Mahler se fut installé à Hambourg comme premier chef d’orchestre à l’Opéra, il va pouvoir donner une seconde audition de sa symphonie, sous sa propre direction, mais elle n’est guère mieux accueillie. Cette fois, elle portait le titre de « Titan, Poème musical en forme de Symphonie ». Il affirmera alors n’avoir aucunement songé au célèbre roman d’un certain Jean-Paul Richter dit J.P, mais simplement « avoir voulu suggérer un homme vigoureux, héroïque : sa vie, ses souffrances et les coups que lui portent sa destinée ». Il accompagnera l’ouvrage d’un programme, évidemment rédigé après coup, programme qu’il devait supprimer plus tard, jugeant qu’il « ne donnait lieu qu’à des malentendus. » Même chose pour le qualificatif de Titan qui, hélas, perdure toujours.

« Il n’y a pas moyen de jouer ne serait-ce que trois notes de la musique de Mahler sans payer de sa personne : chaque inflexion, chaque explosion, chaque accélération est si intense que l’on doit interpréter cette musique en s’y impliquant au maximum. » Leonard Bernstein

Le début de l’œuvre évoque à la fois « l’éveil de la Nature après son long sommeil d’hiver » et le lever du jour. C’est l’introduction, sur un tempo lent et traînant. Selon Mahler, c’est « la lumière qui frémit à travers les branchages ». Puis, c’est l’Allegro. Il n’est que fraîcheur et qu’impressions printanières, comme son lied, source d’inspiration. Le mouvement s’anime, se réchauffe comme sous les premiers feux du jour. Il y aura un point culminant atteint dans un formidable crescendo, avec une explosion sur le motif de fanfare, clamé à pleine voix par les cuivres, dans un unisson puissant et massif. (Ce n’est pas une fantaisie mais bien une indication du compositeur que de faire se lever les cornistes pour obtenir le plus de puissance sonore possible dans certaines de leur intervention.) Quant à l’explosion massive qui termine en trois coups le mouvement, Mahler dira à ce sujet : « Mes auditeurs ne comprendront certainement pas la fin de ce mouvement… Mon héros éclate de rire et s’enfuit. »

Le deuxième mouvement qui tient lieu du traditionnel scherzo est d’abord un laëndler, danse populaire autrichienne, de caractère paysan qui emprunte à une mélodie, un des premiers lieder de Mahler, Hans und Grete. Un chroniqueur de l’époque évoquera à son sujet « une joyeuse réunion de paysans d’origine austro-allemande avec sa rudesse en bras de chemises. » La représentation d’une danse villageoise s’impose bien à nous, et l’on peut entendre, sur le premier temps de chaque mesure, le piétinement lourdement appuyé sur le plancher de bal. A cette joie simple du divertissement collectif répond bientôt l’amertume d’une valse lente jouée par les trompettes.

Le troisième mouvement s’ouvre par une Marche funèbre et grotesque, sans nul doute, le morceau le plus fascinant de l’ouvrage, à l’originalité stupéfiante qui ne pouvait que choquer et scandaliser les auditeurs de l’époque.

Le canon Frères Jacques ou Bruder Martin, innocente contine, est donnée en mineur et sur un rythme obsessionnel. Sur le rythme des timbales en sourdine, qui évoque d’emblée les tambours voilés d’un enterrement militaire, il est exposé par la contrebasse solo dans un registre suraigu – non, elle ne joue pas faux – Il est ensuite repris tour à tour par le basson, les violoncelles, le tuba et divers groupes instrumentaux. On peut penser dans la construction au Boléro de Ravel. Mahler a voulu que les instruments soient ici « cachés, déguisés, camouflés », que tout « semble assourdi, comme si des ombres passaient » et il reconnaissait avoir « attrapé des maux de tête avant d’avoir obtenu cet effet d’étrangeté, de mystère, de terreur. » Les sonorités voilées, feutrées, étouffées, doivent créer pour l’auditeur un climat d’abattement, d’accablement, d’apathie. Tout s’interrompt bientôt pour l’arrivée des musiciens de village qui, avec leurs rengaines populaires et leurs glissandi tziganes, introduisent un accent volontairement « banal, vulgaire, mais jovial » à la lamentation grotesque. Ici, l’ambiguïté est reine, plus que jamais, car à la bouffonnerie va se mêler pas mal d’amertume.

Après un retour à la Marche, on passe sans transition du grotesque au sublime avec une citation pratiquement intégrale du dernier des quatre lieder des Chants d’un compagnon errant : « très simple comme un chant populaire ». « En bordure de la route se dresse un tilleul ; c’est là que pour la première fois j’ai trouvé un sommeil reposant. » La divine mélodie s’épanche longuement sans que la pureté du chant n’arrive à dissiper la pesante mélancolie qui l’envahit peu à peu. A peine est-elle achevée que la Marche funèbre reprend inexorablement. Les Musikanten réexposent la première rengaine puis la seconde. Tout va se terminer par un long diminuendo fantomatique, après quoi l’explosion subite du Finale va constituer l’une des « surprises »les plus spectaculaires du répertoire symphonique.

Le mouvement s’est enchaîné au précédent sans autre interruption que le bref silence qui termine la Marche funèbre. Tout de suite un formidable coup de cymbales éclate. Ainsi débute le Finale d’une vaste ampleur, de durée pratiquement équivalente aux deux premiers mouvements réunis, et dont le foisonnement de la partition interdit tout résumé en quelques lignes. Souvent intitulé De l’enfer au paradis, une introduction orageuse engendre et laisse grandir l’idée maîtresse qui éclate avec fureur aux bois et aux cuivres, premier paroxysme qui gonfle jusqu’à la sauvagerie. En opposition, les violons modulent une tendre mélodie calme et chantante, s’exaltant un peu. S’y ajoutent des motifs tirés de la première partie prenant parfois des allures de choral. On pourrait croire alors que le finale sera tout de calme et de mélodie. Erreur…Les forces infernales seront alors vaincues par les fanfares massives des cuivres. Un Finale qui évolue du tragique et sombre fa mineur par lequel il s’ouvre, vers l’éclatant ré majeur de sa conclusion. Le héros symphonique connaît enfin dans la mort son triomphe, sa transfiguration.

« La musique de Mahler est la vie même, qui n’est autre que le trop-plein de la vie, dans son exubérance, son irrépressible vouloir-vivre, ses angoisses, sa finitude aussi. Car la vie chez Mahler est, comme chez peu d’autres compositeurs, inextricablement liée à la mort, dans une « Totenfeier » à la fois implacable, révoltée et résignée. Mahler, unique en son genre, est tout cela à la fois : rude et désincarné, subtil et lourd, raffiné, fruste, objectif, larmoyant, effronté, timide, grandiose, autodestructeur, confiant, incertain, une qualité et son contraire. » Leonard Bernstein

Michel Grialou

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Orchestre National du Capitole de Toulouse

vendredi 07 novembre à 20h00 – Halle aux Grains

.