Prière tout d’abord de vous mettre dans l’ambiance en lisant ou relisant, au moins, mon premier article. Les commentaires qui suivent sont écrits, à chaud !!

Béatrice Uria Monzon (La Gioconda) © Mirco Magliocca

Tout d’abord, il faut du courage et un brin d’inconscience ou tout au moins du culot pour programmer une ouverture de saison avec un tel ouvrage dans un théâtre disons, loin des grosses structures à ressources immodérés. Si on compare, sachons qu’il est arrivé à Paris uniquement le 2 mai …2013. Renseignements donc pris, vous avez là le chef-d’œuvre unique d’un certain Amilcare Ponchielli qui vous lance un véritable défi. Il est composé sur un livret d’Arrigo Boïto camouflé sous le nom de Tobia Gorri. Avec ses quelques trois heures de musique, un orchestre plutôt fourni (pas évident à caser dans la fosse si on respecte les mesures sanitaires), son ballet car c’est un des rares opéras donnés maintenant avec son ballet, et ses six interprètes principaux dont la tessiture vocale de chacun fait qu’il est extrêmement difficile de les réunir, on comprend que la rencontre soit si complexe dans un Théâtre, même de rang de rang international. C’est une coproduction avec le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, spectacle donné en 2019.

Agostina Smimmero (La Cieca), Béatrice Uria Monzon (La Gioconda), Ramon Vargas (Enzo Grimaldo) © Mirco Magliocca

Et là est bien la surprise, et même le choc. Louons tout d’abord la disponibilité de tous les protagonistes sur scène qui se sont pliés aux exigences du metteur en scène, Olivier Py. Et le monsieur avec son équipe est exigeant. Sachons que l’artiste a pu confier en son temps : « Je déteste les visions réalistes, je navigue toujours entre plusieurs époques. » Nous voilà prévenus.

Formidable travail du chef Roberto Rizzi-Brignoli qui baigne, si on peut dire, dans cette musique et qui dirige en parfaite osmose avec la mise en scène. Une lecture passionnée, incisive : Ça cravache, ça s’alanguit s’il le faut, ça flamboie, et bien sûr, tous les pupitres sont au sommet. Cela fait maintenant des années que les musiciens dans la fosse du Théâtre sont au rendez-vous et justement complimentés.

Mais aussi, quelle réussite au niveau des interventions des chœurs, déchaînés, très sollicités au niveau de la partition et scéniquement. Leur Directeur, Alfonso Caiani a fait un travail que je me permets de qualifier de considérable. L’engagement est total et le résultat enthousiasmant. À coup sûr, ils ne font pas que patauger dans l’eau…

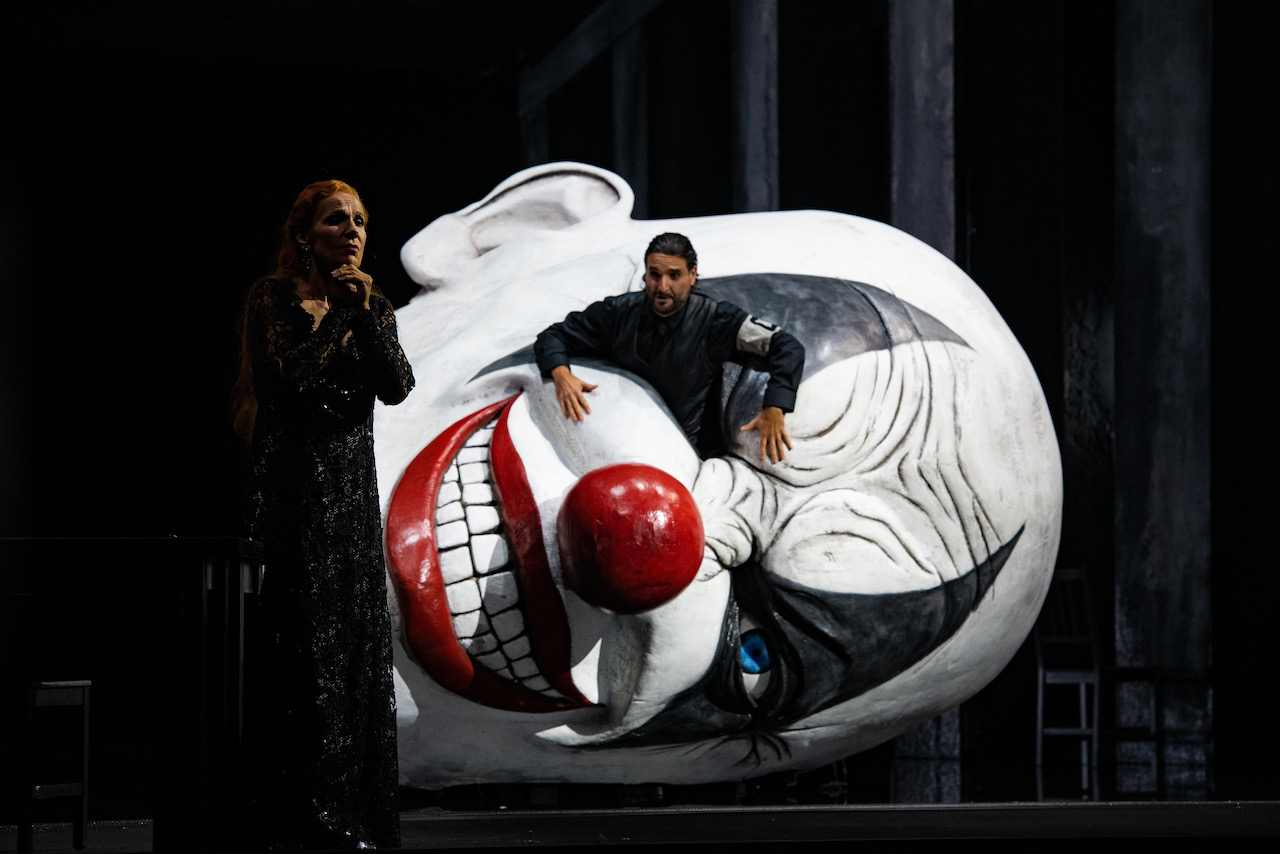

La Gioconda © Mirco Magliocca

Quant au chant ! Béatrice Uria-Monzon est Gioconda. Laura, en son temps, la page est tournée. Pour vous éclairer, il a été dit et écrit qu’une certaine Diva, était Gioconda. Or, toutes les qualités que l’on louait chez cette chanteuse d’alors, sont là, sur la scène du Capitole, point. On reste stupéfait devant les graves comme le médium ou les aigus meurtriers. L’intensité des accents pourra convaincre jusqu’au dernier rang du Paradis d’où les spectateurs munis de jumelles pourront apprécier, de plus, sa présence scénique. À ce niveau, Olivier Py ne la ménage pas. Démonstration est faite, une fois de plus, que l’opéra, c’est bien le chant, la musique et le théâtre. On peut penser que dans sa carrière, pour cette artiste, Gioconda est à marquer d’une pierre blanche.

Bonne pioche avec une défection qui se transforme en découverte surprenante, j’ai nommé la Laura de Judit Kutasi, une mezzo soprano à la voix suffisamment puissante pour affronter duo et trio, au timbre tellement agréable, avec bien sûr des graves mais aussi les aigus nécessaires, sans faiblesse. On est sous le charme. Quant à la Cieca, Agostina Smimmero, c’est l’incarnation qui prime et si les graves de contralto ne sont pas abyssaux, la voix est belle sur toute la ligne et sied à la tragédie du personnage.

Béatrice Uria Monzon (La Gioconda), Pierre-Yves Pruvot (Barnaba) © Mirco Magliocca

Barnaba est effrayant, à souhait. Pierre-Yves Pruvot avait montré ses qualités-là déjà sur cette scène dans le Klingsor de Parsifal, mais dans ce rôle, on peut affirmer qu’il est à son aise !! la carrure physique n’est pas impressionnante mais alors, quel timbre de voix, la noirceur, la hargne qui transpire sont des atouts manifestes. La ligne ne tremble pas un seul instant. Parfait pour ce rôle qui lui va comme un gant de l’acte I à l’acte IV. Épris d’un désir fou pour Gioconda, il est avant tout un espion au service de l’Inquisition. Son hurlement de dépit à la fin est une signature.

Alvise est chanté par la basse Roberto Scanduzzi qui vient sauver les représentations après la défection de Marco Spotti. C’est comme une cerise sur le gâteau car ce n’est pas, disons-le, le plus grand rôle de la distribution. On loue alors une fois de plus les qualités de la voix et le jeu scénique de cet artiste que le public du Capitole connaît si bien et a pu applaudir récemment encore dans La Force du destin en mai 2021.

Béatrice Uria Monzon (La Gioconda), Ramon Vargas (Enzo Grimaldo) © Mirco Magliocca

Le ténor Ramón Vargas triomphe des obstacles de la tessiture redoutable du prince génois Enzo. On voudrait juste un plus d’aisance mais, comme on dit, l’amoureux sauvé, romantique à souhait, arrive sans encombre à ses fins et pourra partir voguer sur la lagune avec sa dulcinée sauvée par sa rivale sacrifiée. C’est une prise de rôle, exceptionnelle car prise de risque pour celle d’un personnage aux multiples facettes nécessitant légèreté ou vaillance dans l’émission sur une tessiture étendue et il faut aller jusqu’au bout. Notons enfin que le moindre petit rôle de comprimari mériterait d’être signalé.

Pierre Yves Pruvot (Barnaba) © Mirco Magliocca

Passons au visuel. Autant dire que l’on ne s’ennuie pas. Le spectacle, s’il est long, est total. Point de toiles peintes sur les murs représentant Venise et tout ce qui va avec. Olivier Py a décidé : ce sera atemporel. C’est, pourquoi pas, la Venise des bas-fonds où amour, sexe et trahisons se mélangent allègrement. Ce sera aqua alta durant toute la représentation. Les couleurs autres que le noir, le blanc et toutes les nuances de gris, c’est pour les robes de la Gioconda. Merci à Pierre-André Weitz, le compère scénographe d’Olivier Py. Ne cherchez point les ouvertures pour s’aérer, il n’y en a pas. Le coup des deux niveaux pour montrer l’action rappelle sa mise en scène des Contes d’Hoffmann, c’est efficace.

Voilà tout de même des responsables du côté théâtre qui savent ce qu’est le chant et quelles sont les meilleures conditions pour chanter l’opéra sans se contenter d’aligner les protagonistes, bord de rampe. Les questions musicales et vocales les passionnent sûrement. Mais alors, quelle maîtrise dans l’art de passer d’un décor à un autre, pas un seul temps mort. Ces perspectives qui se succèdent nous rendent admiratifs. Du grand art de scène donc, tout autant que dans la détermination des costumes et l’utilisation des lumières par Bertrand Killy, donnant lieu à de nombreux visuels marquants.

Sulkhan Jaiani (Zuane), Roberto Covatta (Isepo), Agostina Smimmero (La Cieca) © Mirco Magliocca

Dans toutes leurs interventions, remarquable travail des douze danseurs engagés sur le plateau. Tout d’abord, dans les premières minutes de l’acte I, puis l’exécution de la très belle forlane qui suit, ancienne danse vénitienne. Puis, vient le fameux ballet “La danse des heures“ qui, on se doit de souligner, n’apporte rien à l’action mais est devenu indispensable, un peu comme dans les ouvrages du grand opéra français en ces temps-là. Ça déménage dans une chorégraphie du meilleur effet et cela permet aussi à Olivier Py de ne pas déroger à sa marotte, à savoir, pimenter la production de quelques séquences pittoresques, histoire d’alimenter les conversations des dîners d’après-spectacle. Incorrigible, l’artiste.

Le Théâtre a frappé un grand coup. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.