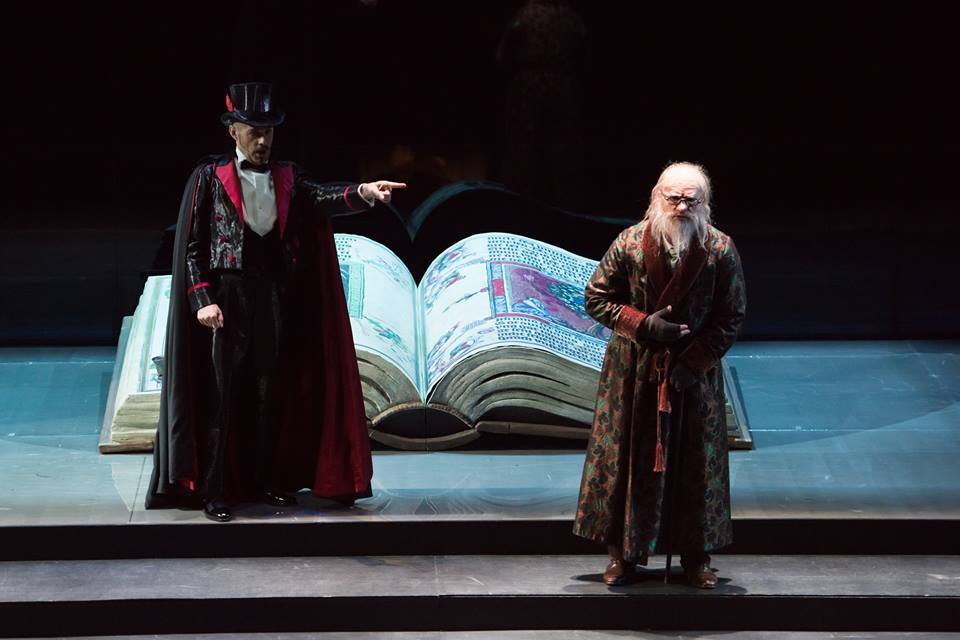

D’une page du grand livre le vieux Faust se fait une couverture. « Dieu ! » Un spectateur retardataire s’installe dans la loge à cour. On n’est pas discret dans l’au-delà du quatrième mur.

Alex Esposito (Méphistophélès), Teodor Ilincai (Faust)

Le décor hésite entre réalisme et abstraction hermétique. Pour jouer à cache-cache avec le diable, on ouvre et ferme scrupuleusement les portes d’une sorte de véranda cage, ni jardin ni demeure chaste et pure, pour finalement passer au travers des vitres. La coulisse est manifestement un puits d’eau bénite. Et Marguerite est subitement victime d’un syndrome de tunnélisation attentionnelle sur le bouquet (de marguerites) alors que le coffret de bijoux est posé bien en évidence juste à côté. En fond de scène, comme au fond de la cassette, un miroir : le chef et quelques spectateurs y font leurs coquets.

À l’église, les esprits du mal n’accourent pas ; l’enfer est vide. Mais l’effroi est bien là : l’organiste en soutane n’est autre que Méphisto, cependant que des bures inquiétantes sortent de l’ombre.

Méphisto et les buveurs

Un éventail rouge et tout s’arrête. Jusqu’à la caricature. Si le veau d’or est toujours debout, les buveurs sont toujours à genoux. En grand maître de tessen-jutsu, le diable domine un duel symboliquement immobile, à l’issue duquel Valentin, étrangement, se tiendra le flanc. Étrange aussi cette machine de torture à laquelle est attachée Marguerite, peu cohérente avec le livret – Viens ! Fuyons ! – et qui semble n’avoir pour but que de l’empêcher d’approcher le petit cercueil placé en avant-scène.

Claus Peter Flor salue l’orchestre, tire son chapeau à un soliste, respire avec la musique. Les artistes du chœur, toujours parfaits, sont hélas souvent réduits à des interventions face public sans véritable caractérisation ; certes la valse valse, mais très loin de la subversion.

Pour cette dernière représentation, John Chest est manifestement en méforme et ses efforts vocaux et scéniques pour donner voix et corps à un Valentin cependant touchant sont perceptibles. Maite Beaumont incarne justement un Siébel sensible, pauvre garçon estropié. La Dame Marthe de Constance Heller, voisine un peu jeune pour être un peu mûre, ne demanderait, si la mise en scène le lui permettait, qu’à s’amuser plus avec le diable.

Teodor Ilincai (Faust), Anita Hartig (Marguerite)

Le Faust de Teodor Ilincai est absent à lui-même, atone, transparent. Voix plate, le corps emprunté, il ne semble ni heureux de sa nouvelle jeunesse, ni effrayé par les âmes chauves des trépassés, ni tenté par les armures de Walkyries dénudées des reines et des courtisanes. Toute autre est sa Marguerite. Articulation soignée, intelligence du texte, Anita Hartig, pourtant annoncée souffrante, passe avec aisance de la timidité de la jeune fille à la folie de la condamnée. On pourra cependant reprocher une tendance à allier aigus et forte.

Il conduit le bal, saute, virevolte, trébuche sur une marche, arrête le temps, ricane, se démène comme un (beau) diable… Alex Esposito chante et joue un Méphistophélès plus Don Juan que Satan, plus rouge que noir, dandy jeune et magnifique.

Anita Hartig (Marguerite), Teodor Ilincai (Faust), Alex Esposito (Méphistophélès)

Le finale se voudrait abstrait, symbolique – où Méphisto entraîne Faust et comment meurt Marguerite sont des questions sans objet. Alors pourquoi diable cette apothéose avec foule bien costumée et bien rangée faisant irruption dans ce qui fait office de prison ? Les voies de Pâques sont décidément impénétrables.

Photos © David Herrero

Théâtre du Capitole, 3 juillet 2016

Une chronique de Una Furtiva Lagrima.