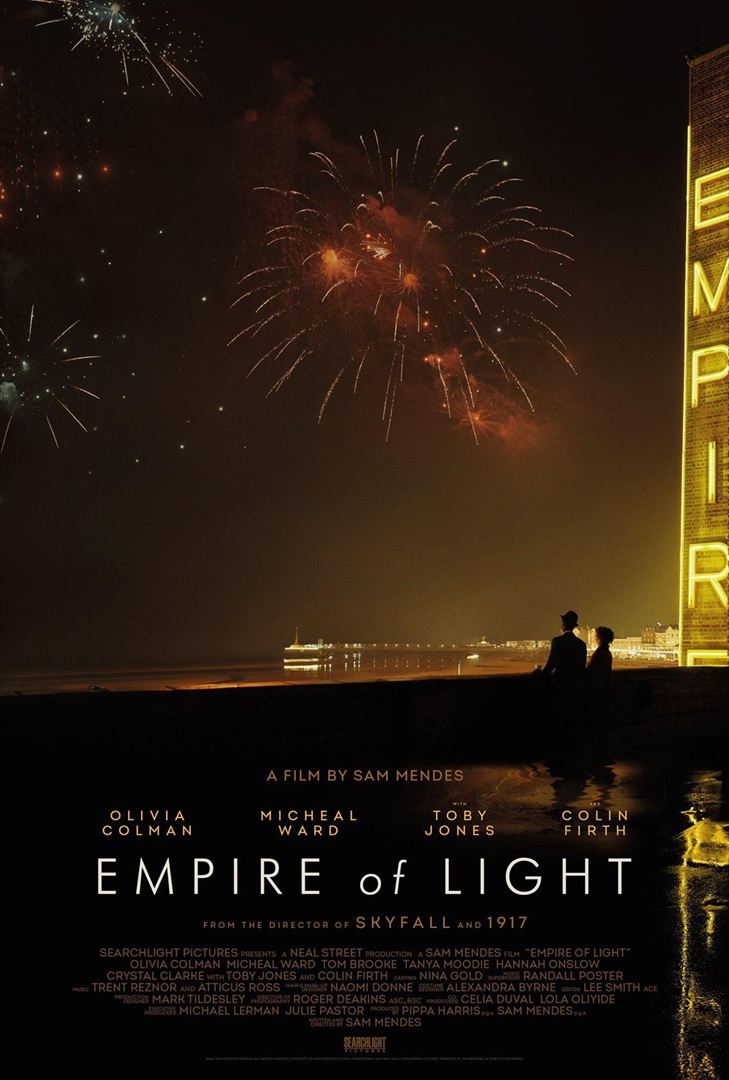

Empire of Light, un film de Sam Mendes

Pour son neuvième film, celui qui additionne les cartons au box-office et les prix les plus prestigieux, se penche aujourd’hui sur un scénario qu’il écrit lui-même, inspiré de sa jeunesse. Adieu 007 et autre 1917, nous voici dans l’intimité d’un réalisateur fascinant. Pour une bouleversante lettre d’amour… au cinéma.

Micheal Ward (Stephen) et Olivia Colman (Hilary) – Photo : Walt Disney Studios Pictures France

Années 80, en Angleterre, et plus particulièrement dans une station balnéaire au nord de Douvres, Margate, lieu ayant fortement inspiré Turner par ses lumières voilées aux nuances infinies. Le personnage principal de ce film est une salle de cinéma. Somptueusement Art déco, elle est le refuge d’une poignée d’employés que l’on devine aisément perdus dans leur vie. Gérante de cette salle, Hilary tente de dominer une maladie mentale très proche de la schizophrénie. Elle subit plus ou moins avec plaisir les assauts sexuels de Mr Ellis, le propriétaire (Colin Firth un brin en contre-emploi…). Voilà qu’arrive dans cette petite équipe un nouveau factotum, un jeune Noir, Stephen. De manière improbable au regard de leur différence d’âge, au moins une génération, Hilary et Stephen vont vivre une véritable idylle. Mais dans cette Angleterre époque Thatcher, la violence raciale est omniprésente, et la vie de Stephen, un enfer. Ceci c’est pour le fil conducteur du film. Tout aussi importante est certainement l’analyse du biotope que représente ce cinéma. Depuis la caisse jusqu’à la billetterie, du coupeur de tickets jusqu’à la vendeuse de pop-corn, en passant bien sûr et surtout par le projectionniste (Toby Jones littéralement génial), c’est tout un univers qui nous est dévoilé avec une empathie qui transpire le vécu.

L’image est bien sûr somptueuse, le décor est à tomber par terre, la direction d’acteur d’une hallucinante précision, tout comme leur distribution d’ailleurs. A ce titre Olivia Colman est d’ores et déjà inoubliable en Hilary dévastée par une enfance dévastatrice, croyant un moment en une rédemption lumineuse. Une grande actrice assurément. Et puis il y a LA découverte du film, le jeune Micheal Ward. C’est lui ce Stephen en proie à un trouble sentimental hors de contrôle, tout comme les sévices racistes dont il est l’objet au quotidien. A lui tout seul il est le reflet d’un pays qui portait alors le racisme à un degré d’incandescence quasi américain. Bouleversant, ce n’est pas dans ses gestes, aussi désemparés soient-ils, mais dans ses regards que se jouent autant sa naïveté que son désespoir. C’est le signe d’un immense talent à suivre impérativement.

Ajoutez à cela une Bo véritable recueil des tubes des 80’s et vous avez l’un des films les plus émouvants et sensibles qui aient été faits sur le cinéma, film et salle confondus.