Durant l’été au bord de l’océan avec sa mère et sa sœur, Ava apprend que la rétinite pigmentaire dont elle souffre s’intensifie plus rapidement que prévu. Loin de s’apitoyer sur sa cécité imminente, Ava décide d’agir seule et à sa façon pour développer ses autres sens pour tout vivre, tout voir avant que le monde ne s’obscurcisse.

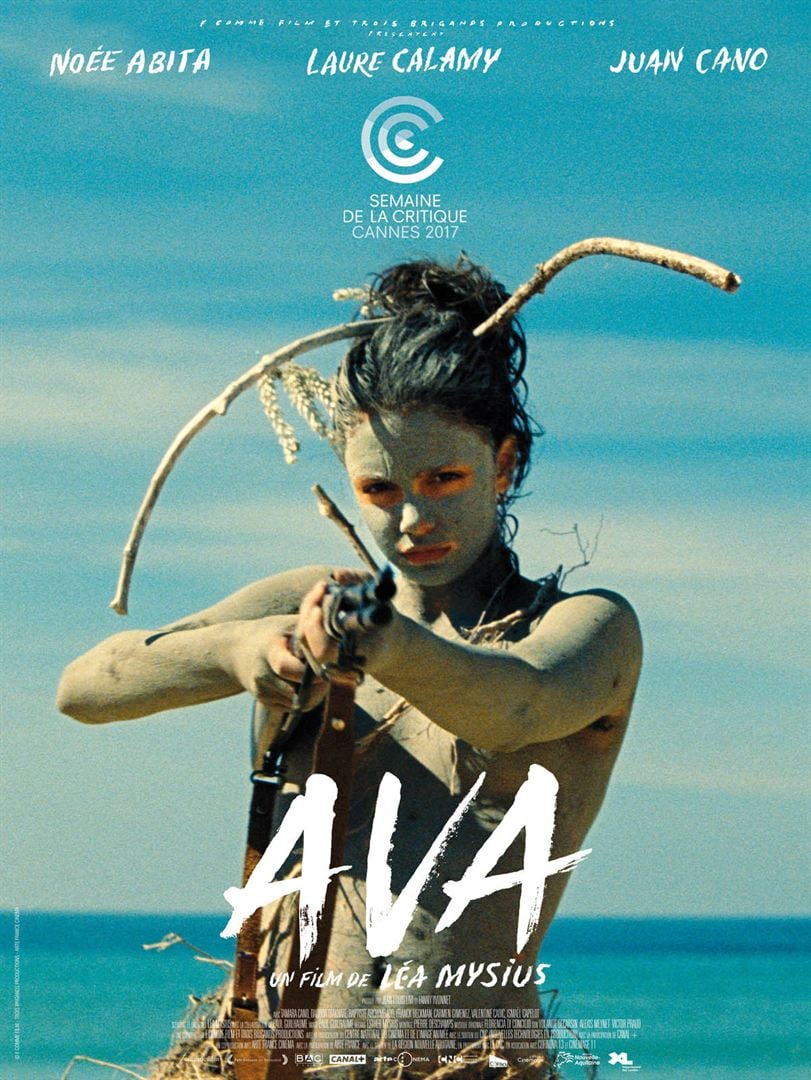

La fin de l’enfance est devenu un thème si archétypal des premiers longs-métrages que l’argument initial d’Ava pouvait provoquer insidieusement la méfiance. Mais au même titre que Lucile Hadzihalilovic et Julia Ducournau dans des registres différents, le nom de Léa Mysius au scénario et à la réalisation de ce nouveau film initiatique avait de quoi faire espérer beaucoup plus qu’un nouvel avatar du genre. En effet, dès son premier court-métrage Cadavre exquis en 2013, elle impose déjà son univers en suivant les pas de Maëlys (Ena Letourneux), troublante fillette de huit ans fascinée par le corps d’un cadavre qu’elle découvrait et cachait dans sa cabane pour le choyer comme un trésor. Léa Mysius regarde son actrice grandir, et trois ans après, l’Île jaune est le nouveau refuge d’Ena fugueuse d’un week-end, où les corps et la mort se heurtaient à nouveau. Il faut croire que les filles sauvages de Léa Mysius ont toutes un rapport particulier à la boue : l’affiche d’Ava revendique sans détour sa filiation.

Léa Mysius filme cette fois-ci une Ava de treize ans tout aussi peu aimable et inquiétante, sous un soleil estival écrasant. Au caractère intrigant et sombre d’Ava s’oppose cette plage lumineuse aux couleurs profondes et vives des vacanciers, magnifiées par la photographie en 35 mm de Paul Guilhaume, jusqu’à sentir le sable sur les peaux. L’enfer pour elle n’est pas la perspective du noir total, mais la crainte de n’avoir vécu que des laideurs. L’enfer, c’est sa vie actuelle jusqu’à souhaiter la noyade des enfants qui jouent comme sa propre mort. Les corps rayonnants et s’offrant à tous les regards ne lui inspirent que du dégoût. Ses cauchemars se peuplent de serpents qui pénètrent le sien par les yeux et par celui trop libéré de sa mère -flamboyante et toujours parfaite Laure Calamy, qui propose une variation de son rôle dans Un monde sans femmes.

Dans cet enfer lumineusement radieux filmé de manière naturaliste, cette urgence à saisir la beauté oblige cette adolescente renfermée et butée à exercer ses autres sens. Le désir d’avoir un chien pour la guider dans ces entraînements les yeux bandés est tel qu’elle vole celui de Juan, un gitan croisé peu de temps avant. Cette nécessité à vivre tout plus rapidement et ardemment catalyse l’exaltation qu’elle ressent face aux dangers. L’émancipation d’Ava de son quotidien et l’éveil des ses sens permet à la réalisatrice de quitter le réalisme pour le conte lors du rapprochement avec Juan, jusqu’à flirter finalement avec le cinéma de genre.

Au premier oxymore du soleil qui découvrait la noirceur d’une adolescente en plein tourment, le second en miroir lui succède progressivement : plus elle se révèle à elle-même et à Juan et trouve enfin sa place, plus la pellicule reflète sa vision défaillante en devenant monochromatique et sombre. La composition originale de Florencia Di Concilio épouse l’épanouissement d’Ava et donc son rayonnement intérieur, inverse aux ténèbres extérieurs qui la dévorent : musique décomposée, stridente et brute avec des cordes ou un piano arrangé quand Ava voit parfaitement pour devenir cohérente quand elle ne peut plus discerner ce qui l’entoure. Les musiques pop offrent des respirations, tout comme les pointes d’humour parsemées aux moments clés des premières fois -première discussion sur la sexualité de la mère, premier baiser, première fois qu’elle montre son corps à Juan.

Un contexte politique vient se faufiler en filigrane à cette histoire d’amour. La noirceur qui va l’englober a toujours été présente avec la montée de l’obscurantisme, du Front National. L’ouverture d’Ava sur le monde s’accompagne de cette prise de conscience, vers l’action : à la première intervention presque anodine de la police où Ava est simple spectatrice, la jeune fille s’opposera aux agents de l’ordre quand elle assistera à la deuxième avant d’être elle-même la cible de la dernière.

Si Léa Mylius maîtrise habilement le mélange des genres -elle a aussi co-scénarisé Les Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin-, Ava tient aussi par le magnétisme sans faille de Noée Abita qui déploie une palette d’émotions à mesure qu’elle accepte son physique et devient adulte : sa méchanceté initiale ne le rend jamais antipathique, son épanouissement final irradie le spectateur. Aussi à l’aise face caméra pour un monologue, que rayonnante quand elle danse, se jette dans l’océan et expose sa nudité, le corps et le jeu de Noée Abita s’harmonisent idéalement au regard de Léa Mysius qui sait sublimer la peau et étudier ses métamorphoses. La cinéaste renouvelle aussi les thèmes de son univers avec un « lieu à soi », refuge décliné cette fois en deux endroits -un bunker sur la plage et la boîte de nuit délaissée-, ainsi que l’appréhension de ressembler aux parents au point ici de les rejeter définitivement.

Naissance des pieuvres avait imposé à lui seul l’envie de retrouver Céline Sciamma et Adèle Haenel. Dix ans plus tard, Ava révèle une actrice et confirme une réalisatrice. À travers cette quête de liberté romanesque et cette histoire d’amour qui ré-enchante le monde, elles nous envoûtent par cet univers inventif, sensuel et magnétique.