En plus d’offrir un film qui a plu à chacun, et qui a donc logiquement reçu trois distinctions à Cinélatino 2017, j’ai eu la chance de rencontrer Catalina Mesa, sa réalisatrice passionnée, généreuse, pour parler de la création de son documentaire.

La chronique du film est ici.

Bon voyage !

Ton film parle d’une région d’Amérique Latine, et même si la narration me fait penser à un film plutôt européen, je sais que je regarde un film latino. Comment s’est déroulé l’écriture du film ?

Je pense qu’il y a à peu près trois étapes. La première est d’avoir une attention assez forte, près du cœur, et l’écrire. Cette force d’attention va déployer l’énergie de tout le projet. Pour ce film, c’était de revenir à Jéricó. Ce village est un petit peu ancestral pour moi, tous mes ancêtres viennent de là, et préserver et célébrer l’esprit féminin de cette région-là. Je ne savais pas comment ça allait se dérouler, mais je devais aller à leur rencontre. J’avais un Jéricó imaginaire transmis par ma grand-tante. Je voulais aller rencontrer des femmes qui avaient le même charisme, le même esprit, cette même force de vie. L’imaginaire, le désir et l’intention que je voulais faire, c’était la première étape. Même si on ne sait pas clairement comment les choses vont se dérouler, il faut vouloir.

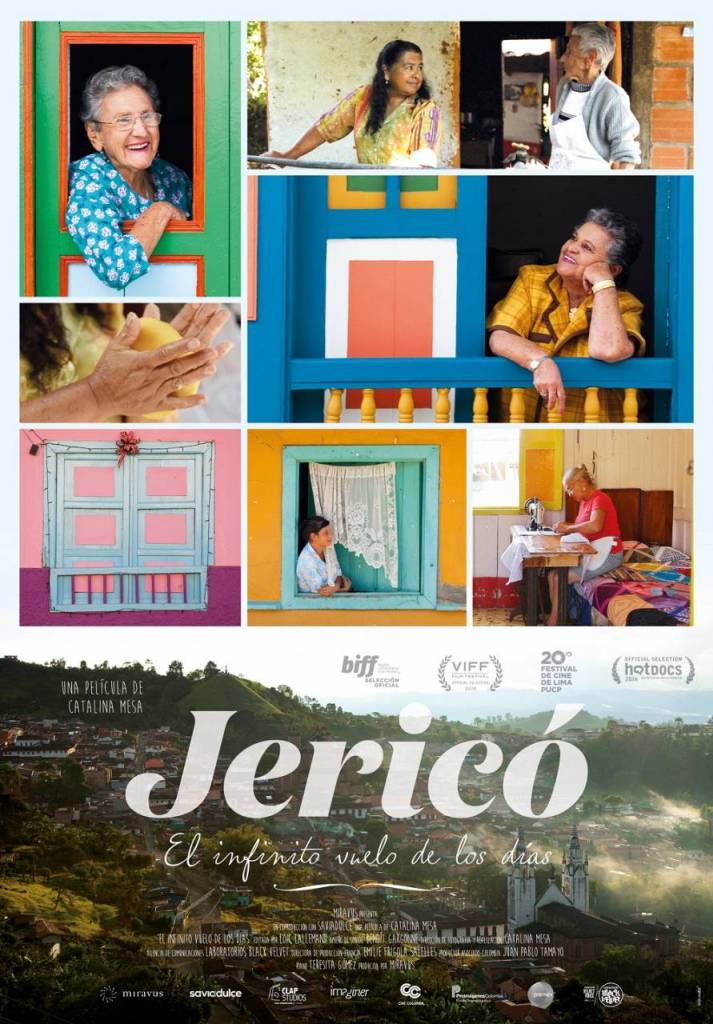

Après, la deuxième étape était quand je suis arrivée à Jéricho, c’était la rencontre avec le réel. De l’imaginaire au réel, on est dans un autre état : celui de la réceptivité parce qu’il faut accueillir le fruit du réel qui se présente. On peut avoir déjà des idées préconçues, comme la musique dont j’avais déjà fait la playlist : un mélange entre la musique que j’écoutais avec ma grand-tante, et la musique de Teresita Gómez, une pianiste colombienne à la forte personnalité. Je voulais faire un film un peu ethnographique qui préservait cette génération-là, tant pour les espaces que pour la musique, dans leur ruralité que le savoir-faire. J’ai respecté la temporalité de la musique de cette époque-là. Mais il y a eu la musique que j’ai découvert dans la vie quotidienne de ces femmes. Cette deuxième étape, je dirais que c’est la synchronisation de la vie. C’est le réel qui te donne la matière. Au début, j’ai rencontré ses femmes grâce à un monsieur qui connaît tout le monde. Il m’a donné le nom de vingt femmes quand je lui ai dit mes intentions. J’en ai choisi douze, c’est comme un kaléidoscope où chaque femme est une couleur de cet esprit féminin, mais quand on regarde de loin, ce n’est qu’une seule couleur. Je les ai dirigées mais c’était leur voix et j’étais au service de leurs paroles, de leur intimité, de leurs histoires. Je posais plein de questions et je les ai laissées beaucoup parler entre elles. Le film se construit au fur et à mesure, il y a des fois des accidents, des rencontres inattendues, etc. Il faut accepter parfois l’inconnu. J’ai beaucoup filmé avant la troisième étape qui est la post-production.

J’avais peut-être 80 heures de possibilités d’histoires. J’ai pris toute cette matière-là et pendant 6 mois j’ai monté monté monté ! Au début je montais toute seule pendant deux mois à déplier ce qui était moins intéressant et à laisser les choses qui pour moi avaient plus de sens, étaient plus intéressantes collectivement : je voulais laisser ce qui collectivement aller laisser une trace de la mémoire de la culture de cette région-là. À partir de deux mois, j’ai invité Loïc Lallemand, un monteur français. Ta vision est très correct car je voulais absolument un regard européen, un regard français. Même si je suis très colombienne, que ma famille y vit, j’ai appris la photographie, l’image et la littérature en France. C’est la France qui m’a nourrie et m’a appris les outils pour pouvoir transmettre la Colombie. C’est un mélange pour moi, c’est pour ça que je suis très touchée d’être ici aujourd’hui : je peux montrer la Colombie à travers un regard que la France m’a appris à voir. C’est une subtilité qui passe par des détails. Je ne peux pas le décrire, c’est très intuitif mais je sais que c’est la France qui m’a nourrie. Cette troisième partie était le montage avec Loïc pendant cinq mois tous les jours de 9h00 à 20h00 où on a travaillé cette matière vivante pour donner cet itinéraire musical, et avoir ce côté ethnographique de la parole dans leurs histoires, mais aussi la poésie qui existe dans la chorégraphie entre ces femmes.

Comment convainc-t-on Loïc de venir sur un documentaire ? Il est connu pour son travail sur les fictions ?

C’est la productrice Émilie Frigola qui m’a mise en contact avec lui. Je lui ai montré des images du film que j’avais déjà montées toute seule. Je lui ai dit comment je concevais les images. Il les a beaucoup aimé et il a juste accepté de le faire.

Des femmes ont-elles refusé de participer ?

Non. Il y a un blog de film elinfinitovuelo.com/blog/ avec une partie en anglais où on peut trouver la vidéo de présentation de ces femmes pour la première fois. J’avais des contrats, elles avaient accepté mais je voulais aussi leur demander la permission après avoir vu le film fini parce que ce sont des choses très intimes de leur vie aussi. Elles l’ont toutes vu, c’était un soir hyper émouvant pour tous. On a rigolé, Chila ne pouvait pas s’arrêter de rigoler, Celina était touchée de voir son histoire à l’écran. C’était vraiment un moment très spécial et j’étais hyper heureuse. Je pense que cela aurait été différent si je n’avais pas eu cette acceptation. Elles étaient très très heureuses de voir leurs vies mises en valeur et célébrées ainsi.

Sur les photos de Jéricó, on voit l’église qui est le seul bâtiment à étages. Elles parlent toutes à un moment de religion, dans chacune de leur phrase. On sent que la religion n’est pas obligatoire mais c’est intime.

C’est très intime, il y avait trois villages importants avant que Medellín ne soit la ville urbaine qui ait émergée : Jéricó, Santa Fe de Antioquia et Sonsón. Les deux derniers étaient plus liés au commerce mais Jéricó est le lieu où toutes les communautés religieuses se sont installées. Il y avaient des écoles religieuses pour les enfants. C’est pour ça qu’il y a un niveau culturel et littéraire bien plus haut qu’ailleurs, grâce aux communautés religieuses installées au départ de Jéricó vers 1850.

Quasiment toutes parlent aussi d’école, soit l’école qu’elles n’ont pas pu avoir ou l’école donnée à leurs enfants.

Quand on voit la rencontre de ces générations-là, toutes les femmes ne pouvaient pas faire des études et c’était douloureux pour moi de voir les relations hommes-femmes à cette époque. C’est pour ça qu’à la fin du film j’ai choisi volontairement un garçon et une fille qui enlèvent un cerf-volant, et le garçon lui dit « Profite du vent. ». Je voulais laisser un sentiment d’espoir pour le futur où il y aura un équilibre féminin-masculin plus généreux que celui que ces femmes ont vécu. Beaucoup de leurs maris sont morts ou ont été malades et il y a beaucoup de frustrations. Luz n’a pas pu se marier avec son amoureux parce qu’elle était « negra ». Ce sont des choses que je voulais laisser, des non-dits mais qui sont encore présents. Je voulais le dénoncer car le collectif est encore un peu comme ça. Je voulais que mon film fasse ressortir certaines choses.

As-tu hésité à les faire dialoguer avec leurs enfants ou petits-enfants ?

Pour moi, c’est un film plus pour leur quotidien. Elles parlent plus à leurs voisines ou leurs sœurs mais ce n’était pas choisi. Je voulais être fidèle à leur réel. Si quelqu’un venait leur rendre visite, je filmais. C’est mon choix pour converser leur quotidien.

C’est un documentaire très personnel puisque c’était ta grande-tante qui t’en a donné l’idée. J’ai reconnu aussi des choses de ma grand-mère ou de mon arrière grand-mère comme la machine à coudre avec la pédale à bascule. Tu avais conscience que tu allais faire un film pas que personnel mais universel ?

Non. Au tout début, je l’ai fait pour préserver la mémoire pour Jéricó après pour Antioquia. C’était vraiment laisser une trace de ce réel, de ces femmes, tout ça. Mais au début, je voulais juste aller à la rencontre de ces femmes pour préserver et pour les célébrer. Une forme d’hommage à ma grand-tante et aussi à l’esprit féminin de cette région-là. Parce que je sais que cet esprit du temps ne va jamais se répéter. Cette génération passe, et ce qui vient, c’est autre chose. Je n’avais donc pas conscience que le film pouvait toucher d’autres gens, extérieur à cette région.

Jéricó t’a-t-il fait « Citoyen d’honneur » ? (j’assume ma blague, rapport au film)

Oui ! C’est un rituel qui s’appelle la Orden del Carriel, l’Ordre du Carriel. Ils ont un sac fabriqué uniquement chez eux, avant porté que par les hommes. C’est la plus grande distinction du village. Je suis lié à vie à ces gens.

As-tu déjà vu des films projetés à Cinélatino ?

« Los Hongos », et « Los Nadie », qui est un film très intéressant car il ne tombe pas dans les clichés de la violence.