Le brillant critique cinéma de Culture 31 est aussi un mélomane averti. Son expertise en matière lyrique est réclamée bien au-delà des frontières languedociennes. Toulousain de pied en cap, fils spirituel de Clémence Isaure, Robert Pénavayre a su rester fidèle à ses racines. La relation fusionnelle qui l’unit au théâtre du Capitole depuis près d’un demi-siècle en atteste. Rencontre avec un esthète raffiné, dont l’érudition n’a d’égale que la bienveillance.

Pouvez-vous évoquer les grandes lignes de votre CV professionnel ?

J’ai fait des études à Toulouse, qui m’ont destiné à la carrière de directeur financier que j’ai poursuivie pendant plus de trente ans chez Groupama. Depuis que j’ai quitté cette structure, je conseille Groupama au niveau central pour son mécénat culturel (Opéra de Paris, Théâtre national de Chaillot), tout en donnant des cours à l’École de Journalisme de Toulouse.

Comment avez-vous accompli votre formation musicale ?

J’ai appris le solfège-piano avec un ami, avant d’être accepté chez un professeur de chant toulousain dont j’ai suivi les cours pendant neuf ans. J’allais la voir dès que j’avais un moment de libre. Je tournais les pages des partitions qu’elle faisait travailler à ses élèves. C’est là que j’ai appris la technique vocale, et fait connaissance avec tout le répertoire vocal, depuis soprano lyrique léger jusqu’à basse profonde, Verdi, Puccini, Wagner, Rossini, Bizet… Cela dit je n’ai jamais pratiqué le chant.

Que rapport entretenez-vous avec la ville de Toulouse ?

Je suis toulousain de souche, et mon attachement à la ville rose est viscéral. De ce fait, tout en connaissant beaucoup de théâtres d’opéra de par le monde, je garde une affection particulière pour le Capitole, que je fréquente depuis cinquante ans maintenant.

Vous exercez vos talents au sein de La Voix du Midi et de Culture 31. A quelles dates et dans quelles circonstances avez-vous été recruté par ces deux médias ?

Je suis rentré à la Voix du Midi pendant mes études. Comme tout étudiant, je n’avais pas beaucoup d’argent, et je suis devenu journaliste pour pouvoir me payer des places à l’opéra. Dans un premier temps, la direction de l’ancienne Croix du Midi m’a confié la recension des spectacles programmés hors de Toulouse, un autre rédacteur assurant à l’époque le compte-rendu des soirées du Capitole. Malheureusement, ce monsieur a eu de graves problèmes de santé, et m’a demandé si j’acceptais de couvrir les soirées toulousaines à sa place. J’ai dit oui, et ça a duré jusqu’à aujourd’hui. Par la suite, Bruno del Puerto m’a sollicité au moment de la création de Culture 31 pour m’occuper de critique cinématographique. Il était également intéressé par d’autres articles ayant trait à la culture, et en particulier à l’opéra. Bruno est l’une des personnes les plus sympathiques que je connaisse. J’ai accepté de suite.

Quel est votre premier souvenir relatif à l’art lyrique ?

En juin 1965, je suis allé voir le spectacle proposé par le théâtre du Capitole pour la clôture de la saison lyrique. Dans une même soirée, on donnait le premier acte de Rigoletto, le deuxième d’Aïda, l’ensemble concertant de Lucia di Lammermoor, une grande scène de Guillaume Tell etc. Tous les artistes de la troupe (il y avait encore des troupes à l’époque) venaient chanter un aria, un duo, un trio, un quatuor… A cette occasion, j’ai entendu Tony Poncet, puis, très vite, Alain Fondary, Mady Mesplé, Robert Massard, Jacqueline Brumaire, Andréa Guiot, Gérard Serkoyan… Ça a été le coup de foudre immédiat, et dès le mois de septembre 1965, je prenais mon premier abonnement. Je n’ai jamais plus rien raté au Capitole depuis…

Que représente l’opéra pour vous ? Quelles sont ses spécificités vis-à-vis des autres formes d’expression artistique ?

L’opéra, c’est la synthèse admirable du chant, de la musique, du théâtre, des arts plastiques (décors, costumes) et même quelquefois de la danse. Pour moi, c’est typiquement l’art complet. Il n’en existe pas d’autre. Je regrette toujours l’absence de musique quand je vais au théâtre, l’absence de chant pendant un spectacle de danse… A l’opéra, on a tout. Et c’est formidable.

Quels sont vos plus grands souvenirs lyriques ?

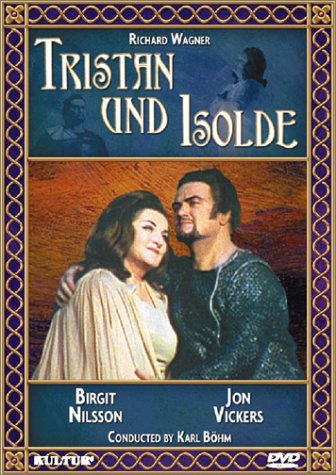

J’en citerai deux : le Tristan des Chorégies d’Orange (1974), avec Birgit Nilson et Jon Vickers, dirigé par Karl Böhm et mis en scène par Nikolaus Lehnhoff. Un moment de grâce comme on en vit peu dans une vie de mélomane. Deux ans plus tôt, j’avais été ébloui par le Rosenkavalier du festival de Munich, dirigé par Carlos Kleiber, avec Gwyneth Jones, Brigitte Fassbaender etc. Une distribution incroyable, les décors merveilleux de Jürgen Rose… l’arrivée du Chevalier, au deuxième acte, a failli me provoquer un arrêt du coeur ! Quant au trio du dernier acte… il aurait fait pleurer des pierres. Fort heureusement, la soirée a été captée sur le vif, et il en existe un DVD.

.

Pouvez-vous citer, à brûle-pourpoint, les ouvrages qui vous sont les plus chers ?

Non. Comme disait quelqu’un, mon opéra préféré, c’est celui que je m’apprête à voir. Ou que je viens de voir. Je viens d’assister à une représentation d’Hamlet, véritable chef-d’oeuvre de l’opéra-comique français, à Avignon, et je me suis régalé. Je sais que je ressentirai un plaisir équivalent devant Les Fiançailles au Couvent au Capitole. Quand on aime vraiment le théâtre lyrique, je crois qu’on ne peut pas répondre à cette question.

Quels sont les artistes les plus marquants qu’il vous ait été donné de voir et d’entendre ?

Vraisemblablement Montserrat Caballé. Par son timbre, sa musicalité, sa technique, sa gentillesse aussi. Elle a été la dernière diva. On ne l’a pas remplacée. Quand elle était sur scène et qu’elle chantait, il se passait quelque chose qui ne se passe plus.

Montesrrat Caballé

Les CDs-DVDs que vous conseilleriez d’emblée à un néophyte ?

Autre question à laquelle je ne peux pas répondre. Le Rosenkavalier s’adresse vraiment à des amateurs confirmés. C’est un opéra très difficile, que l’on ne peut pas conseiller comme ça à un débutant. Il faut prendre en considération les goûts de chacun, le niveau de connaissance en matière lyrique… Quand on croise ces deux données, beaucoup de choses sont déjà éliminées. Mais quoiqu’il arrive, l’appréhension de l’opéra reste délicate, et requiert une grande patience.

Auriez-vous un ouvrage (papier) à recommander spécialement au profane et à l’amateur confirmé ?

Mille et un opéras, de Piotr Kaminski. Une véritable bible, où l’on trouve l’historique des oeuvres, les distributions des « premières » significatives, les anecdotes autour de la composition… A lire, et à retenir.

Les soirées les plus mémorables (brillantes on calamiteuses) auxquelles vous ayez assisté au Capitole ?

Je suis très bon public, donc je n’ai pas le souvenir de véritables désastres. En revanche, j’ai gardé plusieurs beaux succès en mémoire : les Fiançailles d’il y a quatre ans, Hippolyte et Aricie (2009), Les Indes galantes (2012), magnifiées par une très belle distribution et par la vision pleine d’intelligence de Laura Scozzi. Plus loin de nous, comment passer sous silence le premier Roméo de Roberto Alagna (1993), l’Hamlet de Thomas Hampson, avec Natalie Dessay et José Van Dam (2000), ou encore le Don Quichotte avec le même Van Dam et Alain Fondary dans le rôle de Sancho (1993) ? Ce sont des soirées inoubliables. Il y en a eu d’autres, mais peu ont atteint ce degré de qualité.

Vous avez vu se succéder un certain nombre de directions (Couret, Doucet, Plasson, Joël, Chambert…). Quelle fut la » marque de fabrique » de chacune d’entre elles ? Quelles évolutions avez-vous pu constater ?

J’ai même connu les deux dernières années de la direction Izar ! Chacune, avec sa personnalité, a apporté quelque chose. Quand on regarde la programmation de leurs époques respectives, on s’aperçoit qu’elles ont toutes été marquées par des créations notables. La première représentation française du Joueur, de Prokofiev, a été donnée au Capitole en 1966. Ce n’est pas rien ! Contrairement a ce qu’on pourrait imaginer, Gabriel Couret a fait, lui aussi, énormément d’entrées au répertoire. Et Jacques Doucet a beaucoup contribué à la diffusion des ouvrages contemporains. Evidemment, Nicolas Joël est celui qui m’a le plus marqué. Il se démarquait des autres par son attachement aux voix. On lui doit les grandes années » vocales » que Toulouse a connues au tournant des années 2000, qui ont renforcé la reconnaissance du Capitole à l’échelle nationale. La direction Chambert, qui préside aux destinées de l’établissement depuis 2009, est de grande qualité. Elle est surtout très courageuse. Frédéric Chambert n’hésite pas à aborder des chemins de traverse difficiles. Polyeucte, Written on skin, Les Pigeons d’argile, Massacre… il faut oser proposer tout cela aux Toulousains. Surtout, Chambert s’est distingué de ses prédecesseurs en invitant des metteurs en scène qui n’étaient jamais venus à Toulouse, et qui ont exposé au public local des visions différentes, résolument actuelles, de l’art lyrique. Je pense bien sûr à Laura Scozzi, mais aussi à Calixto Bieito, qui assurera sa première production française à l’occasion de la prochaine reprise de Turandot au Capitole. Il ne montera à Paris que l’année prochaine. Nous avons donc la primeur de l’un des artistes les plus demandés au monde dans le domaine de la mise en scène ! Sa propositon, marquée au sceau de la violence, risque bien de faire réagir l’assistance… Mais c’est précisément cela qui la rend intéressante, et qui en fait la richesse. Je pense que c’est grâce à des initiatives de ce type que l’art lyrique survivra. Pour en revenir à la stature d’un Directeur artiste d’une institution lyrique et pour avoir beaucoup fréquenté ceux du Capitole, et d’autres d’ailleurs, je peux vous dire que c’est une responsabilité de tous les instants. Ce poste ne consiste pas seulement à « faire » des distributions car je serais presque enclin à dire que n’importe quel amateur éclairé en est capable. Je sais que je suis réducteur en disant cela et que la réalité est plus compliquée, mais, il y a du vrai aussi. Le plus difficile, c’est ce qui ne se voit pas, la technique, le personnel, les annulations de dernier moment. Il faut un tempérament de feu, une formidable puissance de travail et un caractère bien trempé. Etre aussi un fin politique à Toulouse car notre Capitole est une Régie…municipale.

Calixto Bieito

Même question pour la transition Plasson/Sokhiev.

Elle a été difficile, car entre le départ de l’un et l’arrivée de l’autre, il y eut un temps de latence pendant lequel l’orchestre s’est retrouvé sans directeur musical. Les chefs invités se succédaient rapidement, sans continuité, et le niveau de la phalange s’en est un peu ressenti. Il était temps que quelqu’un soit nommé quand Tugan Sokhiev a été choisi. Depuis, il n’a eu de cesse que de donner une » couleur » à l’orchestre, très différente de celle, très française, que Michel Plasson avait insufflée. Pendant plus de trente ans, la firme EMI a enchaîné les enregistrements avec les instrumentistes du Capitole. La phalange de Plasson servait de référence à qui cherchait une interprétation idéale de l’opéra français. L’arrivée de Tugan Sokhiev a fait basculer la sonorité de l’orchestre dans quelque chose de plus » russe « . Il a entrepris, notamment, un formidable travail avec le pupitre des cordes, qui a littéralement » explosé « , jusqu’à devenir l’un des meilleurs de France. La personnalité de l’orchestre n’est plus du tout la même. Mais ce genre d’évolution est nécessaire, car les musiciens ont, eux-aussi, besoin de voir autre chose pour renforcer leur polyvalence.

Quels sont les chanteurs toulousains que vous placeriez en haut de votre panthéon affectif ?

J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour la carrière qu’ont réalisée des chanteurs comme Jane Berbié, Mady Mesplé ou Jean-Philippe Lafont. Parmi les Toulousains » de souche « , ce sont les noms qui me viennent le plus spontanément.

Mady Mesplé

Plusieurs artistes de marque ont fait, sinon leurs débuts, du moins leurs premières armes au Capitole. Vous avez été là pour les découvrir en primeur…

J’ai entendu pour la première fois Roberto Alagna dans une mise en scène de La Traviata, donnée au Capitole en mars 1989. Nous sommes restés amis depuis, malgré les quelques divergences que nous avons pu avoir il y a quelques années à propos de son nouveau répertoire… Je peux citer aussi Andrew Schroeder, avec qui je discute encore régulièrement, et puis, bien avant, José Carreras, que j’ai beaucoup fréquenté alors qu’il interprétait Don Carlo à Toulouse. A cette époque, je faisais mon service militaire à Francazal. Après les représentations, Carreras me reconduisait à la base d’un coup de voiture, ce qui nous permettait d’évoquer les temps forts de la soirée ensemble… Par la suite, il a très vite explosé au niveau international, et n’est plus revenu chez nous que pour chanter un Requiem. Je l’ai beaucoup regretté, mais c’était inévitable au vu de son immense talent. Chez les plus jeunes, j’ai bien » capté » Juan-Diego Florez au moment où il est apparu dans le Barbier de Séville au Capitole, mais nous n’avons pas eu l’occasion de lier connaissance. A contrario, j’ai beaucoup échangé avec Marcelo Alvarez à l’époque où il venait chanter à Toulouse une fois par an. Mais lui aussi a rapidement été demandé par les grandes scènes, et nous n’avons plus l’occasion de l’entendre depuis. Dommage !

José Carreras

Vous êtes amené à fréquenter plusieurs grandes figures du » microcosme musical » toulousain. Quel rapport entretenez-vous avec elles ? Quels souvenirs gardez-vous de celles qui nous ont quittés ?

Je citerai d’abord les noms de Pierre Cadars et de Serge Chauzy, qui sont par ailleurs d’excellents amis. J’ai une confiance absolue dans leur jugement et leur savoir. Ils ne sont prisonniers d’aucune chapelle, et font preuve, en matière musicale, d’un goût qui me paraît très sûr. Bien entendu, j’aime aussi discuter avec Laurent de Caunes, que je vois, hélas, trop rarement, Anne-Marie Chouchan, Marc Laborde ou Michel Grialou, qui sont de remarquables mélomanes. Dans les rangs des générations antérieures, je dois mentionner le nom d’Auguste Rivière, que j’ai fréquenté jusqu’à peu de temps avant sa mort. Il a été la figure tutélaire du Capitole pendant quarante ans, ainsi que Robert Gouazé. Ce sont des personnages incontournables, qui sont rentrés dans l’histoire des murs du théâtre. On peut y faire n’importe quoi, ils y resteront toujours.

Depuis quelques années, vous tenez les rubriques » typologie vocale » et » historique de l’ouvrage à Toulouse » dans les programmes du Capitole. Comment en êtes vous venu à exercer ces fonctions ?

Quand il est arrivé à la tête du Capitole, Frédéric Chambert a compris que j’étais ce qu’il faut bien appeler la » mémoire vivante » de l’établissement. Le théâtre du Capitole dispose de très peu d’archives. Elles sont, de surcroît, difficilement accessibles au grand public. A titre personnel, j’ai accumulé, en cinquante ans de fréquentation, une documentation très importante, que je tâche de conserver, de classer et d’entretenir au mieux. Le directeur a souhaité la mettre à profit pour que les mélomanes toulousains puissent se familiariser avec l’histoire de leur théâtre, dont chacun sait qu’elle est particulièrement riche et brillante. Je crois que cette initiative était bienvenue, car les spectateurs lisent cette rubrique, qui, parfois, leur rappelle de bons souvenirs. C’est toujours intéressant de regarder d’où l’on vient. Ça évite de faire des bêtises ! Par ailleurs, Frédéric Chambert, que j’ai rencontré à l’époque où il travaillait à l’Opéra de Paris, connaissait ma passion pour les voix lyriques. Il m’a donc également confié l’analyse des » typologies vocales » requises par les différents ouvrages présentés au Capitole. J’assure cette étude en alternance avec Jean-Jacques Groleau, dramaturge au Théâtre du Capitole, qui maîtrise parfaitement la question des répertoires vocaux. C’est un exercice délicat, qui demande beaucoup de rigueur et de sérieux. Mais je l’apprécie beaucoup, car il me permet de plonger au coeur de la partition et de visualiser a priori toutes les difficultés qui vont être imposées aux interprètes évoluant sur la scène du Capitole.

Dans une perspective plus large, comment voyez-vous l’évolution de l’art lyrique au cours de ces dernières décennies ?

Très clairement, depuis une trentaine d’années, les metteurs en scène sont devenus les véritables maîtres d’oeuvre. Ce sont eux qui lui permettent de rester vivant et de sortir de sa tradition muséale. Des génies comme Strehler, Chéreau, ou plus près de nous Marthaler, Warlikowski, Bieito, Olivier Py, qui donnent une vision extrêmement moderne de l’opéra en entreprenant une véritable introspection du livret, très appréciée des nouvelles générations. Le public » traditionnel » a tendance à se montrer un peu réservé à cet égard. Certains spectateurs refusent d’admettre le bien-fondé de ces innovations, alors qu’au fond, ils le ressentent au même titre que les plus jeunes. Cette attitude est compréhensible, mais elle me paraît regrettable, car l’opéra doit rester un spectacle vivant. Les interprètes, la direction, la représentation… tout doit vivre, et aller de l’avant. Il est évident qu’on ne peut plus, aujourd’hui, mettre en scène Les Fiançailles au couvent comme on le faisait à l’époque de Prokofiev. De même, la production de L’Italienne à Alger que nous verrons l’année prochaine n’aura probablement rien à voir avec celle de la création. Et l’ouvrage n’est pas chanté de la même manière non plus. Bref, tâchons de reconnaître les apports de la modernité, tout en conservant, naturellement, un esprit critique aiguisé.

Olivier Py

Quelle est, selon vous, la situation actuelle de l’opéra en France ?

Honnêtement, je suis un peu inquiet. On n’a jamais autant parlé de fermetures, de restrictions budgétaires, de difficultés économiques diverses… la crise, c’est un doux euphémisme, n’épargne pas le monde de l’opéra. Et les problèmes rencontrés par les théâtres métropolitains prennent des proportions très préoccupantes. A mon sens, le salut passera par l’application d’une politique de mécénat, basée sur la promotion de l’événementiel. A Paris, une invitation pour le Palais Garnier vaut tous les Roland-Garros de la terre ! Il n’y a rien au-dessus en terme de demande. Et cela s’explique très facilement : le cadre est exceptionnel, les distributions également, et c’est l’occasion d’une sortie inoubliable, auréolée d’un très grand prestige mondain… de ce fait, le mécénat lié à l’Opéra de Paris connaît un développement fulgurant depuis plusieurs années. Hugues Gall fut à la base de cette évolution, et tous ses successeurs ont compris la nécessité de poursuivre dans la même voie. Le succès de cette stratégie est visible à l’international : le Métropolitan l’applique à grande échelle depuis très longtemps, tout comme le Covent Garden de Londres. Le Capitole devrait s’inspirer de ces exemples. Pour l’instant, il ne le fait pas, et c’est un tort car les opportunités sont là. Si des industriels et des entreprises sont disposés à investir de l’argent dans le domaine culturel, il n’y a aucune raison pour que le Capitole ne puisse pas se positionner avantageusement. Le tout est de parvenir à lancer le mouvement. Une fois que ce sera fait, les résultats devraient être visibles rapidement.

Les interprètes d’aujourd’hui vous procurent-ils la même satisfaction que ceux d’hier ?

C’est une autre satisfaction. Autrefois, on allait à l’opéra pour écouter des chanteurs. Aujourd’hui, les interprètes doivent également être de bons comédiens. Ils chantent, ils jouent, et ils sont beaux à voir, mis à part quelques irréductibles de la vieille école… mais la grande majorité des artistes lyriques actuels sont des tragédiens, qui procurent un énorme plaisir au public. Cette évolution est liée à celle des mises en scène, qui sont devenues beaucoup plus trapues et exigeantes. Désormais, les chanteurs sont obligés de s’investir personnellement afin que la production prenne tout son sens. Et les metteurs en scène les poussent parfois dans leurs retranchements pour obtenir le résultat escompté sur le plan dramatique ! Cette osmose nouvelle permet à l’opéra d’accéder véritablement au statut d’ « art total « , et de s’affirmer en tant que tel avec une certaine légitimité. Au final, cela représente un grand progrès aux yeux des amateurs, et les néophytes soucieux de réalisme s’en trouvent également comblés.

Récemment, notre ami Laurent de Caunes a exprimé son scepticisme vis-à-vis de la retransmission cinématographique des production du Met ou du Covent Garden. Quel est votre point de vue sur la question ?

J’avoue que je ne partage pas son opinion. Personnellement, c’est un spectacle que j’adore. Bien sûr, il faut être très circonspect vis-à-vis des apports de la technique. Nous sommes dans une situation de prise de son optimale, avec un ingénieur présent du début à la fin pour assurer la balance entre l’orchestre et le plateau. Ainsi, toutes les voix réussissent à passer la fosse, comme du temps où les opéras étaient enregistrés en studio. J’ai souvent observé le travail des techniciens à l’époque où EMI plantait ses micros à la Halle aux Grains tous les ans, ils réglaient le rendu sonore d’un bout à l’autre des prises de son, avec des appareils extrêmement précis. Les curseurs harmonisaient les émissions de la soprano, du ténor, de la basse etc… C’était il y a vingt-cinq ans, et les choses ont dû beaucoup se perfectionner depuis. Pour en revenir aux apports du cinéma, il me semble que les retransmissions peuvent offrir des émotions formidables, même si on ne ressent pas une vibration équivalente à celle que l’on éprouve in loco. Quel plaisir que d’entendre Jonas Kaufmann chanter Siegmund, Chénier ou Parsifal en direct, bien assis dans son fauteuil, pour une somme qui ne dépasse pas vingt-cinq euros ! Et quelle belle opportunité offerte aux spectateurs qui n’ont pas les moyens de traverser l’Atlantique deux fois par mois ! C’est un grand privilège, et je trouve cela merveilleux ! Mais il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté : si j’avais à choisir entre une soirée au Capitole et une retransmission cinéma d’Andrea Chénier, j’opterais sans hésiter pour la première solution. Rien ne remplacera jamais le direct véritable, car l’essence de l’opéra est liée au frisson procuré par la voix humaine. Sans lui, le théâtre lyrique n’a plus aucune raison d’exister.

Quelle est la dernière production qui vous ait subjugué ?

Sans conteste le Dialogue des carmélites du Théâtre des Champs-Elysées, mis en scène par Olivier Py. Cette production m’a bouleversé, en même temps que l’ensemble des auditeurs présents dans l’établissement. A la fin, le public était incapable d’applaudir, tant il était saisi par la puissance de ce qu’il venait de voir. Un moment totalement vertigineux, qui m’a marqué durablement.

Quel avenir prédisez-vous à l’opéra dans les temps qui s’annoncent ?

Il y a bien longtemps que l’on annonce sa mort, et il est toujours vivant, ce qui nous incite à rester optimistes.Les grandes créations sont moins nombreuses que par le passé, mais elles existent, et permettent de renouveler des genres extrêmement différents. Nous avons pu le constater au Capitole avec les récentes mises en scène de Written on skin, Polyeucte, Massacre etc. Beaucoup de compositeurs contemporains s’intéressent à l’opéra, et participent à l’enrichissement du répertoire. L’avenir dira si l’histoire valide ou non leur travail. En matière lyrique également, le temps reste le seul juge de paix…

Le Capitole pourra-t-il continuer à surmonter les obstacles de la modernité ?

J’en suis sûr. Avec l’aéronautique et le rugby, le bel canto fait partie des institutions incontournables de Toulouse. Ecoutez la chanson de Claude Nougaro « Ô Toulouse », écoutez surtout les paroles, c’est un acte de foi, un véritable credo dans lequel il n’y a pas une virgule à enlever ! Le Théâtre du Capitole est un héritage historique, auquel on ne touchera pas facilement. Tant qu’il y aura un véritable professionnel à sa tête, comme ce fut toujours le cas jusqu’à présent, et Dieu sait combien ce poste est stratégique et difficile, le Capitole perdurera. Les difficultés économiques, réelles ne l’oublions pas, ne parviendront pas à annihiler le désir de culture des individus. La musique, en tant que langage universel, est un ciment qui permet d’unir la population. Faire l’impasse là-dessus, c’est suicidaire socialement et culturellement. Et tous ceux qui voudraient s’y hasarder au nom du pragmatisme budgétaire se heurteront tôt ou tard à un mur. Mais il sera alors peut-être trop tard. Voyons ce que l’avenir nous propose, soyons confiants mais restons surtout extrêmement vigilants. Les hommes passent et le Temps, encore une fois, est ensuite sans scrupules pour juger de leurs actes.

Propos recueillis par Alexandre Parant.