Sa nomination au poste d’adjoint délégué à la culture fut une des surprises de l’équipe municipale choisie par Jean-Luc Moudenc après sa victoire aux élections de mars 2014. C’était oublier un peu vite que le président de l’association AIDA (Association des industriels et Entreprises Amis de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse) n’était pas tout à fait un novice en matière d’action culturelle. Derrière l’ancien grand dirigeant d’entreprise, l’homme humble et discret, l’élu travailleur soucieux de l’intérêt général, se cache une personnalité à l’insatiable curiosité. Pour en savoir plus sur son parcours, ses passions, sa vision et ses projets pour la culture à Toulouse, rencontre et échanges à bâtons rompus avec Francis Grass.

Francis Grass

Évoquons d’abord votre enfance et vos années de jeunesse pour mieux faire votre connaissance. Dans quel environnement familial avez-vous grandi ?

Je suis né à Paris en 1949. Père chef-comptable, mère enseignante en sciences. Une enfance et une adolescence dans un milieu assez modeste mais mon père était amateur de livres, bibliophile et mélomane. Jusqu’à l’âge de 20 ans, j’ai baigné dans cet environnement littéraire, scientifique et musical. Pour la petite histoire, ma famille, du côté de mon père, est originaire de Prusse Orientale. Elle migra ensuite vers l’Alsace puis à Reims et Paris.

Vous avez fait de brillantes études qui vous ont amené à Polytechnique. Pouvez-vous préciser votre parcours scolaire et les activités que vous meniez en parallèle ?

Je garde un souvenir agréable de ma scolarité. J’aimais étudier. Longtemps, j’ai mené à la fois des études littéraires et scientifiques. J’avais autant de goût pour le latin et le grec que pour les mathématiques et les sciences. Les années passées au lycée jusqu’au bac restent des années de plaisir. En dehors du temps consacré aux études, je faisais beaucoup de sport. Je pratiquais la gymnastique à un niveau certes modeste mais qui m’a permis d’être champion de Paris par équipes. L’année du bac, nous avons même été qualifiés pour le championnat de France universitaire qui avait lieu à Nantes. Pour l’adolescent parisien que j’étais, bien que nous n’ayons pas gagné, cette compétition et ce déplacement restent une belle expérience et un grand souvenir.

Vous adonniez-vous à d’autres sports ?

Mon père était féru de montagne où je suis allé depuis ma petite enfance. C’est de là qu’est né ce qui reste ma grande passion sportive. Dès 16/17 ans je me suis mis à l’escalade puis j’ai basculé vers l’alpinisme et le ski.

L’alpinisme ? Jusqu’à quel point ? Quels sommets avez-vous escaladés ?

Il y a eu les Dolomites en Italie, tous les sommets du Dauphiné, mon massif de prédilection, le Mont Blanc, l’Aiguille Verte, des ascensions en Autriche, en Suisse… bref, plus de 200 sommets en tout. En dehors de l’Europe, je suis allé aussi dans les Rocheuses canadiennes. Évidemment, tout alpiniste rêve du Népal et de l’Himalaya mais il faut trouver le temps pour se lancer dans de telles expéditions. Remarquez bien qu’il n’est pas trop tard, même à mon âge…

Vous pratiquez donc toujours l’alpinisme ?

Oui, oui, tout à fait. Il y a quelques semaines, j’étais encore dans les Dolomites où j’ai effectué une traversée à ski de randonnée, avec des sommets à escalader puis à descendre ensuite à ski. Avec les années qui passent c’est de plus en plus dur mais en s’entraînant, on y arrive encore. Il faut bien comprendre que, plus encore que le sport, le moteur c’est d’abord et avant tout la passion pour la montagne et l’aventure. C’est aussi une pratique collective. On est en cordée, il faut être solidaire de ses équipiers, les choisir d’un niveau équivalent au sien, les apprécier et avoir confiance en eux.

Vous êtes-vous fait des peurs ?

Je ne sais pas si on peut aller jusque-là mais j’ai connu des situations difficiles (orages, grosses chutes de neige, avalanches) dont je me suis toujours sorti sans peurs véritables. Il faut parfois faire des choix, savoir rebrousser chemin, voire renoncer à l’objectif qu’on s’était fixé au départ. J’ai aussi été confronté à des sauvetages, notamment une fois dans la Mer de Glace lors d’une descente en groupe. Un compagnon était tombé dans une crevasse et il avait fallu aller le chercher. Je ne vais rien apprendre à personne, comme la mer, la montagne est un milieu dangereux et les activités qu’on y pratique le sont également à des degrés divers. L’alpinisme nécessite beaucoup de préparation et d’entraînement, de connaissance du terrain, et la maîtrise d’un certain nombre de techniques. Il y a un autre aspect de l’alpinisme qui me plaît, c’est la transmission de ces techniques, de l’expérience acquise. Ce que j’ai pu faire avec mes enfants et maintenant avec mes petits-enfants.

En dehors de vos pratiques sportives, aviez-vous d’autres activités ? Étiez-vous un grand lecteur ? On connaît votre passion pour la musique, avez-vous appris un instrument ?

J’étais très curieux et en matière de livres je dévorais tout ce qui me passait à portée de main, soit par les professeurs, soit par mes parents. Mon père avait beaucoup d’ouvrages à la maison, ce qui suscite la curiosité et forme l’imaginaire. Il écoutait très souvent de la de musique et mes grands-parents avaient un piano chez eux. Je tapotais sur leur piano, j’avais de l’oreille et de l’attrait pour l’instrument mais, et c’est là le paradoxe, mon père ne voulait pas que je me lance dans un véritable apprentissage parce qu’il considérait que ça nuirait à mes études. Ce fut une frustration. Je ne forçais pas trop à l’école et j’estimais que j’avais le temps de mener une formation musicale en parallèle. Mes parents, n’ayant pas trop de moyens, ne voulaient pas acheter de piano. Je les ai tellement harcelés que j’ai pu quand même prendre des cours de solfège pendant plusieurs années, sans pratiquer d’instrument. Plus tard, lorsque je suis entré à Polytechnique, école où je faisais bien sûr des mathématiques et de la physique à haute dose mais aussi du sport, du dessin…, j’ai découvert qu’il y avait deux pianos en libre service. Pour en profiter, comme j’avais un début d’indépendance grâce à mes premières payes, je me suis offert des cours de musique pendant deux ans à l’école César Franck, dans le Quartier Latin. C’était uniquement pour le plaisir – à cet âge-là il est trop tard pour espérer devenir un grand pianiste – et j’ai dû abandonner la pratique du piano lorsque je suis entré dans la vie active. Néanmoins, ces deux années de cours ont été une petite satisfaction qui a réparé partiellement la frustration de n’avoir pu apprendre le piano plus tôt. Même si un regret demeure, malgré tout.

Vous semblez avoir été toujours très actif, très curieux et vous aimez manifestement apprendre.

Je me suis toujours intéressé à tout. Ça me rappelle une discussion que j’avais eue avec mon directeur des Ressources Humaines lorsque j’étais à la SEMVAT. Il me disait qu’il était un autodidacte, ce à quoi j’avais répondu que je l’étais aussi. Étonné de ma réponse, il m’avait rétorqué qu’étant diplômé de Polytechnique, je ne pouvais pas l’être. Pendant tout le cursus de la scolarité, on a des professeurs qui nous apprennent des choses. Mais ensuite, c’est par soi-même qu’on continue d’apprendre à mesure que nos centres d’intérêt et le monde évoluent.

Vous venez d’évoquer votre passage à la SEMVAT alors abordons maintenant votre parcours professionnel. A la sortie de Polytechnique, il commence par la SNCF, donc le secteur public…

J’ai fait un peu tous les secteurs. Du public pur avec la SNCF, puis du privé pur chez Danone, du mixte public/privé avec la SEMVAT, et je suis revenu vers le privé en entrant chez Véolia Transports/TRANSDEV mais dans une activité qui travaille pour le secteur public.

C’était une volonté de votre part ou c’est un hasard ?

Pas vraiment une volonté et plutôt les hasards de la vie professionnelle. Des occasions et des choix de carrière qui se présentent à un moment donné. Au départ je voulais faire le métier d’ingénieur, ayant un grand intérêt pour la technique. J’avais été « aspiré » par le projet TGV qui était très novateur au début des années 1970. À Polytechnique, la lignée normale lorsqu’on est diplômé, c’est d’aller vers le service public. La SNCF cherchait à attirer les jeunes ingénieurs et je voulais travailler sur le terrain. Je me suis rendu compte très vite que ce qui m’intéressait, c’était la technologie mais aussi le management des hommes. Quand j’étais étudiant, j’animais déjà des centres de vacances. Même si à 20 ans animer un centre d’adultes n’est pas facile, j’avais découvert que ça me plaisait beaucoup. Ensuite, je suis parti chez Danone parce que je trouvais que la SNCF ne savait pas faire de management social. J’avais observé que c’était une entreprise cloisonnée, hiérarchisée, et je ressentais une totale incompréhension face à leur manière de gérer les conflits sociaux, certains pouvant à mon avis être évités. J’avais 33 ans et à l’époque Danone était dirigée par Antoine Riboud, chef d’entreprise emblématique et porteur d’une gestion plus moderne, notamment dans le domaine des relations sociales. J’ai vu une annonce, j’y ai répondu sans trop y croire, surtout en étant à la SNCF, et pourtant ils m’ont reçu et ils m’ont pris. Comme je leur ai fait part de mon étonnement d’avoir été choisi, ils m’ont dit que ce qui avait joué, entre autres, c’est que vouloir quitter le secteur public était peu courant et courageux… Partir de la SNCF, c’était un peu quitter une prison dorée. Toujours est-il que je n’ai jamais regretté mon choix durant les six ans et demi que j’ai passés chez Danone. J’y ai côtoyé Antoine Riboud, un manager exceptionnel. J’ai vraiment beaucoup appris durant cette période.

Et après cette expérience chez Danone où vous vous sentiez très bien, c’est l’arrivée à Toulouse.

En effet, et c’est le hasard qui m’y a amené. J’aurais pu rester chez Danone, avec qui j’ai gardé d’excellentes relations d’ailleurs. Il se trouve qu’en 1988, le maire de Toulouse, Dominique Baudis, lançait le chantier de la première ligne du métro. La SEMVAT, qu’il présidait, cherchait quelqu’un qui connaissait la technologie du ferroviaire, apte à gérer les relations et les conflits sociaux (il y avait souvent des grèves à l’époque), et qui connaissait aussi le marketing. J’avais donc les caractéristiques, le profil et l’expérience pour ce poste. Bien que ne connaissant personne à Toulouse, j’avais une bonne image de cette ville et j’ai été séduit par le projet à ce moment de ma vie professionnelle.

La première ligne du métro a été inaugurée en 1993. Une grande satisfaction pour vous, je suppose.

Indéniablement parce que ça a été un succès immédiat et populaire. Il faut se rappeler que lorsque le projet a été lancé par Dominique Baudis, il y avait un certain scepticisme. Même s’il y avait une adhésion globale, beaucoup de gens pensaient que le métro c’était pour les autres, avec l’image du métro parisien. Et pourtant, la fréquentation décolla très vite après l’inauguration et le succès fut bien plus rapide qu’on ne l’espérait.

Quelle impression vous a fait la ville lorsque vous vous y êtes installé avec votre famille ?

Une ville accueillante, agréable et, désolé de le dire pour les Bordelais, une ville plus ouverte que ne l’était Bordeaux telle que je l’ai connue lorsque j’y ai vécu. Cependant, il se peut que je n’ai pas fait les efforts nécessaires pour m’intégrer dans cette ville. Après avoir vécu à Paris où la vie est plus impersonnelle, j’ai trouvé à Toulouse le contact, la chaleur, et aussi un accès à la culture beaucoup plus aisé du fait de la proximité des lieux de spectacles. A Toulouse, on peut décider la veille d’un concert d’y aller, chose inenvisageable à Paris. On a ici les avantages de la grande ville sans en avoir les inconvénients en termes de déplacements et d’accès.

Donc à l’époque, malgré une vie professionnelle très prenante, vous aviez le temps de fréquenter régulièrement les salles de concerts et de spectacles.

Oui, bien sûr. J’allais surtout à des concerts mais aussi un peu au théâtre et pas mal au cinéma. Toulouse est une ville très bien pourvue dans ces trois domaines artistiques. Dans le domaine musical, c’est extraordinaire. Il y a aussi une grande richesse dans le domaine théâtral, et en ce qui concerne le cinéma, nous avons la chance d’avoir une cinémathèque, des salles d’art et essai, des festivals…

Pour revenir à votre carrière professionnelle et à la période où vous travailliez à la SEMVAT, vous avez été confronté directement et personnellement au drame d’AZF.

Comme pour de nombreux Toulousains, c’est un souvenir très pénible et douloureux… À la SEMVAT, dont les locaux se trouvaient à proximité du lieu de l’explosion, nous avons eu plus de 300 blessés et j’ai été moi-même gravement touché. Les murs nous sont tombés dessus au sens propre. Le souffle étant dans mon dos, j’ai été projeté sur mon bureau et assommé par le choc. J’ai eu le nez cassé, les vertèbres tordues, je saignais abondamment, surtout au visage, et les gens qui m’entouraient m’ont cru mort. Le coup est donc passé très près mais j’ai eu la chance de m’en sortir. De manière générale, la SEMVAT a eu une chance extraordinaire de ne pas avoir de morts même s’il y a eu près de 30 blessés graves et beaucoup de personnes très traumatisées sur le plan psychologique, on le serait à moins.

Et vous-même, il a sans doute fallu du temps pour vous remettre de ce choc terrible ?

Je n’ai pas l’impression d’avoir eu de séquelles, ni physiques, ni psychologiques. Néanmoins, rien que d’en reparler, je revois tout de suite les images de l’événement. Tout est imprimé dans mon esprit comme si ça venait d’arriver. Je crois que je m’en suis vite remis parce qu’à peine sorti de l’hôpital, il y a eu une gestion de crise dans laquelle j’ai dû m’investir à fond bien qu’étant encore sous le choc et un peu patraque. Avec Jean-Michel Lattes, président de la SEMVAT à l’époque, nous avons réuni tout le monde. Ce fut un moment très fort et très émouvant, les employés n’ayant aucune nouvelle les uns des autres. Il a fallu vite remonter la société. Je n’ai pas eu trop le temps de penser à mon sort, c’est probablement ce qui m’a aidé à passer le cap.

C’était en 2001, ceux qui ont vécu la catastrophe, de près ou de loin, s’en rappellent. Et 2001, pour parler de choses plus agréables, c’est aussi l’année où vous prenez la présidence d’AIDA.

AIDA s’est créée en 1988 l’année où je suis arrivé à Toulouse. Je connaissais l’Orchestre National du Capitole et Michel Plasson par la radio et les disques. Étant passionné de musique, j’ai signalé la création de cette association en disant que ce serait peut-être bien que la SEMVAT s’implique dedans. Tout le monde n’était pas d’accord mais j’ai quand même réussi à trouver quelques appuis et l’entreprise a adhéré à AIDA. Le président de l’association m’a invité rapidement à entrer dans le conseil d’administration puis à être son vice-président. A son départ en 2001, il m’a proposé de lui succéder et le conseil d’administration m’a élu.

Pouvez-vous rappeler les objectifs et les missions que s’est donnés l’association AIDA ?

Au départ, c’était un soutien au rayonnement de l’Orchestre National du Capitole qui a évolué en soutien à la diffusion de la musique classique en général. Comment diffuser la musique classique et y faire accéder des gens qui n’y sont pas forcément préparés, donc élargir le public. Beaucoup de personnes considèrent que la musique classique n’est pas pour elles et ne songent même pas qu’elle puisse l’être. À AIDA, nous luttons contre cet a priori avec une action orientée vers les entreprises qui connaît un succès énorme. Nous avons à ce jour une petite centaine de sociétés qui adhèrent à l’association. Pas seulement de Toulouse et sa périphérie mais de toute la région sans parler d’entreprises nationales implantées dans notre ville telle que la Caisse des Dépôts pour ne citer qu’elle.

Petit saut dans le temps… vous rejoignez en 2013 la liste de Jean-Luc Moudenc pour les élections municipales de mars 2014. Est-ce la première fois que vous vous engagiez en politique ?

Ah oui, absolument. Je n’ai jamais fait de politique mais j’ai été séduit par l’idée de Jean-Luc Moudenc qui voulait avoir sur sa liste des gens de la société civile, ce que je considérais comme une très bonne initiative. La politique au sens premier et noble du terme, c’est gérer la cité. Bien que n’ayant aucun engagement partisan, l’idée de Jean-Luc Moudenc m’a plu. Lui faisant confiance et m’entendant bien avec lui, adhérant à son projet pour Toulouse, j’ai accepté sa proposition de rejoindre sa liste.

Vous avez dit oui tout de suite ou vous avez pris le temps de réfléchir avant cela ?

J’ai réfléchi un peu tout de même, ne m’attendant pas à une telle proposition. Je me suis demandé si c’était compatible avec mon activité professionnelle mais, étant proche de la fin de celle-ci, c’était le moyen de découvrir autre chose. Rappelez-vous, tout le monde donnait Jean-Luc Moudenc battu. Finalement, je me suis passionné pour la campagne, par les sujets qu’on a traités, les projets qu’on a proposés. J’ai vu aussi comment il y avait eu ce dialogue avec la population, ce qui a contribué à nous faire gagner. Ce dialogue concernait des sujets concrets de la vie des Toulousains, il n’avait rien de politicien. J’ai trouvé ça très intéressant, c’était en phase avec mon approche des choses et avec tout ce que j’avais pu faire durant ma vie professionnelle.

Votre « après-vie » professionnelle, vous l’aviez envisagée précisément avant cet engagement ?

Pas vraiment. L’opportunité qui s’est présentée, avec cet engagement dans l’équipe de campagne puis la majorité municipale de Jean-Luc Moudenc, tombait bien. Ça correspond à ce que j’aime faire, être au service des gens et œuvrer au sein d’une équipe. J’avais déjà eu l’occasion de travailler avec Jean-Luc Moudenc puisqu’il a été président de la SEMVAT. Il y a depuis longtemps une entente et une confiance réciproques entre nous, ce qui est primordial en ce qui me concerne.

Jean-Luc Moudenc est donc élu le 30 mars 2014 et il vous confie le poste d’adjoint délégué à la culture. Est-ce que c’était prévu, vous y attendiez-vous ?

Pas du tout. Je n’avais rien demandé et j’avais dit à Jean-Luc Moudenc de me confier ce qu’il jugerait utile en fonction de mes capacités, de mon expérience et des besoins qu’il avait à gérer dans son équipe. Il m’a proposé tout de suite la culture. Je précise bien que c’était après le résultat des élections. Avant celles-ci, il avait dit à tous les membres de sa liste qu’il n’était pas question de revendiquer de postes et qu’il discuterait avec chacun d’entre nous en cas de victoire, selon nos souhaits et ses besoins. On me voyait évidemment aux transports. D’ailleurs, pendant la campagne, je m’étais plutôt consacré au projet de la 3ème ligne de métro. Pour moi, être nommé aux transports, c’était un peu « rester au boulot »… La culture me permettait de prendre de la distance et c’est un sujet vaste qui me passionne. Quand il m’a proposé d’être son adjoint à la culture, il m’a dit que j’y étais légitime, que c’était un domaine complexe, mais que je saurais nouer des relations avec les acteurs culturels.

En tant que président d’AIDA, vous aviez une légitimité dans le domaine culturel, à laquelle s’ajoutait votre expérience de dirigeant de société et de gestionnaire. Dans un contexte difficile sur le plan économique, c’était sans doute un « plus » à ses yeux.

La situation financière que nous avons trouvée en arrivant, à laquelle nous ne nous attendions pas, nous a confrontés à des problèmes de gestion difficiles. Avoir une expérience de gestionnaire dans un tel contexte, ça sert… Il y a des choix parfois impopulaires, des arbitrages difficiles à faire. Pourtant, il faut défendre la culture et la faire progresser. Même si l’on a des contraintes immédiates, comment fait-on pour dégager de nouvelles ressources pour la culture, comment l’aide-t-on à évoluer ? Toutes les structures économiques, y compris culturelles, sont obligées de se transformer aujourd’hui. Durant ma carrière professionnelle, j’ai travaillé avec des pays européens, avec l’Allemagne, les Pays-Bas, sur les problèmes des pays nordiques, un peu avec l’Asie et les États-Unis et je vois bien que la France a un vrai besoin de transformation, économique et sociale. La culture n’y échappe pas. Heureusement, il y a des marges de manœuvre mais il faut faire évoluer les mentalités. Il se trouve que, professionnellement, j’ai tout le temps eu à gérer des changements. J’essaie d’apporter ce savoir-faire dans le domaine qui m’a été confié en tant qu’élu.

Quand vous avez pris en charge le portefeuille de la culture, quels ont été les premiers dossiers qu’il a fallu traiter ? Il y a eu quelques polémiques, on s’en souvient.

Il y a eu un peu de polémiques sur l’aspect économique, sur les baisses de subventions. Nous sommes face à une difficulté et il faut la gérer avec l’ensemble des acteurs culturels. Il y a des structures qui se sont attelées à cette tâche, en cherchant elles-mêmes de nouvelles ressources, ce à quoi je m’emploie à les aider. D’autres structures ont pris des attitudes plus hostiles, fermées, nous accusant de démolir la culture à Toulouse. Je ne vais pas polémiquer. Je note cependant que nombre d’entre elles ont accepté d’être dans un dialogue constructif et je pense qu’on avance petit à petit, même si ce n’est pas facile. J’ai eu aussi affaire à des projets qu’il fallait arbitrer comme celui de La Machine, ce qu’on appelle maintenant La Piste des Géants. J’ai tout de suite travaillé dessus à la demande du maire pour que nous trouvions des solutions parce qu’il y avait eu des tensions pendant la campagne électorale. J’ai fait une analyse précise, j’ai rencontré François Delarozière (directeur de La Machine) et j’ai proposé à Jean-Luc Moudenc un certain nombre de solutions. Finalement, Jean-Luc Moudenc a arbitré en faveur de La Piste des Géants, un projet fédérateur, complexe mais structuré. J’ai mis en place une vraie gestion de projet, avec des équipes, des délais à respecter, et nous allons y arriver. De même, j’ai eu à traiter rapidement la question du Quai des Savoirs, les travaux de réhabilitation du lieu étant terminés sans qu’il y ait quelque chose de précis derrière. Il y avait une idée mais tout restait à faire. Nous nous y sommes mis avec François Lajuzan, que j’ai recruté quelques mois après mon arrivée et que nous venons de nommer Directeur Général Adjoint à la Culture. Nous avons mené ça ensemble comme un projet, compliqué et difficile parce que très tendu en matière de délais. Nous aurions pu prendre notre temps mais ça voulait dire laisser le bâtiment vide pendant un an et demi, ce qui aurait donné une piètre image et laisser entendre que nous ne savions pas quoi en faire. Nous avons réuni les partenaires du Quai des Savoirs, nous avons réalisé un travail partenarial et nous l’avons fait dans un temps bref. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer mais le lancement a été réussi. Nous avons un bon concept que nous nous attachons à consolider en s’appuyant sur cette réussite. Nous allons l’élargir, ouvrir La Piste des Géants, avec la volonté de fédérer les acteurs de culture scientifique pour faire de Toulouse une grande métropole des savoirs. C’est complètement nouveau, je crois qu’il n’y a pas d’autre ville française qui réunisse l’université, les acteurs de culture scientifique, et l’industrie autour d’un même projet. Même à Paris. Avoir réussi ça à Toulouse, c’est une chance et une force.

Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses de l’offre culturelle à Toulouse ?

Il y a une chose qui m’est fortement apparue dès ma prise de fonction en tant qu’élu, c’est la diversité de l’offre culturelle toulousaine. C’est à la fois une force et une faiblesse. Cette diversité, qui est immense dans tous les domaines, est la démonstration d’une vitalité culturelle, artistique, extraordinaire. Mais cette diversité a plusieurs inconvénients. D’une part le fait qu’on n’identifie pas, à l’extérieur, les forces de Toulouse sur le plan culturel. Ça donne un certain flou d’image, une sorte de dilution. D’autre part, ça a pour conséquence une dispersion des moyens parce qu’il y a beaucoup d’acteurs, de créativité, d’envie, de propositions. Il y a aussi un grand appétit culturel de la part du public toulousain. Toulouse est une ville qui attire énormément les jeunes, avec de nombreux étudiants, des gens cultivés et donc très demandeurs. Ayant fait ce constat d’ensemble, il faut garder cette force et essayer d’atténuer les faiblesses. Ça veut dire entre autres être plus sélectif sur certains projets d’où le fait que nous en avons choisi quelques-uns à lancer et à développer dans les années qui viennent : l’Auditorium pour l’Orchestre du Capitole, le Quai des Savoirs, La Piste des Géants, le classement du centre de Toulouse au patrimoine mondial de l’UNESCO… Si nous voulons les réaliser, il faut les mener dès maintenant. Par exemple le classement à l’UNESCO, c’est un projet à long terme, passionnant, lourd, complexe, qui va nous permettre de mieux valoriser notre patrimoine. Pas seulement le conserver, mais le valoriser, le faire connaître, et d’abord aux Toulousains pour qu’ils se le réapproprient.

Ne manque-t-il pas à Toulouse un grand événement culturel de renommée nationale tel que le Festival d’Avignon, le Printemps de Bourges ou La Folle Journée de Nantes ?

C’est une question fréquemment posée. Sur ce point, si on évoque le Festival d’Avignon ou le Printemps de Bourges, on constate que ce sont des villes qui ont un seul événement sur lequel elles vivent. On peut y ajouter Angoulême avec la bande dessinée ou La Rochelle avec Les Francofolies. C’est l’opposé de Toulouse qui propose des manifestations de qualité dans tous les domaines ou presque. J’ai déjà parlé de l’excellence en matière de musique, de théâtre, de cinéma mais je peux aussi parler de la photographie. Nous nous sommes rendus compte que, contrairement à Arles où il y a un seul rendez-vous annuel lié à la photo, nous en avons plusieurs à Toulouse et donc une difficulté à les valoriser tous. On dit que nous n’avons pas de grands événements mais Piano aux Jacobins est reconnu nationalement et même internationalement puisque c’est un des quatre plus grands festivals de piano d’Europe. Certes, ce n’est pas aussi grand public que Les Francofolies ou le Printemps de Bourges. Le Marathon des Mots est aussi reconnu nationalement. Un festival plus confidentiel comme Toulouse les Orgues est connu mondialement parce qu’unique en son genre. De même le patrimoine de la ville est exceptionnel mais peut-être pas assez valorisé. C’est tout ce travail que nous avons à faire au sein de cette diversité pour mettre en valeur ce qui existe déjà. Un grand événement culturel d’ampleur nationale, ça ne se fait pas en un an ni même en dix. Aujourd’hui, on n’invente pas quelque chose qui sort du chapeau. À nous de faire évoluer les choses, par exemple en coordonnant des événements dispersés mais relevant d’un même domaine. Je reprends l’exemple de la photographie, nous essayons de faire en sorte de coordonner les plannings, la communication, les moyens et de les mutualiser, ce qui permet de faire des économies. Et en ce qui concerne la photo, 100% des acteurs sont d’accord pour ça et tout le monde est gagnant. Nous allons essayer de faire ce travail pour le cinéma dans lequel on retrouve le même processus. Beaucoup de diversité, de nombreux festivals, et un manque de visibilité pour certains. Rien ne nous interdit non plus de faire monter en puissance des événements existants, de les faire évoluer, sachant qu’on peut avoir des succès inattendus. Il y a également des questions de choix de dates pour quelques-uns d’entre eux. C’est un vrai problème. J’ai fait une analyse très précise de l’offre culturelle à Toulouse et j’ai constaté qu’elle est très forte au printemps et à l’automne, quasi nulle en hiver et très faible en été. Partant de là, nous sommes en train de faire là aussi un travail pour qu’il y ait une offre en été pour les Toulousains et les touristes. Nous avons ainsi prolongé l’exposition Sacrée Science jusqu’à fin août au Quai des Savoirs. Il y a une réflexion générale à mener et nous nous y employons.

Revenons à l’homme privé Francis Grass. Vous avez déjà évoqué plusieurs de vos passions mais pour le grand lecteur et le mélomane que vous êtes, quels sont vos écrivains de chevet, vos compositeurs favoris ?

Il m’est difficile de répondre, n’ayant pas vraiment réfléchi à la question. Si je me passionne pour la musique de Bach, j’aime autant celle de Ravel ou de Bartók. Je suis éclectique par nature, j’essaie de m’intéresser à tout et de connaître toutes les musiques. J’ai cité Bartók mais j’admire aussi un compositeur comme Ligeti qui n’est pas le plus connu du grand public. Évidemment l’œuvre de Bach reste énorme, fabuleuse dans sa diversité au point que j’ai du mal à mettre en avant une pièce plus qu’une autre.

Hormis ce qu’on appelle la musique classique, appréciez-vous d’autres genres musicaux ?

Oui, j’aime bien le jazz. Je suis moins connaisseur en musiques actuelles parce que j’essaie de résister aux effets de mode. Mais en tant qu’élu à la culture, je m’oblige à ne pas m’occuper que de ce qui m’intéresse. Je travaille sur le sujet des musiques actuelles parce que ma fonction implique d’embrasser tout le spectre culturel. Dans le domaine théâtral, j’aime le théâtre classique tout en m’intéressant à la création contemporaine. N’oublions pas que le théâtre contemporain d’une époque produit ce qui deviendra des classiques du répertoire. Les pièces de Pinter ou Ionesco en sont de parfaites illustrations. Je trouve donc du temps pour aller voir les créations actuelles et rester ouvert à ce qui se fait aujourd’hui. C’est essentiel.

Il m’a semblé que vous étiez également assez cinéphile…

Je suis toujours allé au cinéma et ce depuis l’adolescence. Par le biais de ciné-clubs d’abord. Je me rappelle qu’à Polytechnique, nous avions un ciné-club qui projetait chaque semaine un film d’auteur. Par la suite, j’ai continué à nourrir cette passion en fréquentant régulièrement les salles obscures.

.

Il y a des cinéastes qui vous intéressent ou vous touchent tout particulièrement ?

Quelques-uns comme Federico Fellini, Bertrand Tavernier, François Truffaut, Woody Allen, Martin Scorsese… Je peux citer également des cinéastes japonais, Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, et bien sûr les réalisateurs de la grande époque du cinéma italien tels que Luchino Visconti ou Francesco Rosi. Là encore, je suis assez éclectique en la matière. Le cinéma est un vaste monde qui a produit une pléthore de merveilleux artistes.

Vous avez beaucoup lu dans votre jeunesse, avez-vous encore le temps de lire ?

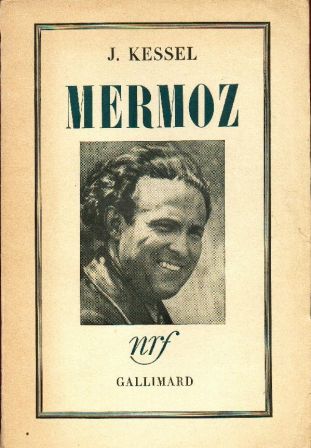

L’adolescence est l’âge de la lecture par excellence et j’ai dévoré énormément de livres durant cette période. Maintenant, je lis surtout lorsque je suis en vacances, le reste du temps étant consacré à des lectures imposées par les obligations professionnelles. Cela étant, on peut aussi mêler obligation professionnelle et plaisir dans ce domaine. Pour le projet Piste des Géants, je me suis remis à Saint-Exupéry que j’avais lu adolescent. Je ne l’ai pas relu de la même manière, je l’ai vraiment redécouvert. Là je suis en train de lire le Mermoz de Joseph Kessel. Ces livres, qui permettent de mieux connaître la vie et la personnalité d’un homme, sont également des moments d’histoire. Je m’intéresse à tous les genres, essai, roman… Plus jeune, j’ai été très marqué par la lecture de Dostoïevski et par Zola, Balzac, Flaubert… tous les grands classiques français. Plus récemment, je me suis attaqué à l’œuvre de Patrick Modiano que je ne connaissais que partiellement et que je trouve très intéressante. Durant mes études et ma carrière professionnelle, pour mon travail, j’ai lu de nombreux livres sur l’économie, la sociologie, des auteurs qui ont été des chercheurs dans ces domaines. Je viens d’ailleurs de commencer Économie du bien commun, le passionnant livre de Jean Tirole. Mais vous vous en doutez, le temps me manque. Il y a tellement à apprendre, à découvrir et à admirer…

L’adolescence est l’âge de la lecture par excellence et j’ai dévoré énormément de livres durant cette période. Maintenant, je lis surtout lorsque je suis en vacances, le reste du temps étant consacré à des lectures imposées par les obligations professionnelles. Cela étant, on peut aussi mêler obligation professionnelle et plaisir dans ce domaine. Pour le projet Piste des Géants, je me suis remis à Saint-Exupéry que j’avais lu adolescent. Je ne l’ai pas relu de la même manière, je l’ai vraiment redécouvert. Là je suis en train de lire le Mermoz de Joseph Kessel. Ces livres, qui permettent de mieux connaître la vie et la personnalité d’un homme, sont également des moments d’histoire. Je m’intéresse à tous les genres, essai, roman… Plus jeune, j’ai été très marqué par la lecture de Dostoïevski et par Zola, Balzac, Flaubert… tous les grands classiques français. Plus récemment, je me suis attaqué à l’œuvre de Patrick Modiano que je ne connaissais que partiellement et que je trouve très intéressante. Durant mes études et ma carrière professionnelle, pour mon travail, j’ai lu de nombreux livres sur l’économie, la sociologie, des auteurs qui ont été des chercheurs dans ces domaines. Je viens d’ailleurs de commencer Économie du bien commun, le passionnant livre de Jean Tirole. Mais vous vous en doutez, le temps me manque. Il y a tellement à apprendre, à découvrir et à admirer…

metro @ Maxime Lafage