« Il déchaîne le fracas, non pour déranger ou détruire ses adversaires, mais pour le plaisir de s’abîmer dans l’invective comme on s’abîme dans l’ivresse. » Pol Vandromme à propos du capitaine Haddock dans Le monde de Tintin.

Tonnerre de plomb ! Tout le monde vous dira que c’est ce fou de rock-critic américain, le génial Lester Bangs, qui a introduit le terme « heavy metal » dans l’histoire de la musique ou qu’on trouve l’expression dès 1968 dans la rude chanson de Steppenwolf Born to be wild : « Heavy metal thunder ». Douze ans plus tard, ces bougres de Saxon en ont fait aussi le titre d’un album désormais classique. S’il s’agissait ici de refaire l’histoire, il faudrait mettre une K7 des Yardbirds (scène mémorable dans le Blow Up d’Antonioni), une bande des Beatles (Helter Skelter), une cire de rock garage et les Sonics. Bien des transformations et transmutations ont atteint le genre (le blues qui disparaît comme influence et matière première) et l’ont démultiplié en un faisceau de styles affublés de préfixes précis mais vaguement ridicules, de boogie à speed, de death à prog, de thrash à sludge, voire de glam à grunge…

Longtemps, cependant, dans les cours de collège, il n’exista que le hard rock. Les deux mots étaient simples et directs, immédiatement compréhensibles mais, comme le genre a éclaté en quantité de sous-titres, rubriques, tribus, clans, cloques, cloaques et tiroirs, ça ne veut plus rien dire ou plutôt, n’importe quoi.

En tout cas, il n’y a pas plus de cuir sans clous que de fumée sans feu dans ce milieu où il est bien difficile de retrouver sa piste dans la bouse et les flammes, sans parler de la dégaine des acteurs du genre, des fans d’abord, calquée sur celle des cadors et super-héros qui rugissent et tronçonnent sur scène, ce cocasse assemblage de panoplies de garagistes et de frusques SM, de crinières peroxydées et de toupets de mouton, ces moustaches et ces douilles, rictus, moule-boules, boots à semelles plus ou moins épaisses et compensées, et grandes dents de loup (ou de lapin). Quand un manque de dignité et la passion de la vitesse leur fait échanger les Fender et Gibson contre les affreuses guitares fuselées de marque Jackson ou basses noires à tête de mort, amplis Marshall volume à 11, l’attirail et l’attitude deviennent vraiment outranciers et stupido si on veut (voir le film Spinal Tap), mais tout ça reste émouvant, traverse les générations et devrait être étudié avec sérieux et compétence. Si on y pense, les rudes œuvres sonores des musiciens de heavy metal valent bien les lamentables plaintes chevrotantes de Lou Reed, les bâclages des Stooges et des Pistols, les mochetés compliquées du progressif, tout ce que vantent les intellos à longueur de temps, moi y compris. Elles n’ont qu’un but, noble et pas si facile à atteindre (si on excepte les aventures hasardeuses détaillées ci-après) : divertir et tourner les sangs, comme un coup de rollercoaster, une pinte de Kro au Jack, un film d’assaut de Carpenter ou un western sanguinolent de Peckinpah. Pas de grand message humaniste, humanitaire (on préfère Uma Thurman) ou antiraciste, pas de politique ou dans une forme si naïve ou grossière que ça devient comme un tract de la CGT ; des masques ricanants, des marionnettes écorchées et griffues, des postures de mauvais garçons, de motards et de moutards, de voyous de banlieue avant le rap, jambes arquées, menton en avant, bave aux lèvres, frappe et double frappe au plexus, basse ronflante ou comme une cisaille, guitares façon mitraillettes et bosse suggestive au pantalon collant, particulièrement au moment de la grande ballade amoureuse, vachement sirupeuse, du slow létal et autres pièges à filles qui font crac-boum-hue.

Ma propre carrière de fan de rock avait plutôt mal commencé et longtemps ne décolla pas ; je n’achetais à 11 ans, au Mammouth de Gramont (ancêtre de l’actuel Auchan), que des disques de BO de western. À l’adolescence, quand les filles autour de moi écoutaient Karen Cheryl ou Francis Cabrel, je coulais des jours heureux avec une obsession exclusive pour le Chicago Blues (ce qui ne facilite certes pas les rencontres) avant de passer mon temps, le casque sur les oreilles, avec Miles Davis, les Stones, Steely Dan, Doobie brothers et Springsteen. Il y eut quelques signes douteux toutefois : l’écoute en boucle mais dans le secret de la chambre, de certains 33T de Led Zeppelin, Journey et AC/DC, les albums de Lynyrd Skynyrd et Rory Gallagher, évidemment Hendrix (le lien entre toutes les parties) et son fabuleux disciple Robin Trower (avec son bassiste et chanteur écossais James Dewar).

Me vint une terrible fringale des disques d’acier fondu comme le Reactor de Neil Young avec son groupe Crazy Horse (vus au Palais des Sports vers 1988), puis les sinistres appâts, non de Franck mais de la vague grunge, qui doivent beaucoup au Loner précédemment cité et à Black Sabbath (influences mélangées à celles de Husker Dü, Fugazi et du Krautrock). J’avais un peu honte parce que, comme nous sommes quelques-uns à l’avoir pensé ou écrit, les cris suraigus ou les hurlements sans frein de Robert Plant (chanteur de Led Zep) sont effrayants mais beaucoup moins que les affirmations machistes, dangereuses et proférées avec une sérénité et une solennité de dieu d’airain, parfois un déchirement qui file le frisson, de n’importe quel chanteur de blues du genre de Muddy Waters, Otis Rush ou Magic Sam. D’un côté, des ados défoncés et encore à demi-puceaux, accoutrés comme des hippies (« bande de pédales émaciées, pleurnichards », selon les termes de Bangs qui n’y allait pas par quatre chemins), de l’autre des hommes faits (défoncés, oui, aussi). D’ailleurs, Plant a laissé tomber depuis plusieurs années les poses et les cris pour mêler ses ballades pleines de mystère, presque susurrées, à des rythmes maghrébins du meilleur effet, comme on peut encore l’entendre sur son dernier album (Lullaby and… The Ceaseless Road)

Tout à coup, après l’âge de quarante-cinq ans, quand on n’arrive pas à déterminer ou décider en se regardant dans la glace de la salle de bains ou en explorant le marais tiède de ses pensées, si on est jeune ou vieux, je me mis sérieusement au vacarme et trouvais un exutoire à diverses haines et frustrations en préférant charger des disques de metal de tout calibre plutôt que décharger des pétoires sur la foule qui n’est pas toujours innocente.

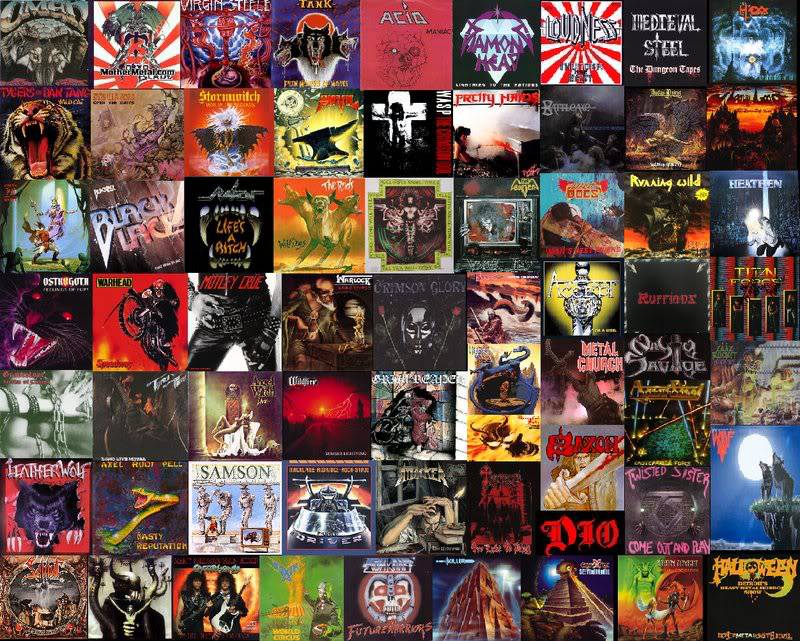

Motley Crüe ! Aerosmith ! Vierge de Fer ! Metallica ! Pourpre Profond ! Alice Cooper (son guitariste fétiche Dick Wagner, de la famille de Richard, oui, qui ferraille aussi dans le Rock’n’Roll Animal de Lou Reed, vient de mourir) ! Van Halen ! Et même Queen et Kiss ! Jusqu’à Manowar et Salem ! C’est là un sac de force et de farce, d’affreux jojos dépravés et ricanant comme des hyènes ou des sorciers, de falstaffs sanguinaires et menaçants, de féroces primitifs au mauvais goût et à l’immaturité assumés, de clowns grotesques, lubriques et nerveux qui provoquent des gloussements gênés dans les premiers rangs des ados pressés contre la scène (et qui viennent de lire et relire d’une main la pochette chaudement illustrée du dernier disque), de gladiateurs braillards au glaive brûlant comme celui du chevalier nécromancien Elric (inventé et animé par Moorcock), de « gars qui ont de la gueule » et « l’amour des périls » comme dans le Journal du voleur de Jean Genet, de risibles bâtards aux lois de fer qui dévalent sur le cul les pentes des volcans en éruption, de fauves sévèrement burnés, se trimbalant en armure, et de hurleurs nus aux veines du cou saillantes, émargeant chez les X-Men, de prophètes maudits et teigneux qui vous houspillent méchamment pour vous réveiller ; un univers extrême, putassier et parfois drôle de secte, de sexe, de comics, de riffs, de rots, de muscles et de tapis pectoraux, de flingues et de diesel, de messes noires et mauves, de colifichets et breloques qui tintent avec les gongs sinistres de moines envoûtés dans des light-shows assez puissants pour vous brûler la peau et la rétine ; de jeu, de mythes et de rôles à la Mad Max, de Game of Thrones avant l’heure, de parties où la tête de Satan sert de balle et et le troufignon d’un loup-garou de cible, de colossaux déluges d’électricité, de saturations et de fuzz acouphéniques, de décibels hors-la-loi. Ces mecs, pourtant, ne paraissent pas vraiment alternatifs, ils sont en général assez vieille école, soupe au lait comme de vieux Auvergnats et souvent bien réacs, attachés à leurs mœurs de soiffards, de pétomanes et de baiseurs compulsifs (gourmandes groupies ; il y a une chanson de Scorpions qui s’appelle Another Piece of Meat, « encore un bout de viande », mais je ne suis pas certain du sujet, possiblement le végétarisme), à leurs déguisements et à leurs masques qui, de toute façon, depuis le temps, leur collent à la peau. Tout ça pour jouer ! Il n’y a pas d’âge pour jouer…

Regardez Uli Jon (Ulrich) Roth : après le départ du prodigieux Michael Schenker pour UFO au début de l’histoire de Scorpions, il a pris le groupe par la queue et a passionné les foules avec son jeu, son chant, ses morceaux (et ses frusques) hérités de Jimi Hendrix. Quand il a quitté la division au dard noir de Hanovre, il a dirigé un trio de hard expérimental du nom de Electric Sun pour, selon le spécialiste Philippe Blanchet, « une quête austère en dehors des modes et du temps », un album« contrasté et sinueux » (Earthquake), un autre « insolite » (Fine Wind), un troisième « contre nature » (Beyond the Astral Skies). En effet, ce Roth-là, avec ses arpèges dingues, la fluidité effarante de ses traits, ses coups de médiators impossibles (Ed Van Halen passe pour un excellent disciple), sa spiritualité nébuleuse et ses compositions alambiquées, a été de ces musiciens ambitieux qui ont couru après le violon et mêlé le classique au métal, une tambouille qui reste trop souvent sur l’estomac comme un kebab acheté au coin de la rue. On nous annonce sa venue au Bikini le 4 novembre pour « The 40th Anniversary Scorpions revisited Tour 2014 ». Toutefois, n’attendez pas les arthropodes ; ils préparent une tournée et un album pour 2015, les 50 ans de leur immense succès international (dû aussi à leur habileté à cuisiner des loukoums sans doute imparables comme Wind Of Change), et ils rempliraient dix fois la salle de Ramonville ! En revanche, Uli tient toujours le manche de sa Sky Guitar, la légendaire Mighty Wing à sept cordes et à la touche creusée, à l’endroit. Pour lui piquer des plans, les apprentis se masseront au pied de la scène, leur smartphone brandi comme un sceptre de tocard.

Dans cet univers, donc, un machisme bon teint fait la loi mais de l’époustouflante Pat Benatar (en justaucorps, bon sang!), du gang L7 et de la petite sœur claviériste des frères Schenker (les fines lames des sempiternels Scorpions), aux récents efforts de la diva du groupe de Leeds, les Black Moth (catégorie « doom »), voire à la chanteuse Joplinienne des Blues Pills, la gent féminine apporte sa contribution au hard rock de façon magistrale et avec toute la violence requise. On connaît la chanson de Renaud sur l’âme des femmes (Maggie), en référence à celle de Thatcher.

Bon, je me permets de fourrer dans ce sac de brutes pour kids la très digne tribu des stoners qui hante les déserts californiens et occupe des camps de caravanes assemblés autour de feux géants et de torches qui brûlent toute la nuit tandis que les musiciens plaquent de sombres accords sur des cordes descendues de un ou deux tons, que les batteurs cherchent à unir leur pulsation à celle des étoiles dans le ciel et du pouls ralenti des fumeurs ou des buveurs ici-bas, et que les chanteurs raclent leur gorge sur d’étranges mélodies et mélopées tournoyantes et presque agréables : Queens of The Stone Age ! Et avant ça : Kyuss ! Mais nous ne sommes pas prêts de voir débarquer ces groupes dans nos contrées : trop chers, trop brûlants, pas assez festifs, voyageurs ou je ne sais quoi.

Apprécier le métal à bientôt cinquante ans en prononçant sérieusement des «Stupre ou Amour !», « Panzers sur l’Europe ! » et autres « Barbares à l’abordage ! » n’est pas impossible, sauf pour les fils. Observez-les, ces pauvres gamins, navrés pour la plupart qu’on ait tenu à les accompagner à un concert des thrashers agressivement teutons Accept (oui, encore des Allemands) dans des oripeaux de hardeux d’une autre époque, jeans clairs trop serrés aux fesses et cuir sans manches, queue de canard sur la nuque, même si les musiciens eux-mêmes sont de sacrés vétérans (Nouvel album plein d’hymnes poilus, de speed enragé, d’halloweeneries et de double kick, taureau fumant sur la pochette rouge : Blind Rage et concert au Bikini le 14 octobre, vidéo ci-dessus) ; à celui de Saxon en bermuda à la mode fusion des années 90, mollets ronds et poilus dehors, ça ne fait rien, fiston, le hard c’est bon pour la circulation sanguine et il faut aérer l’entrejambe ! Bon, j’en ai vu en costume de banquier.

Saxon, d’abord appelés Son Of A Bitch, c’est le nord de l’Angleterre des Seventies qui, à la suite de Judas Priest mais toujours derrière Iron Maiden et Def Leppard, ne se résout pas à tomber dans le pur punk et garde sa foi dans les riffs vrais et gras, le chant juste et féroce, l’invective contrôlée et, bien sûr, ce qui est commun à toute cette engeance et n’est pas près de passer de mode, quoi qu’on en pense : le solo de six-cordes virtuose, un brin de mélodie dans la furia chevelue, le talent à l’état brut, un truc tout à la fois sportif et artistique au plus haut point, euh, masculin et féminin. Je pense d’ailleurs à un autre Saxon, prénommé Sky et leader des Seeds, qui disait ne vouloir jamais abandonner sa belle crinière de peur, comme Samson, de perdre sa force. Saxon, en tout cas, peste toujours, les genoux cagneux, aboie comme un dogue ou un morse et râle debout comme si le réservoir de la moto était rempli de plomb fondu, avec deux membres originaux, les éminents Biff et Quinnine, après presque 40 ans de flibusterie, depuis la signature chez Carrère (maison de disques française de Sheila !) et même avant, jusqu’aux albums de ces derniers mois, Sacrifice et Unplugged And Strung Up ! (Concert le 26 novembre au Bikini avec, en première partie, les Américains chevelus et FM de Skid Row, ouille, ce son à la Bon Jovi et Def Leppard, rescapés des années 90 et, eux aussi, revitalisés par des hordes de fans loyaux, pareillement permanentés)

Les fans de hard à Toulouse sont légion et bien organisés, même si l’association des Souffleurs de Tête, qui m’avait fait découvrir les scandinaves Pain Of Salvation en 2012, se déclare « en sommeil ». Les groupes jouent dans des salles réservées à leur cause et suent comme des bêtes dans des danses proprement tribales mais blanches. Les grands Sidilarsen font une belle carrière et produisent des disques impressionnants, ici à Toulouse ou dans la région ; ils seront au Metronum le 8 novembre (http://www.sidilarsen.fr/).

Les jeunes se démènent pour faire venir leurs idoles et bienfaiteurs et c’est peut-être à eux, ainsi qu’à des infiltrés parmi les organisateurs qui ont pignon sur rue, que nous devons la venue de ces groupes européens qui maintiennent la flamme du hard rock le plus dur : les Kreator et leur thrash made in Essen le 1er décembre, les Bataves d’Epica et leur métal symphonique le 3 et les Suédois de Sabaton, chroniqueurs des guerres de l’histoire, un cours passionnant à suivre avec toutes les précautions d’usage car c’est assourdissant, le 11. Au passage, puisqu’on n’a pas le choix, on attrape la date de Machine Head en novembre, le 12 ; leur « groove metal » a sans doute marqué l’histoire du genre mais ça fout les jetons (comme Sepultura) tellement c’est guttural et martial.

Pour creuser le sujet, faisons confiance aux vieux ; voir l’étonnante collection de posts de l’érudit toulousain Lionel Alias, alias Bill Tcherno, sur son compte Facebook

Pour en finir avec la violence et les ravages, les hymnes houblonnés, les refrains idiots et les martèlements de fûts, tambours et caisses dans tous les sens, et parce que tout à coup j’en ai assez d’écouter le pourtant délicieux « Ne lui fais pas confiance, à cette gonzesse » de Scorpions et, sur le dernier album de Slayer, des titres comme « Névrose rouge », « Jouer avec des poupées » ou « La Beauté dans l’Ordre », je signale la parution récente d’albums américains monstrueux et fins à la fois, ceux de Mastodon et Rival Sons, aux attaques toutefois très différentes.

Et je m’en vais me coucher avec ce jeune musicien de country à l’ancienne, loin des sirops d’aujourd’hui produits comme du R’n’B, qui pourrait presque faire penser à Gram Parsons, ce diable de Daniel Romano, dont vous trouverez les vidéos et l’album partout.

Greg Lamazères