« Form springs spontaneously from the needs of the space that builds its dwelling like an animal in its shell. Just like this animal, I am also an architect of the void. » Eduardo Chillida – 1981 – ( la forme surgit spontanément des besoins de l’espace servant à construire l’habitat comme l’animal dans sa coquille. Comme cet animal, je suis aussi un architecte du vide.)

Et, curieusement, le sous-sol du musée n’a jamais paru aussi densément occupé. Non pas uniquement par la densité, le poids de certaines œuvres, mais par ce qu’elles dégagent, chacune, dans une fort belle scénographie d’ensemble. Voilà une grande figure de l’art contemporain s’appropriant littéralement un espace permettant de rassembler plus de soixante œuvres de tout support (sculptures, découpages, collages, dessins, gravures, livres,…). L’exposition Eduardo Chillida. La gravidad insistente est en ces murs du 5 avril au 26 août 2018.

L’exposition est présentée fort judicieusement, en parallèle à Gravité zéro. Une exploration artistique de l’espace, en collaboration avec l’Observatoire de l’Espace du CNES. Elle-même s’organise thématiquement afin de mettre l’accent sur le rapport du sculpteur à l’espace et à la gravité de la matière. Les quatre éléments sont bien présents, l’eau, le feu, l’air, la terre. Chillida ne déclarait-il pas à propos d’une de ses créations, Locmariaquer IV : « I used weight in his sculpture in order to rebel against Newton. » Locmariaquer est ni plus ni moins qu’une commune française réputée pour ses mégalithes. L’“expo“ est conçue avec le soutien exceptionnel de la Fundacion Eduardo Chillida-Belzunce. Et le soutien aussi des Laboratoires Fabre. Elle souligne enfin comment l’artiste espagnol a su, des années 1950 au début des années 2000, renouveler de manière inédite l’art de la sculpture tout en permettant d’approfondir le caractère résolument expérimental de son œuvre.

« Je n’ai jamais cherché la beauté. Mais quand on fait les choses comme il faut les faire, la beauté peut leur arriver.» Le constat est imparable. La beauté jaillit de chaque œuvre. La diversité et la quantité d’œuvres présentées, nous permettent sans difficultés aucunes de constater que cet artiste, à la formation d’architecte, excelle dans tout ce qu’il touche : dessin, gravure, sculpture, œuvres de formats divers, monumentale comme de quelques centimètres, de quelques grammes à plusieurs centaines de kilos, le travail du fer, comme de l’acier, ou du bois, de la pierre, de l’albâtre ou de la terre chamottée. « Construire, c’est créer dans l’espace. C’est en cela que consiste la sculpture et, en règle générale, la sculpture est à la fois sculpture et architecture ».

Annabelle Ténèze Directrice du Musée, Valentin Rodriguez, Directeur des collections et du Patrimoine, et Luis Chillida

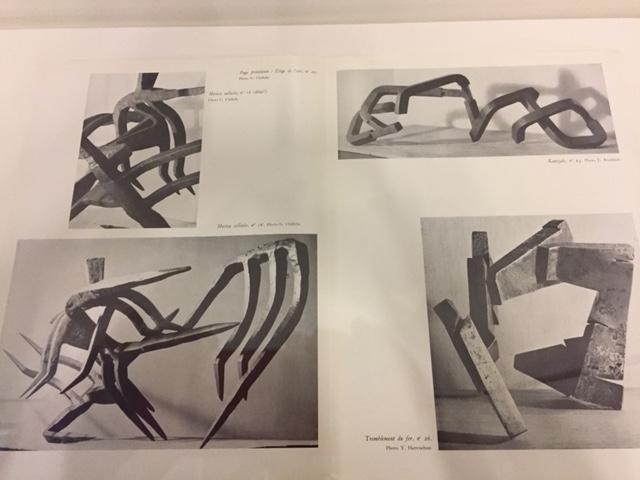

Une recherche du travail de matériaux qui semblent être rétifs au départ à toute agression, mais qu’il n’aura de cesse que de plier à sa propre énergie, de se mesurer à la force d’inertie de ces matériaux bruts. Par exemple, le fer, Chillida l’utilise pour le plier, presque le déployer dans le vide, défiant la gravité. Dans ce travail du fer, il rejoint Picasso, Julio Gonzales, (voir expo passée aux Abattoirs), Angel Ferrant Il produit alors des œuvres qui sont les symboles d’une sculpture forte, physique, possédant chacune une dynamique qui lui est propre, ne se réfère à aucun modèle et qui, comme il le dit lui-même, «travaille avec les limites».

Jusqu’à la fin de sa vie, a-t-on pu lire, il a cherché “ses mains de demain “ contre la facilité “des mains d’hier“ pour reprendre une formule de jeunesse : « J’ai les mains d’hier, il me manque celles de demain ». On connaît l’obsession de Chillida pour la main : « Ce n’est pas une question de figuration. C’est une articulation d’une extraordinaire richesse, (…) un lieu d’étude, une banque de formes, qu’on a toujours à portée et qu’on peut toujours questionner». Déjà, à Madrid, depuis ses débuts, Chillida s’était forcé à dessiner de la main gauche, autant pour contrer sa dextérité trop grande que pour explorer toutes les ressources de son outil suprême. A Paris, en 1948, installé au Pavillon espagnol de la Cité Universitaire, il découvre le milieu de l’art d’après-guerre, le travail de Brancusi et de l’Américain Ellsworth Kelly, avec qui il montre son travail dès 1950 dans une exposition de groupe, «Les Mains éblouies» à la Galerie Maeght.

« Toute sa vie, il aura été fidèle à cette affirmation : « À partir, de l’espace, avec son frère le temps, sous la gravité insistante, sentant la matière comme un espace plus lent , je m’interroge avec étonnement sur ce que j’ignore. »

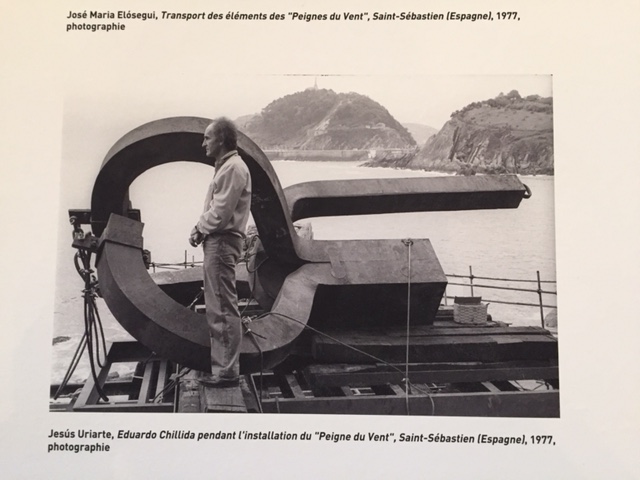

Mais comment ne pas évoquer cette obsession chez l’artiste de se confronter à la puissance des éléments, avec la sculpture à tous vents, même s’il s’agit d’un contexte urbain, comme le siège de l’Unesco à Paris. Il crée aussi, pour Saint-Sébastien en 1977, après plus de vingt ans de gestation, les impensables El Peine del viento, les Peignes du vent. Leur installation fut un véritable défi. À l’extrémité de la baie de la Concha, tout au bout de la Plage d’Ondarreta, trois grandes pièces de plus de neuf tonnes chacune en acier sont ancrées dans les rochers de la côte, dressant fièrement leur silhouette, fouettées par les assauts de la mer Cantabrique. Les deux premières représentent le présent, la troisième, la plus éloignée de la terre ferme et pointant vers le ciel, illustre le monde inconnu. À ras du sol, des cheminées d’air et d’eau forment ce que certains appellent l’orgue de Chillida : l’eau des vagues filtrée par l’orgue jaillit à l’extérieur en produisant divers geysers et une multitude de sons différents, rythmés par les va-et-vient capricieux de la mer.

Son Eloge de l’horizon, sur la colline de Santa Catalina à Gijon, joue de même, à l’échelle du site, le rôle d’une «porte sur l’espace».

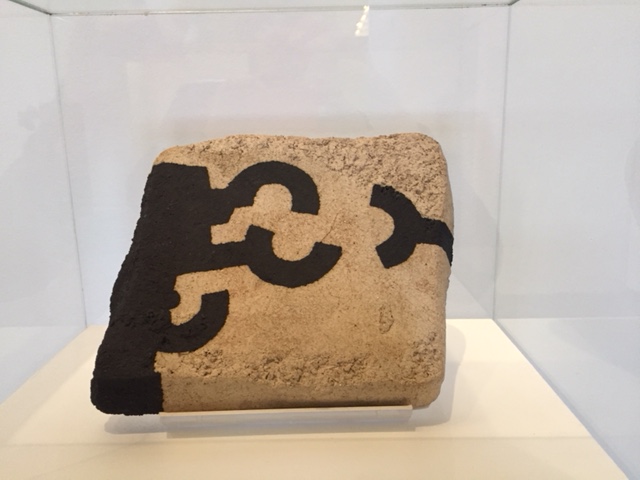

On le sait grand amateur de musique de Bach et de la philosophie de Heidegger ; il apprécie aussi la poésie. Pas étonnant que la musique des notes et les sons des mots semblent résonner dans les vibrations des matériaux, comme si le sculpteur savait rendre sensible la vérité d’un propos qui lui est cher : « Le dialogue avec les formes est plus important que les formes elles-mêmes. » C’est ainsi qu’on a pu lire : « Chillida, c’est la poésie faite forme et matière, le bouleversement d’échelle et l’inversion des lois physiques. Cet équilibre inconnu crée l’émotion, comme ces Peignes du vent en acier patiné posés face à la mer à San Sebastian en 1976, griffes oubliées par un géant de la mythologie (on voit ici la maquette, sublime miniature de 1974). Pas besoin d’en savoir trop pour ressentir cette liberté qui transforme tout. Le fer forgé du paysan en Musique des sphères ou en Esprit des oiseaux. L’acier d’une hache en Enclume de rêves (1954). Le bois en pierre. La pierre en air. La terre chamottée en pierre, et l’oxyde de cuivre en peinture noire au mat velouté (série des Lurra, belle comme de l’archéologie maya). L’albâtre, prisonnier du désert d’Aragon, en piège à lumière. Le plus simple papier en sculpture monumentale qui se joue de la pesanteur (splendide série de Gravitation). »

“Le sculpteur devenu forgeron“, dixit Gaston Bachelard, ne dit-il pas encore :

« Quand j’attaque une œuvre, je travaille dans une liberté totale. On ne peut créer une œuvre que si l’on se sent vraiment libre dès le début, sans idée préconçue. Je n’essaie pas de concevoir une forme prédéfinie, je n’ai pas en tête de projet final. Ce qui est étrange pourtant, c’est que sans savoir comment sera la forme, je la connais. J’en connais l’arôme. D’ailleurs, si je n’ai pas cette “préconnaissance“, je travaille dans le vide. Car il faut une attache pour construire une démarche vraiment solide, il faut avoir lancé le filet sur lequel on pourra tirer ensuite. »

Difficile avec une expo pareille de ne pas évoquer ce lieu que l’artiste a souhaité, un musée avec ses œuvres, à la portée de tous, et que chacun pourra toucher, oui, un musée dans lequel on pourra toucher, caresser une œuvre. Il est sûr que les matériaux s’y prêtent plus facilement que dans un musée traditionnel. (+ d’infos, ici)

Michel Grialou

les Abattoirs

Eduardo Chillida

La gravedad insistente

du 6 avril au 26 août 2018