J’étais placé en face d’elle, en hauteur. Pendant tout le concert je n’ai donc vu que son visage, et les mouvements de son corps. J’ai passé la soirée avec Martha.

Hier soir 24 avril, à la Halle aux Grains, dans le cadre de la saison des grands interprètes, Martha Argerich et Stephen Kovacevich interprétaient des pièces de Debussy et de Rachmaninoff pour deux pianos. Si j’avais fermé les yeux pendant tout le concert, j’aurai pu me croire dans mon salon en train d’écouter leurs disques. Mais voilà. J’étais face à Martha.

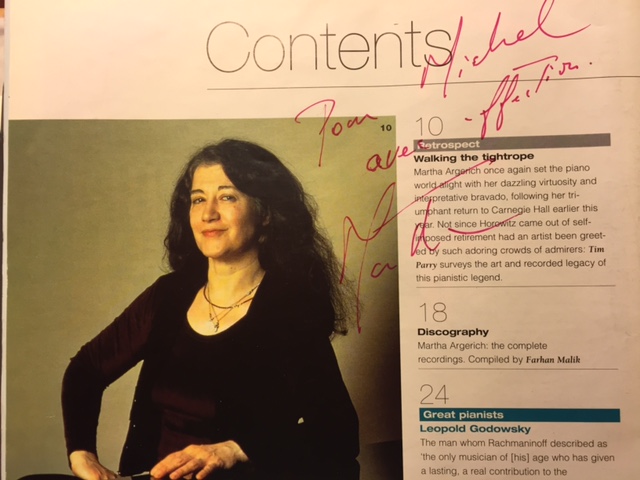

Le contraste d’attitude entre les deux pianistes est extraordinaire. Stephen Kovacevich, vêtu d’une sorte de blouse de coiffeur noire, est littéralement soudé à sa partition. Tendu, parfois crispé, concentré à l’extrême, il fronce les sourcils en permanence. Son jeu se ressent de cette tension, avec des arpèges parfois à la limite de la fluidité qu’ils exigent. Quant à Martha Argerich, elle est dans sa cuisine. Ou dans son salon. Enfin, chez elle. Elle nous invite chez elle. Pas l’ombre d’un sourire, mais une détente, un naturel, une aisance, qui laissent pantois. Les partitions sont pourtant redoutables, les sommets de l’art pour deux pianos. A aucun moment elle ne semble gênée, ou particulièrement tendue. Tout à l’air si simple ! Dans cette musique parfois épouvantablement virtuose, elle chante, c’est toujours un feu d’artifice, même dans les nuances les plus subtiles. Les lignes des mélodies qu’elle tient ont un je ne sais quoi de plus contrasté, moins linéaire, qui font ressortir un esprit libre et souverain. Ses bras, ses épaules, son bassin, tout son corps est de la partie. Quand elle abat sa main dans un accord magistral, le geste vient du fond de son être et provoque un son plein et puissant.

Bien sûr les deux pianistes vont passer la soirée à se jeter des coups d’œil, à s’attendre, à se regarder partir, à être ensemble. A se dévisser le cou pour cela, d’ailleurs. Quand deux pianos sont seuls sur scènes, ils sont le plus souvent face à face. Hier ils ont fait le choix étonnant d’être côte à côte, pour une plus grande intimité peut-être. Jusque dans dernier rappel, où ils ont rapproché leurs sièges pour un quatre mains.

Deux mots du programme ? Simple et équilibré ? Une pièce de Debussy que l’on entend rarement, Lindaraja. Une transcription du prélude à l’après-midi d’un faune qui fait ressortir les hardiesses harmoniques plus sûrement qu’à l’orchestre. Et sans flute périlleuse. Les trois pièces d’« En blanc et noir », magnifiques. Et dans les monstrueuses Danses Symphoniques de Rachmaninoff, on se laisse complètement piéger par une musique d’une imagination débridée. Trois rappels : la danse de la fée dragée de Casse-Noisette, magnifique miniature tintinnabulante. Un Ravel ensuite, ou Albeniz (je corrigerai !). Et pour finir une valse de Brahms. Il y en avait pour tous les goûts.

Les deux complices n’en sont pas à leur premier concert ensemble, on leur imagine un répertoire gigantesque à deux. Ils cultivent aussi un art de se faire attendre (plusieurs minutes, lumières éteintes, avant qu’il n’apparaissent) et un art de sortir : main dans la main, d’un pas marmoréen où l’âge n’est pas la seule excuse. Une sorte de tendresse qui s’invite dans le concert.

Enfin réalisons une fois de plus la chance que nous avons. Coup sur coup, en l’espace de quelques semaines, Argerich, Kovacevich, Freire, Angelich et Capuçon ? Vous réalisez un peu ? Allez, un coup de chapeau aux Grands Interprètes. Ne boudons pas notre plaisir d’être à Toulouse.

Thibault d’Hauthuille

Les Grands Interprètes http://www.grandsinterpretes.com/concerts/martha-argerich-stephen-kovacevich/