Lou Reed, de son vrai nom Lewis Allan Reed, créateur de Walk On The Wild Side, Dirty Boulevard et autres Sweet Jane, pour ne citer que les chansons les plus connues, est mort il y a un an, le 27 octobre 2013. Pour un type qui s’est appliqué longtemps à s’autodétruire et à le raconter (Bottoming out), dépasser 70 ans est une sorte d’exploit. Lurid est un mot anglais qui signifie macabre, scabreux ou sensationnel. Je me proposais de rédiger quelque chose de grand pour saluer à nouveau la mémoire de ce créateur féroce et fragile qui n’était pas toujours le personnage de ses chansons, quand on m’a annoncé la publication du premier album d’un étonnant duo d’ici, appelé Facteur Zèbre – des artistes inspirés, eux aussi, mais dont les initiales renvoient curieusement à Frank Zappa. Je cherche encore comment relier les deux événements.

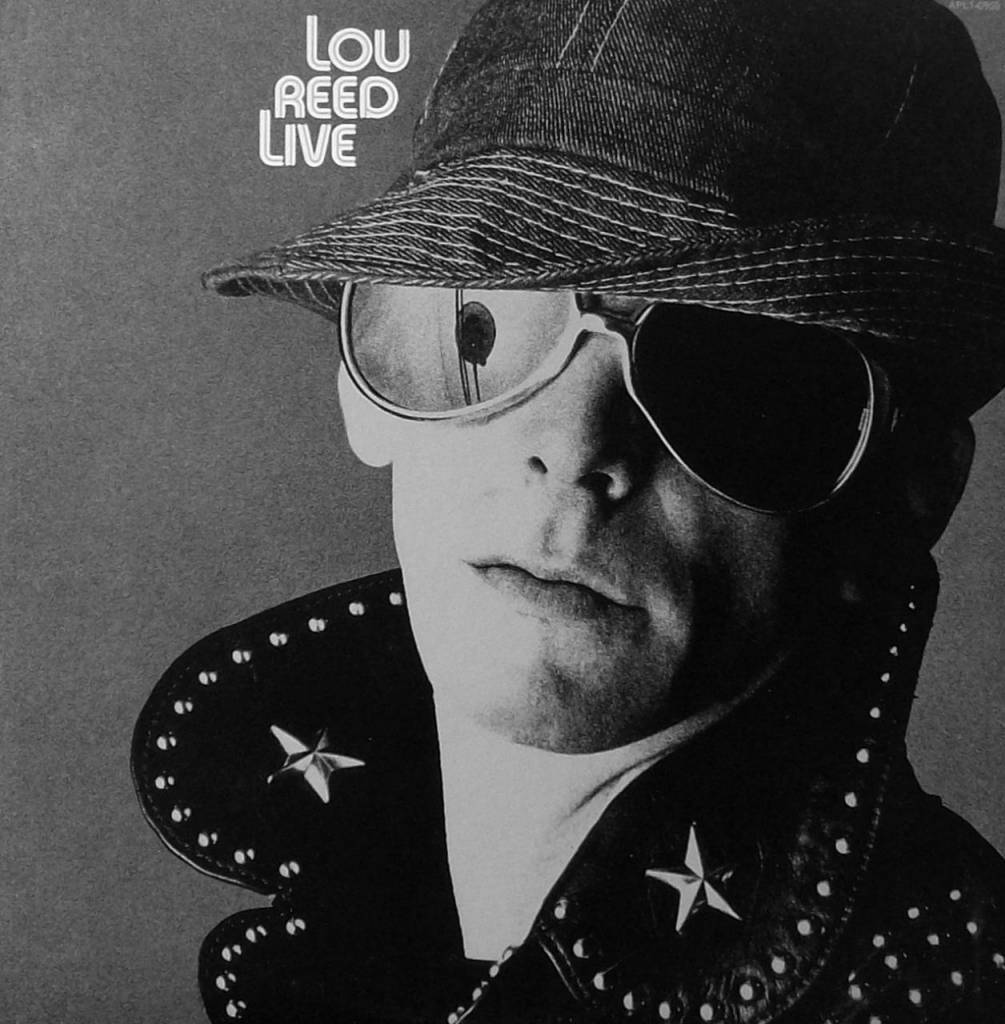

Dans un précédent jet d’encre pour ce blog, intitulé « Une saison du hard », je me suis permis de décrire un certain nombre de glands (nuts en anglais, comme dingos), leurs accoutrements, leurs mœurs et leurs éclairs aveuglants qui zèbrent le ciel du rock d’une musique appelée Heavy metal. Dans la liste des précurseurs ou des premiers engagés, j’ai sans doute omis Lou Reed. Avec ou sans le Velvet Underground, il a posé des jalons ou accompagné la prise de la pastille dans nos oreilles, les plus évidents étant les assauts de larsen dans White Light White Heat (mêlés à des boucles héritées de la musique répétitive et « minimaliste » américaine) et l’album live Rock’n’roll Animal dans lequel ferraillent les guitaristes Hunter et Wagner (la suite Lou Reed Live est du même tonneau). Lou Reed a longtemps renié le son de ce disque, qu’il jugeait concession à la mode. Plus tard, il a néanmoins continué à faire du boucan (sans parler du sidérant montage bruitiste Metal Machine Music), par exemple à l’ouverture de Set The Twilight Reeling, en 1996, avec un titre grognon comme Egg Cream, ou même lors d’une cérémonie du Rock’n’Roll Hall Of Fame en hommage au Velvet Underground et à son autre guitariste Sterling Morrison, épaulé par le groupe Soul Asylum. Enfin, il s’est mis à dos et ses fans et ceux de Metallica en enregistrant avec ces monstres du speed hurlant et de la ballade en acier l’album Lulu, encore un personnage errant dans les rues mouillées, sur des trottoirs louches.

Je ne voulais pas vous refaire le coup (Mon enquête sur Peter Gabriel à Toulouse) et continuer à dérouler les souvenirs de concerts des gens de ma génération mais comment s’en empêcher ? Quand on a plongé dans la fournaise de la salle de la piscine (aujourd’hui nommée Jean Mermoz) et supporté deux heures durant les fumées vertes du cannabis (autre époque) pour adorer Fela ; quand on a vu Allen Ginsberg pérorer à l’invitation de l’arpenteur Serge Pey dans un amphi de la fac du Mirail, le poète beat de la bande à Kerouac donnant la parole à l’une de ses amies qui a tout à coup déclamé ce rapide haïku : « Meat, skin, bones !» (Viande, peau, os), eh bien il est difficile de résister et on radote comme un ancien combattant parce qu’aujourd’hui, tout est bien fade, zut.

Pour ne rien arranger, je viens de dévorer la vaste étude de Bruno Blum sur l’ « Electric Dandy » en laissant la voix chaude de Lou Reed m’envahir (les chansons Tatters et Perfect Day) et je suis tout excité.

Ainsi, Lou Reed, dans toute sa carrière, a donné un seul concert dans notre ville, et c’était au Palais des Sports le 25 avril 1996, à l’époque de l’album précédemment cité, sous boîtier violet. La tournée s’appelait Hooky Wooky et l’étape toulousaine semble avoir échappé à plus d’un archiviste, si bien je ne l’ai retrouvé nulle part mentionnée, ni sur Setlist.com, ni dans le monstrueux répertoire de Loureed.es, sinon dans ma propre collection de tickets.

Bon, j’y étais, comme disait l’autre. Et il était loin le temps des démences psychotropes, de l’alcoolisme qui crame, des clopes à la chaîne. Lou Reed nous prévint qu’il était strictement interdit de fumer et qu’à la moindre volute, il quittait la scène. Cela jeta un froid. Tout le monde était assis. Lou Reed fut impérial et un peu désagréable, ce qui est tout lui. Bougon et tatillon. Il était en cuir et T.Shirt noir, à contre-jour de phares bleus. À peu près le même que dans le film Brooklyn Boogie. Le journaliste Eric Dahan, envoyé spécial de Libé, écrit que « Sweet Jane est joué «ligne claire», aussi Velvet que le look et le cheveu vaguement afro. Il sourit sur New York City Man et Dirty Boulevard rugissant des amplis Soldano et des Surf Box et aussitôt le décor est campé, urbain mais chaleureux ».

L’émotion saisit le cube de béton et fit chavirer la foule, sauf quelques esprits chagrins horripilés par le jeu de basse fretless, rond et coulant de Fernando Saunders, si c’est bien lui. Moins d’un tiers de chansons d’avant 1984. Tant pis pour les amateurs de déviance et de culte souterrain. L’ancien pédé (pour employer ce vocable infamant pourtant utilisé par ce Lou-là et Jean Genet avant lui) ne s’intéressait qu’à ses sorties à moto (japonaise) et à ses sons de guitare (C’était un technicien maniaque, toujours à l’affût du dernier cri, au service de la clarté du propos, de sa poésie, et un magnifique guitariste rythmique dont les commentaires sur la grandeur des accompagnateurs de musique noire et ses propres rêves où il se voyait jouer derrière Charlie Haden, Miles Davis ou J.J.Cale, sont éloquents). Certains ne jurent que par les albums à partir de New York, ce qui n’est pas stupide – une sorte de renaissance. Bon, parfois prétentieuse ou à la production aujourd’hui datée, d’accord. Je possède un très beau pressage vinyle des années 80 de Transformer mais j’écoute avec profit de larges plages de The Blue Mask, New Sensations, Mistrial et Legendary Hearts, sans parler des tardifs Ecstasy ou Magic and Loss, et puis des enregistrements live du genre de Animal Serenade, et vous devriez en faire autant.

De ce concert d’il y a vingt ans, je me souviens d’orages d’acier produits par la guitare, de quelques accords secs, d’une vive clarté, d’arrangements cool, de chants variés et joueurs de rôles, grondements et falsettos ; d’avoir été agacé aussi : à certains moments, cette présence manquait tout de même de générosité ou de chaleur. Enfin, il y eut des citations de Chuck Berry (Carol) et de l’éternel Route 66. Pour ne pas oublier que le rock’n’roll, cette forme d’art parfois brut et en mouvement, qui provoque tant d’émotions différentes et essentielles (« Hang on to your emotions », marmonnait notre transformiste), c’est ce qui nous permet de garder les pieds sur terre, qu’on soit jeune ou vieux. Lou Reed avait été marqué à jamais par les déclarations des résistants tchèques qui, autour de Vaclav Havel, avaient tenu bon en se remémorant ses chansons, en se répétant qu’on pouvait bien mourir pour la musique, le rock, ce symbole de liberté – chère liberté.

Trois jours après le concert de Toulouse, le 28 avril 96, l’animal et son groupe sont au Zénith de Paris. Voici la liste des morceaux ; comme elle varie peu voire pas du tout dans toute la tournée à ce moment-là, j’imagine que ce sont les chansons entendues au PdS, parmi les meilleures de sa dernière période :

Sweet Jane (The Velvet Underground song)

NYC Man

Dirty Blvd.

New Sensations

The Proposition

Set the Twilight Reeling

Doin’ the Things That We Want To

Hang On to Your Emotions

I Love You Suzanne

Video Violence

Trade In

Egg Cream

Strawman

Riptide

Hooky Wooky

I’m Waiting for the Man (The Velvet Underground song)

Vicious

Pale Blue Eyes (The Velvet Underground song)

Walk on the Wild Side

Satellite of Love

On retrouve la trace de Lou Reed le 18 juin 1999, à Cahors. C’est l’inauguration du IXe Printemps de Cahors, ce festival des arts qui, une fois installé à Toulouse, deviendra Printemps de septembre puis FIAT. Lou Reed est l’invité d’honneur. Le Lou Reed photographe, tel qu’il se définit volontiers lui-même depuis plusieurs années. Marie-Thérèse Perrin a fait accrocher ses images sur les murs du musée Henri-Martin, surtout du noir et blanc et des visions de rapaces.

L’homme en noir, double lunettes sur le nez, déclare sobrement que la photo a toujours fait partie de sa vie et que les rapaces le fascinent: « J’adore leurs yeux, leurs plumes et qu’ils soient sauvages comme moi. C’est vrai en revanche qu’ils ne sont pas particulièrement aimables. » Il énonce une banalité : « une photo vaut mille mots » et, devant son autoportrait, une évidence : « Je suis un sujet fascinant. »

J’ai cherché dans tous les programmes des concerts et spectacles à venir dans nos parages mais n’est rien de trouvé de particulièrement Loureedien. À un moment, la figure et le corps d’Iggy Pop ou de Jim Morrison semblaient très en vogue chez les nouveaux chorégraphes et autres gens de scène toulousains – pas souvent une bonne idée. Le Velvet Underground a enfanté des générations de musiciens à la mine sombre et pleins de bleus et de trous mais Lou Reed solo, certainement moins. Après Street Hassle (et son morceau de bravoure éponyme, long et violent poème de la rue sur une boucle de violoncelles, superbe solo de guitare et la voix de Springsteen, venu en voisin et en copain), Lou Reed a cherché à se reconstruire. Un buveur d’eau claire qui pratique le Tai Chi deux heures par jour et passe le reste de son temps à essayer de démontrer qu’il est un grand poète et un musicien novateur, s’en remettant toujours à la mémoire de son mentor Andy Warhol mais refoulant durement ses années dope & mecs, c’est sans doute moins excitant et facile de prime abord que le blitzkrieg des Ramones. C’est surtout plus adulte et le rock est souvent considéré seulement comme un aller simple vers l’enfance ou un blocage dans l’adolescence, ce qui n’est plus en réalité que l’une de ses facettes – cf. Bruce Springsteen.

Pendant ce temps, un duo toulousain qui s’est appelé longtemps Duo Facteurcheval et pratique depuis plusieurs années un mélange noisy mais pacifique de poésie des mots et des sons, poste sur Internet le teaser de son premier album, puis un clip de l’un des titres. C’est sidérant. Il y a là-dedans des riffs violents et hypnotiques, une voix et la langue du poète, des choses qui s’insinuent ou vous giflent, de la matière douce comme la peau de Françoise Dorléac et des hurlements pour défaire la barbarie, ou plus simplement la médiocrité ambiante. Ce qui les différencie de pères comme Lou Reed, c’est que d’abord ils sont vivants, entre deux âges mais frais, téméraires et joueurs comme au premier jour ; ensuite, ils sont pleins d’humour, ont fait beaucoup d’enfants et aiment la pizza.

Pas plus que Lou Reed ou sa dernière compagne la très créative Laurie Anderson, ils ne sont intermittents du spectacle ; ils travaillent dans la journée (l’un est poète et éditeur, l’autre bosse à la SNCF) et pratiquent leur art le reste du temps, au risque de mettre en péril leur vie de famille ou sociale. À grand sacrifice, œuvre majeure, disait je ne sais plus quel moine. Toutefois, si Eric Ségovia (guitariste au nom parfaitement classique, pourtant émule de Marc Ribot) et Pierre Soletti (Batteur puissant et bouche d’ombre, éditeur d’objets-livres étonnants) devaient succomber aux sirènes de la subvention d’État pour accomplir leur devoir, je ne leur en voudrais pas. Qu’ils me laissent simplement leur répéter que ni Transformer ni les œuvres complètes de Bukowski ou René Char ne doivent quoi que ce soit à une caisse d’allocations.

Je ne peux pas en dire plus, je l’avoue, n’ayant pas encore écouté le disque in extenso et comme il faut. Surtout, non content d’avoir assisté à quelques performances-concerts des désormais Facteur Zèbre, et en être sorti monté sur des ressorts après un moment d’hébétude, je suis monté sur scène avec eux à quelques reprises, pour respirer un peu fortement dans mes harmonicas et dire des textes (de Cendrars par exemple) dans des endroits aussi différents que la place centrale de Saint-Félix Lauragais ou le théâtre du Grand Rond. Dans le teaser de l’album, je crains aussi d’être l’un des acteurs principaux de leur cacophonie salutaire. Ils m’avaient invité à pousser un ut ou deux sur une paire de titres et l’après-midi proprement méphistophélique que j’ai passé au studio CDM de l’expert Marc Dubézy restera à jamais gravé dans ma mémoire.

Nous connaissons un très bel album presque Springsteenien et toujours très new-yorkais de Lou Reed qui s’appelle Rock’n’Roll Heart. Sur ce disque, nous pensons à Pierre avec la chanson Banging On My Drum et à Eric avec You Wear it so Well (barbe, T.shirt, bedaine). Je salue mes deux camarades avec Claim to Fame ou… Temporary Thing.

Greg Lamazères