Lors de l’avant-première de « Une Promesse » au Cinéma ABC, le dernier film de Patrice Leconte, celui-ci a bien voulu répondre aux questions de la presse, dans les locaux de la Librairie Privat. Le livre de Stefan Zweig « Un voyage dans le passé », dont le film est l’adaptation, était à sa portée. « Je vais lire la 4 de couverture comme ça je pourrai résumer mon film ! Ça cause de quoi c’te affaire ? ». Une discussion très agréable, drôle et malicieuse, pour parler de son film et de son travail en général. Le film est toujours à l’affiche : si vous aimez les histoires d’amour romantique, allez-y !

Lors de l’avant-première de « Une Promesse » au Cinéma ABC, le dernier film de Patrice Leconte, celui-ci a bien voulu répondre aux questions de la presse, dans les locaux de la Librairie Privat. Le livre de Stefan Zweig « Un voyage dans le passé », dont le film est l’adaptation, était à sa portée. « Je vais lire la 4 de couverture comme ça je pourrai résumer mon film ! Ça cause de quoi c’te affaire ? ». Une discussion très agréable, drôle et malicieuse, pour parler de son film et de son travail en général. Le film est toujours à l’affiche : si vous aimez les histoires d’amour romantique, allez-y !

**

Pourquoi avoir choisi d’adapter « Un voyage dans le passé » ? et de l’avoir fait en langue anglaise ?

On n’adapte pas un roman si on n’y trouve pas un échos personnel. C’est Jérôme Tonnerre, avec qui j’ai adapté le texte, qui me l’a fait découvrir. J’ai adoré ces personnages, cet amour impossible qui devient envisageable… On a tous été, ou on est encore, très amoureux de quelqu’un que l’on retrouve après plusieurs années. Est-on autant chaviré ? Le cœur monte et descend-t-il à tout berzingue comme avant ? On a tous vécu ça : est-ce que le désir amoureux résiste au temps ? C’est une histoire qui m’a vraiment emporté. Il n’ y a rien de plus troublant que le désir amoureux, et Zweig en parle sublimement.

On imagine mal, ou pas du tout, ce film en langue française, avec des acteurs français. Ce serait très bizarre, car cette histoire est très ancrée dans l’Allemagne de 1912. Au tout début du projet, j’avais pensé tourner en allemand, en Allemagne et avec des acteurs allemands, afin d’être le plus fidèle possible à l’époque et aux lieux, et à Zweig lui-même. Mais je ne parle pas un mot d’allemand et la production m’a fait comprendre que c’était surréaliste. Les deux producteurs de Fidélité m’ont dit de tourner en anglais. Je me suis dit que ça allait être chic car j’allais enfin pouvoir travailler avec des acteurs anglais que j’aime tellement quand ils sont dans les films des autres.

Comment avez-vous adapté cette nouvelle ?

On a changé la construction-même : dans le livre, on est d’emblée dans le train qui les emporte dans cette petite ville qu’ils ont autrefois fréquentée, pour qu’elle puisse enfin tenir sa promesse, tout se déroule comme un immense flash-back. C’est réellement « un voyage dans le passé ». Cette tournure convient merveilleusement à la nouvelle de Zweig. Nous avons très vite abandonné cette construction-là, car cela me gênait qu’on visualise dès la première scène les personnages six ans après. Le film se déroule d’une manière chronologique. Nous n’avons changé que les six dernières secondes car chez Zweig, c’est d’un pessimiste total.

Euh non, vous avez changé autre chose : dans le roman, avant que Friedrich parte au Mexique, ils s’embrassent…

Ah bon ?

Mais oui ! Dans les deux cas, c’est une promesse de baiser, mais dans votre film, c’est le nom commun, et dans le livre, c’est l’autre sens, puisqu’ils s’embrassent les dix jours avant son départ.

Jean-Claude Carrière nous avait fait un cours quand j’étais étudiant en cinéma, et nous avait dit : « quand on fait l’adaptation d’un livre, on le lit une fois, deux, trois fois, dix fois, puis après on le referme, on le met sous le lit, et on ne le réouvre plus jamais. ». J’ai fait pareil, car je me suis souvenu des conseils de ce vieux sage, qui n’était pas vieux à l’époque.

Je ne me souvenais pas qu’ils s’embrassaient… Je trouvais sans doute plus fort, puisque je savais quelle fin je donnerai au film, qu’il y ait à peine un effleurement. C’est toujours un peu troublant de jouer au jeu des 7 erreurs en comparant le livre et le film : si 10 cinéastes adaptent le même livre, on aura 10 films différents. Quand on est lecteur, quelque soit le livre, on est déjà adaptateur : les images suscitées par le livre nous trottent un peu en tête, on a déjà l’embryon d’un film. On cherche, consciemment ou pas, à ce que les images du livre adapté se superposent aux images qu’on s’est faites soi-même. Par exemple, dans le livre, quand Friedrich part au Mexique, on voit toute sa vie là-bas. Cette partie-là m’a vraiment encombré, et pas du tout pour une histoire de budget. A partir du moment où il quitte l’Allemagne, je trouvais plus sensible et plus fort sans doute d’être uniquement avec Charlotte, et lui disparaît. On l’entend, avec les lettres, mais on ne le voit pas. Il est confisqué à cette femme amoureuse, qui ne peut se contenter que de ses lettres et du souvenir éventuel de sa voix. Et au moins, lorsqu’il revient, c’est pour nous, comme pour Lotte, une vraie redécouverte de cet homme-là.

Ce changement de point de vue s’est décidé assez tôt dans l’écriture du scénario ?

Oui. Avant d’écrire la scène 1, on réfléchit à comment on veut dire les choses. On était très contents d’avoir trouvé cette idée, assez simple, de faire changer le point de vue en cours de route. On arrive à se satisfaire de chose sans doute dérisoire, mais cela ne l’est pas. Pour mon goût, tout film repose vraiment sur un point de vue, celui du cinéaste, c’est entendu, mais d’être avec un personnage. C’est Friedrich qui nous amène dans cette maison. A mon sens, faire connaissance de Charlotte avant que lui-même ne la découvre dans l’escalier aurait été un peu absurde.

Quant aux caractères des personnages, ils sont tels que les avait définis Zweig. Le personnage du mari est le plus formidable. Il sait qu’il n’est pas en bonne santé, que sa femme est plus jeune que lui. Quand il propose à Friedrich de devenir son secrétaire particulier et de venir vivre avec eux, ce n’est pas du tout un jeu pervers, c’est plus noble que cela. C’est comme un cadeau à sa femme pour lui parfumer un peu la vie. Quand il voit que tout cela dépasse la ligne, il interrompt ce qu’il pourrait se passer d’irréparable, en envoyant Friedrich au Mexique. Nous avons gardé les mêmes enjeux émotionnels. On a rajouté des scènes : dans le livre, elle ne fait pas de piano, ni de puzzle. A l’arrivée, il faut que ça ressemble à Zweig et à moi.

Pour retranscrire l’univers de Zweig, à quoi vous êtes-vous attaché ?

A la chose essentielle à laquelle je m’attache tout le temps follement : la lumière. Avant le tournage, avec mon chef opérateur et le décorateur, on regarde les lieux et on se pose la question, qui pour moi est essentielle : « d’où vient la lumière ? ». Tant qu’on n’y a pas répondu intelligemment, je ne suis pas content. Cela veut dire que pour le bureau d’Hoffmeister, on décide qu’elle viendra de derrière, un peu à contre-jour, qu’ici on va fermer les rideaux, que là elle va arriver sur le côté. J’adore installer la lumière à l’intérieur du plan. On se pose cette question-là avec davantage de sensibilité quand on fait « Une Promesse » que quand on fait « Les Bronzés font du ski », je suis d’accord. Mais ici, comme pour « La Fille sur le pont » ou « Ridicule », c’est la question basique qui sert à créer.

Après la lumière, on dit « quelle est la couleur ? ». Je voulais que la maison soit un peu sombre. On a donc retapissé entièrement celle où l’on a tourné, qui était très claire. J’avais l’idée que la seule vraie lumière de cette maison-là serait Mme Hoffmeister. Quand on décide des trucs comme ça, hâtivement, ce sont des bonnes directions pour l’ambiance et l’allure du film.

Le choix du casting ?

J’ai fait certains films où le casting même inspirait l’histoire, comme ce fut le cas pour « l’Homme du train », « La Fille sur le pont » ou encore « Les Grands Ducs ». Mais j’ai écrit d’autres films librement, sans penser à des acteurs, et celui-là à plus forte raison, puisque nous l’avons écrit en français. Il a été traduit après.

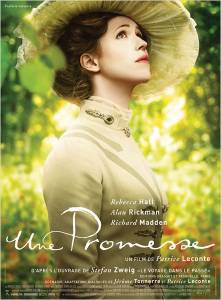

J’ai eu recours à une casting director géniale, Suzy Figgis. En France, je travaille sans leur aide, car je connais suffisamment les acteurs et actrices. Mais là, il fallait qu’on me souffle des idées, ce qu’elle a fait, avec un point de vue très pertinent sur les rôles. Rebecca Hall, je la connaissais par dans « Vicky Cristina Barcelona » de Woody Allen, mais spontanément, je n’aurais pas penser à elle. Pareil pour Alan Rickman.

J’avais absolument besoin de casting director pour trouver Friedrich parce que je ne connais pas du tout les jeunes acteurs anglais de 30 ans. On a fait des essais filmés avec 4 d’entre eux, chaque fois avec Rebecca. Quand j’ai rencontré Rebecca, je n’ai pas pensé « je crois qu’elle porte bien la toilette », mais « elle est humainement le personnage » et ça a marché. Elle avait déjà fait du théâtre, des rôles en costume pour la BBC et la voir après le coiffage-maquillage-habillage était un contraste saisissant. Il y a aussi la toute jeune Shannon Tarbet qui joue la lingère. Elle sera là dans 10 ans, je vous le garantis ! Elle n’a que quatre scènes, elle est formidable, d’une intensité magnifique. Pour la dernière, où elle est à la portière avec Friedrich, et qu’elle dit « il y a un couple maintenant, ils attendent un bébé », je la filmais, j’avais les larmes aux yeux, elle m’a cueilli.

Travailler avec des acteurs anglais a-t-il changé quelque chose ?

J’ai travaillé avec eux tous exactement de la même manière qu’avec les acteurs français sur mes précédents films, sauf qu’on parlait anglais entre nous et Richard Madden, malgré son accent écossais à la con. Il répétait doucement, et je ne comprenais pas un mot. Cette langue devrait être interdite ! Mon premier assistant, Eliot Mathews, anglais d’origine et qui est plus bilingue que quiconque, ne comprenait pas non plus. J’exagère à peine.

Un film se fait avec une confiance réciproque. Les acteurs ne sont pas des marionnettes. Ils amènent leur sensibilité. Je n’aime pas discuter pendant des heures et des heures comme un professeur avec des élèves, pour expliquer aux acteurs la scène. Les acteurs sont des personnes intelligentes, j’allais dire surtout les acteurs anglais, mais pas qu’eux. J’insiste sur le fait qu’ils soient anglais et pas américains : leur manière de travailler est étourdissante de qualités. On parle des scènes quand on les met en place le matin mais si le scénario est écrit de manière claire et évidente, ils savent aussi bien que moi. On peut les diriger un peu, infléchir, rythmer différemment. C’est une petite alchimie quotidienne de chaque instant, mais ce n’est jamais dirigiste. Cela ne m’est pas arrivé souvent sur mes précédents films, mais quand un acteur ne veut pas faire ce que vous avez en tête, c’est très dur de l’amener là où vous voulez.

Vous n’aviez jamais dirigé ces acteurs : cela a-t-il modifié votre approche ?

C’est vrai que sur pratiquement tous mes films, il y a toujours un mélange d’anciens et de nouveaux comédiens. Cela ne m’a finalement pas dérangé, cela m’a même plu de ne pas pouvoir m’appuyer sur des habitudes que j’aurais pu prendre avec tel ou tel comédien.

Pour ce tournage, c’est cependant la première fois que j’écris, tourne, et que le film sort sans que je sache ce que je ferai après. Depuis 40 ans que je fais ce métier, j’ai toujours fait un film en ayant en tête le suivant, et même parfois celui encore d’après. C’est une espèce de fuite en avant permanente, qui est entièrement de ma faute, je me mets seul dans cette situation. Pour une fois, j’ai tourné sereinement, sans savoir ce que j’allais faire après. Cela m’a apaisé.

Le film s’est tourné en Belgique. Avez-vous changé votre équipe de tournage ?

L’équipe était entièrement francophone, moitié belge, moitié française. On a toujours des a priori… d’une crétinerie, je me maudis… Une équipe de gens motivés, disponibles, vaillants, talentueux. Des merveilles ! Je retravaillerai avec certains sur mes prochains films avec certains, en France.

Un mot sur les costumes pour un film d’époque ?

Il ne faut pas que la reconstitution envahisse. Il faut veiller à ce que ça reste très vivant et que ça ressemble à un musée. Chaque jour de tournage commence par une mise en place, comme au théâtre. L’équipe est là, dans un coin et on travaille avec les acteurs. Comme c’était le matin, les acteurs répétaient les scènes comme ils étaient habillés, en jeans baskets. C’était intéressant car on ne pouvait pas se laisser envahir par la jolie robe, et on se rendait compte si la scène marchait ou pas. C’est la première fois que je travaille avec Pascaline Chavanne, qui a eu un César cette année pour ses costumes pour « Renoir ». C’est une femme charmante qui a une très bonne équipe. Elle a du goût pour le détail, sans que ça devienne obsessionnel. Les femmes en 1912 en Allemagne, sont fermées jusqu’au cou et aux poignets. On ne voyait jamais la nuque, les épaules. On a pris des libertés avec des dentelles et des transparences, pour qu’il y ait un petit peu de peau. Quand Friedrich va ramasser le morceau de puzzle sous la table, j’étais enquiquiné : j’aurais adoré qu’elle ait les chevilles nues, qu’il puisse caresser la peau. Mais cela aurait une grosse erreur vestimentaire.

Avez-vous donné des consignes particulières pour la musique ? Elle est très belle.

Je suis d’accord. Je laisse toujours dans un petit coin des envies disparates, parmi lesquelles celles de travailler avec certains acteurs, ou musiciens, dès que l’occasion se présentera. Il ne faut jamais se forcer, mais quand ça arrive, c’est parfait. Je me suis dit qu’ « Une Promesse » serait parfait pour Gabriel xx, dont j’adore le travail. Je ne le connaissais pas du tout personnellement. J’ai parlé avec lui, comme je le fais toujours, longtemps avant de tourner le film, pour qu’il lise le scénario, pour que je lui raconte les images qui me trottent en tête, et qu’il commence à composer des thèmes, ce qu’il a fait d’ailleurs. J’aime beaucoup sa musique sur le film. Il a su être lyrique sans mièvrerie, c’est-à-dire aller dans le sens du sentiment, sans jamais l’affadir, en restant rigoureux et digne en tout cas. Jamais la musique ne tartine du miel. Je n’aurais pas supporté ça et lui non plus.

Une part du film s’est-elle décidée au montage ?

Oui. Il y a des choses qui tombent au montage, pas énormément, mais il y a des scènes que j’ai tournées et dont on s’est rendu compte qu’elles ne servaient pas les émotions du film. Il y a eu quelques scènes inutiles, un peu redondantes, mais on s’en rend compte après coup. Sur ce film, je n’ai pas souvenir qu’on ait réorganisé le Légo. C’est passionnant, j’adore ça, reconstruire les choses, pas parce qu’elles vont mal, mais parce qu’on trouve mieux.

Vous avez encore coupé les cheveux à une actrice….

Je suis un cinéaste capillaire ! Chacun ses obsessions et ses fantasmes. Moi-même, quand j’ai eu cette idée-là, ça m’a fait rire. Cette femme veuve est abandonnée comme une éponge au bord d’un évier qui se dessèche… et elle reçoit ce coup de fil qui la bouleverse car Friedrich revient. Sa renaissance, pour moi, correspondait de manière physique et visible à une séance de coupe de cheveux. Un repoudrage dans sa salle de bain, ce n’était pas bien. Les cheveux, c’est une démarche.

Votre filmographie est on ne peut plus éclectique.

J’ai besoin de cette diversité. Si le prochain film était une adaptation de Zweig, cela ne me conviendrait pas du tout. Je ne veux pas creuser le même sillon, il faut que je me change les idées, que je m’aère. J’ai toujours envie du contraire.

Vos futurs projets ?

Au cinéma, j’ai le projet de faire une comédie, mais c’est en train de se décider là, je ne peux pas vous en parler. On tournera en juin.

Il y a 2 mois, j’avais commencé à écrire un quatrième roman. Ca avançait bien, j’étais heureux… et puis là-dessus est tombé, ce qui était prévisible, la préparation de la sortie « Une Promesse ». Je l’ai donc mis en sommeil, et je le reprendrai cet été.

Je fais une mise en scène pour le théâtre à la rentrée. Et j’ai écrit une pièce que je monte en janvier. Oh ben il chôme pas l’garçon !