José Mari Goenaga, co-scénariste et co-réalisateur de « Une vie secrète » – photo non libre de droit

On connaissait le film L’Enterré vivant de Roger Corman (d’après Edgar Allan Poe) où Guy Carrell a une peur obsessionnelle d’être enterré vivant. Dans Une vie secrète (La Trinchera infinita), Higinio (Antonio de la Torre) choisit volontairement de vivre emmuré dans sa maison avec sa femme Rosa (Belén Poga), pendant 33 années. Fiction ? Non, la réalité pour les Espagnols dès 1936 afin d’échapper aux Franquistes, et qui ont été surnommés « los topos » (les taupes) (voir le rappel du contexte historique en toute fin d’article). On retrouve le trio de cinéastes basques Aitor Arregi, Jon Garaño et José Mari Goenaga (80 jours, Loreak, Handia), mais pour la première fois, les trois sont ici réalisateurs. Porté par Antonio de la Torre qui montre une nouvelle fois son immense talent, Une vie secrète est un brillant huis clos de 2 h 27, d’une grande inventivité, qui interroge la force des convictions, l’engagement, la place de chef de famille, la virilité, et surtout la peur. José Mari Goenaga, aussi coscénariste avec Luiso Berdejo, était l’un des invités de Cinespaña en octobre 2020, l’occasion de lui demander de me parler de la création du film, qui ressort en salles ce 19 mai 2021.

Au moment de l’écriture du scénario, quelles étaient les lignes directrices à suivre et les objectifs que vous aviez en tête ?

Nous sommes deux scénaristes. La première version du scénario a été écrite par Luiso Berdejo. Nous avons proposé à Luiso d’écrire cette histoire avec, dès le début, des directives claires :

– d’un côté, nous voulions surtout que le film commence au début de l’enfermement et se termine quand cet homme en sort. C’est-à-dire qu’il couvre la totalité de l’enfermement d’une personne, soit une période de 33 ans.

– et d’un autre côté, le défi qui nous stimulait avec cette histoire était de faire le film entièrement du point de vue d’Higinio. Dès le début, nous avions prévu de raconter cet enfermement sans abandonner à aucun moment « le captif ». Voir comment nous allions pouvoir raconter l’évolution, d’un côté de ce personnage, mais aussi de l’extérieur, de l’entourage à travers cet enfermement nous intéressait. Le défi était de voir comment, pas seulement ce village, mais l’Espagne, voire même l’Europe se transformaient, mais à travers des petits trous : ce que te laissait voir la fenêtre, ce que tu entendais à la radio ou que tu pouvais lire dans un journal.

C’était basiquement nos deux directives.

L’idée aussi de parler de quelque chose de plus universel qui nous unit : la peur. L’objectif principal était au fond de faire une allégorie de la peur, mais sans oublier le témoignage de ce qui est réellement arrivé à de nombreuses personnes dans l’Espagne franquiste : l’histoire des « topos ».

Toujours au moment de l’écriture, y avait-il des choses que vous souhaitiez éviter ?

Quand tu commences à réfléchir un peu à cette histoire, la première chose à laquelle tu penses est que le projet va être un thriller dans lequel un homme est enfermé pour s’échapper de quelque chose de dangereux situé dehors. Mais tu te rends rapidement compte que l’existence de ces « taupes » ne se passait pas réellement ainsi. Au début, il y avait un danger très clair à l’extérieur, mais après, l’enfermement s’étendant sur de nombreuses années, cette tension ne pouvait pas se maintenir à un tel niveau. Ça n’avait pas de sens, et en plus, ça aurait été très répétitif. Nous avons alors cherché à voir plus à l’intérieur de ces personnages, d’avoir plutôt une réflexion sur les mécanismes de la peur depuis une autre perspective : une peur qui s’intériorise et se transforme en quelque chose de beaucoup plus psychologique, plutôt qu’une simple histoire de survie.

Retranscrire à l’écran le sentiment qu’en réalité il se passe 33 ans était un des principaux défis au moment d’écrire le scénario. Nous ne voulions pas non plus tomber dans un récit excessivement fluide avec trop de montages musicaux où tu vois que le temps passe. On préférait davantage avec Luiso ouvrir des fenêtres dans le temps et dans la vie de ce couple. Jouer avec les ellipses était très important pour nous. Et, dans ce sens, est très vite apparue l’idée des cartons pour indiquer les chapitres qui mentionnent la définition de mots. L’idée était de mettre le spectateur dans une attitude active face à ce qu’il est en train de voir, de l’obliger à se replacer à chaque saut dans le temps : certains cartons anticipent ce qu’il va voir ; à d’autres moments, c’est plutôt une réflexion sur ce qu’il vient de voir ; une autre fois, c’est une ironie, une blague.

À quel moment avez-vous choisi le titre original ?

Le titre espagnol La Trinchera infinita (La tranchée infinie) était une proposition de Luiso, le scénariste. Il l’a proposé presque dès le début. Les titres de nos films sont d’habitude provisoires et on les change au dernier moment. Mais dans ce cas, nous avons eu des doutes au début parce qu’il nous semblait excessivement littéraire et métaphorique. Pour nous, au finale, La Trinchera infinita signifie d’un côté la tranchée que construit notre personnage, évidemment une tranchée figurée. Une métaphore qui correspond au voyage que fait le protagoniste, à la vie de ce personnage qui reste retranchée sur une longue période. Mais nous croyons aussi que le titre évoque un concept plus général : le film parle aussi finalement du fait que les conflits ne se terminent pas. Pour certains, la guerre s’est terminée en 1939 ; pour d’autres comme Higinio en 1969 ; et il y a des gens qui continuent encore cette bataille. Le film se termine d’ailleurs sur un plan où on abandonne un peu la position d’Higinio pour se mettre dans la maison du voisin. C’est une manière de dire que normalement dans les conflits, lorsque quelqu’un fait un pas en avant, un autre fait un pas en arrière. Cette scène finale est une invitation à réfléchir sur ce qu’il s’est passé en Espagne à l’arrivée de la démocratie. Tout à coup, il semblait qu’il n’y avait plus de Franquistes, c’est-à-dire qu’à ce moment-là, des personnes se sont cachées, même de manière figurée et pas de manière littérale, et ces personnes faisaient partie du camp qui a gagné la guerre, des Franquistes. Et curieusement, aujourd’hui en Espagne, cette extrême droite très silencieuse, cachée, est en train de ressurgir. Dans ce sens, nous croyons que ce concept de « tranchée infinie », d’infini, fait appel aussi à cet aspect cyclique des conflits.

La chose la plus difficile pour ce film ?

Le film est une co-réalisation, et en ce qui me concerne, j’ai été surtout auprès des acteurs. Travailler avec Antonio de la Torre et Belén Poga est à la fois très stimulant et très exigeant. Ce sont deux acteurs très engagés dans ce qu’ils font, très exigeants dans leur propre travail et aussi envers toi. Pour nous, les diriger était plus un travail de collaborations pour construire ces personnages. Il y avait le scénario, mais avec les acteurs, nous veillions à ce qui y était écrit prenne vie avec force. Nous sommes trois réalisateurs basques et nous avions besoin que le film aille sur les terres andalouses. En plus de l’ambiance apportée par le travail de la direction artistique, avec Gigia Pellegrini et Mikel Serrano, nous étions conscients que le travail des acteurs, à différents niveaux, était très important. D’une part, la parole : on a travaillé la façon de parler, l’accent. Nous avons enlevé du scénario des expressions qui n’étaient pas andalouses et en avons ajouté d’autres qui l’étaient.

À partir du moment où les acteurs sont arrivés, nous avons été très critiques avec le scénario, avec des relectures pour enlever tout ce qui n’était pas naturel pour un couple d’un petit village andalou. On ne critiquait pas seulement la façon de parler ou les coutumes de ce couple, mais aussi des aspects plus psychologiques, c’est-à-dire que les acteurs s’appropriaient leur personnage et finissaient par donner leur avis sur ce qu’il se passait. Par exemple, ils pouvaient dire « Higino ne se comporterait pas comme cela » ou « Il ne ferait pas cela » ou « Rosa ne ferait pas ça ». J’ai toujours défendu le travail de l’acteur comme un travail très créatif. L’acteur doit finalement connaître le personnage encore mieux que le réalisateur ou le scénariste. Nous avions toujours défendu cette idée, mais pour ce tournage-là, nous y avons été confrontés d’une manière si évidente, que tout à coup, ça te fait te poser des questions, ça fait trembler les fondations de l’histoire que tu as créée : les bases sur lesquelles tu marches bougent. D’un côté, c’est ce que tu cherches, mais d’un autre, le processus est incommode parce que tu commences à avoir des incertitudes, des insécurités sur certains sujets. Par exemple, ils te disent « ça, je ne vais pas le dire ». Ils te l’expliquent d’une telle façon que tu dis « oui, tu as raison ». Mais après tu rentres chez toi, et tu te dis « mais j’ai besoin qu’il dise cela pour qu’on comprenne cette autre chose ». Je crois que tout ce processus avec ces échanges avec les acteurs est très enrichissant.

Le tournage de certaines séquences avec Antonio était un peu difficile parce que c’est un acteur très organique. Il a besoin de croire que ce qu’il fait est vrai, à tout moment : il a besoin de le sentir, il n’aime pas l’imposture. Dans ce film, c’était difficile parce que quand il était en train de regarder à travers un trou, il ne voyait pas ce que son personnage était censé voir : il avait face à lui l’objectif de la caméra. On devait toujours être très réactifs pour pallier cette difficulté. Parfois, il ne pouvait pas voir les acteurs présents, mais il les entendait donner les répliques de la scène qui se déroulait. D’autres fois, c’était plutôt lui expliquer ce qu’il était censé voir. Et parfois, Antonio nous demandait de ne pas lui raconter ce que voyait Higinio, mais plutôt qu’on lui dise quelque chose qui puisse provoquer chez lui la même réaction qu’Higinio devait avoir. Il a toujours besoin qu’on le surprenne. On a beaucoup parlé avec Antonio et il nous a donné des informations sur sa vie pour qu’on puisse les utiliser ensuite comme on voulait.

Le choix d’Antonio de la Torre pour interpréter Higinio est-il venu très tôt ?

Dès qu’on a commencé à mettre en route le projet, à chercher des financements, le nom d’Antonio était présent, même avant qu’il dise oui. C’est le premier acteur à qui nous avons envoyé le scénario. Avant de recevoir sa réponse, nous avions appris qu’il était en train de tourner La noche de doce años d’Álvaro Brechner (Compañeros), où il avait le rôle de Pepe Mujica, qui a été par la suite président uruguayen. Lorsque nous avons découvert que dans ce film il allait être enfermé douze ans, nous étions persuadés qu’Antonio refuserait notre proposition. Il nous a appelés pour qu’on se réunisse. Nous pensions qu’il allait nous dire non, mais c’est le contraire qui s’est produit. Antonio ne savait pas qu’on savait qu’il était en train de tourner La noche de doce años et il nous a dit « J’ai beaucoup aimé le scénario, je veux le faire. Mais il faut que vous sachiez, parce que peut-être qu’alors ça ne va plus vous intéresser, je suis en train de tourner un autre film sur une personne enfermée. » Nous lui avons dit que si lui considérait que c’était deux personnages compatibles et qui racontaient des histoires différentes, nous n’avions aucun problème. Il a dit oui.

Si Pepe Mujica et Higinio sont enfermés, les deux personnages et les deux interprétations sont totalement différents…

Je le pense aussi. Une personne comme Pepe Mujica, quand elle est captive, est en train de penser à fuir, à sortir de là. Alors que pour une personne comme « une taupe », ou comme dans le cas présent Higinio, cette captivité est sa façon de fuir, de s’échapper.

Quelles étaient vos influences artistiques ?

Je crois que celui qui est le plus présent est Alfred Hitchcock. Notre film n’est certainement pas un film à suspense pur. Mais dans certaines scènes, il y avait une volonté de construire du suspense, de jouer avec le silence et le son – comme l’ont fait les deux ingénieurs son Iñaki Díez et Alazne Ameztoy -, comment cela affecte ce que l’on est en train de voir de ce personnage. Par ailleurs, une influence assez évidente est Roman Polanski, surtout dans ses films d’enfermement, d’appartement, Répulsion, Le Locataire ou Rosemary’s Baby. Lorsqu’on a commencé avec le projet, je crois que son influence était plus présente que ce qu’il en est resté à la fin. Il y avait même dans le scénario des scènes qui ont été tournées où on jouait plus à générer cette sensation de savoir si ce qu’on est en train de voir était réel, imaginé ou rêvé par le protagoniste. Plusieurs de ces scènes ou de ces passages ont été enlevés au montage : elles ne fonctionnaient pas, ou elles rallongeaient le film, ou elles détournaient l’attention de ce qui nous semblait être plus stimulant.

Dans les influences artistiques, il y avait-il aussi des peintres, des photographes ?

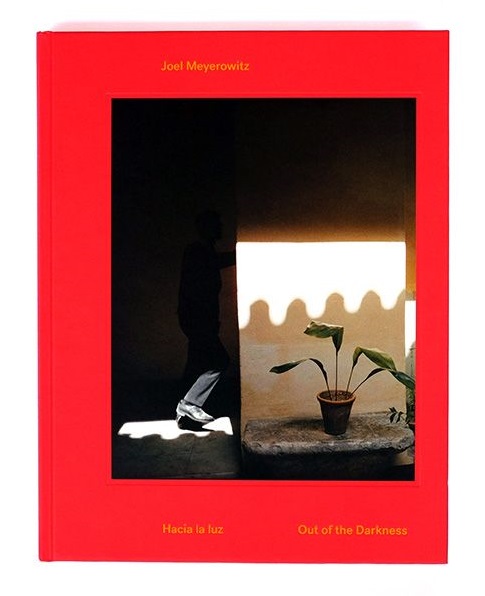

Je ne suis pas un expert en art et peinture, mais quand on commence un projet, on cherche des références visuelles. D’habitude je commence par regarder des thèmes ou des situations qui m’intéressent et je regarde sur internet des références photographiques. Et je fais des dossiers, « j’aime comment ce photographe regarde ça ». Normalement, ce sont plus des références photographiques, mais les références ne sont pas très claires, mais disparates. Elles peuvent être parfois tout autant picturales que photographiques. Je me rappelle qu’on avait le livre de photographies Hacia la luz, de Joel Meyerowitz qu’il a faites en Andalousie dans les années 60 et qui nous ont servis aussi. Mais ce sont des choses qu’on passe à l’équipe artistique ou à l’équipe de direction de la photo un peu pour qu’ils puissent construire leurs propres propositions. Je me rappelle qu’il y avait Alfonso, un membre d’une famille de photographes madrilène qui a couvert la première moitié du xxe siècle. J’oublie leurs noms, pardon…

Au niveau de la composition des plans, la référence qu’on avait n’était ni picturale ou photographique, mais le film In the mood for love de Wong Kar-wai. Comment faire dans des endroits très petits pour composer avec différents éléments, des miroirs, etc. Comment composer des plans, où on joue beaucoup avec le off, le hors-champ… Ça nous a aidés pour construire le subjectif, surtout les plans subjectifs d’Higinio lorsqu’il regarde à travers la porte ou à travers le trou. Il y a des références que tu utilises plus pour construire l’esthétique du film et il y a d’autres références que tu utilises plus pour te mettre dans l’ambiance. Il y avait des photographes de la guerre civile, de l’après-guerre, qui nous ont aidés pour nous positionner sur la première partie du film.

Existe-t-il encore des « taupes » vivantes ? Ou leurs enfants ?

Leurs enfants doivent encore exister. Nous n’avons pas eu de contacts avec eux. Les sources de documentation ont surtout été un documentaire : 30 años de oscuridad de Manuel H. Martín. Ce film est produit par Irusion et La Claqueta qui sont deux producteurs de notre film. Dès le début, ils ont été dans notre projet et ils nous ont passé toute la documentation du documentaire. Celle-ci se basait plus sur des livres, que des contacts directs avec des « taupes ». Je crois qu’il n’y a plus aucune « taupe » vivante. En revanche, dans 30 años de oscuridad, on y voit la petite-fille de Manuel Cortés qui était « el topo de Mijas » (la taupe de Mijas), maire de Mijas qui se cacha de 1937 à 1969. C’est une des « taupes » les plus connues.

Combien de temps a duré le montage ?

Beaucoup de temps, parce que pendant que nous tournions, le film commençait déjà à se monter. Nous sommes trois réalisateurs, mais sur le tournage, nous n’étions que deux en même temps. Le film a été tourné en deux parties, avec une pause parce que nous avions besoin qu’Antonio de la Torre grossisse. Dans la première partie du tournage, nous étions Aitor Arregi et moi ; et lors de la seconde partie, Jon Garaño et moi. Le troisième qui n’était pas à la réalisation, pour la première partie Jon et la seconde Aitor, était avec l’équipe de montage. Ils recevaient le matériel et faisaient déjà les premiers découpages. Le tournage a commencé en avril, tout comme le montage. Ensuite, il y a la pause durant le tournage où nous avons continué à monter, puis la seconde partie du tournage s’est terminée en août. Et d’août à février, on a monté le film. Le montage s’est donc fait, plus ou moins, d’avril à février de l’année suivante, avec des intensités différentes, mais on peut dire qu’il a duré environ 9 mois. C’est un peu compliqué lorsqu’on est trois réalisateurs, il y a beaucoup de débats. Et nous aimons monter aussi nous-mêmes. Nous étions trois réalisateurs et deux monteurs, Laurent Dufreche et Raúl López, qui se sont relayés. Nous avons travaillé avec l’un, puis avec l’autre. Nous travaillons toujours avec eux et chacun d’eux nous apportait quelque chose de différent. Tout ce processus ralentit beaucoup le travail, parce que nous sommes plusieurs à donner nos avis.

Combien de temps durait la première version du montage ?

Nous avons enlevé proportionnellement plus de temps dans nos autres films que dans celui-ci. Je crois que la première version du film durait 3 h, ou 3 h 20-3 h 30. Puis nous avons longtemps eu une version de 2 h 45. Mais elle avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et finalement, nous sommes arrivés à une version de 2 h 20. Et avec les titres et le générique, elle dure 2 h 27. Les producteurs nous ont demandé si on pouvait faire une version plus courte. Nous avons essayé d’en faire une qui durait 2 h. Mais paradoxalement, c’est quelque chose qui peut arriver parfois, cette version courte donnait l’impression d’être plus longue que celle de 2 h 20. Parce qu’il y avait des choses, des idées qui ne fonctionnaient pas et il n’y avait plus de fluidité dans l’histoire. Nous disons donc que la version de 2 h 20 que tu as vue en salles est la plus courte qu’on ait réussi à faire ou celle qui semble être la plus courte.

Il y a eu une pause durant le tournage pour qu’Antonio puisse grossir. Avez-vous pensé à tourner de manière antéchronologique, et qu’il maigrisse ?

On y a pensé, mais je crois que c’est Antonio lui-même qui nous a dit qu’il préférait le faire dans ce sens. Ça nous arrangeait parce que ça nous a aidés à maintenir une certaine chronologie dans la façon de tourner le film : s’arrêter ces cinq semaines de pause, revenir avec un autre physique et en plus, dans l’histoire, ça correspondait à l’ellipse la plus longue, de 10 ans. Je crois que tout ça a aidé les acteurs, Belén et Antonio, à sentir davantage le poids du temps qui passe. Cette pause a coïncidé avec la Coupe du monde de foot. Antonio est un fan de football, alors il a passé ces cinq semaines à voir des matchs de foot, assis sur le canapé, en buvant de la bière et en mangeant du pain.

Dans vos films, il y a toujours un personnage qui souhaite quelque chose, et une fois que ce souhait se réalise enfin, cela ne se passe pas du tout comme il l’espérait. Est-ce un motif qui vous intéresse comme scénariste et/ou réalisateur ?

C’est quelque chose qui est difficile à analyser, mais parfois j’ai l’impression qu’on a tous intériorisé une espèce de schéma d’histoire. J’ai la sensation que nous tentons toujours de générer comme une petite ironie finale. Je ne sais pas si on peut parler d’un changement de rôle, mais au début, le spectateur est dans un endroit précis où tu le gardes. Et après, tu le mets ailleurs, et il change de position. Par exemple, dans Loreak, le personnage de Lourdes, interprété par Itziar Ituño, est une femme qui essaye d’oublier son mari pour pouvoir aller de l’avant. Puis à la suite de toute une série de circonstances dont la perte de mémoire de sa belle-mère, interprétée par Itziar Aizpuru, elle se retrouve dans une autre position, où elle doit sauvegarder la mémoire de son époux. Dans un débat à la suite de la projection de la La Trinchera infinita, un spectateur nous a dit que c’était un film sur la claustrophobie qui finit par être un film sur l’agoraphobie. On retrouve ce saut, ce changement de l’autre côté.

Quand Higninio est dans sa seconde cachette, on s’attend à ce qu’il soit heureux de pouvoir enfin parler à un interlocuteur, et il lance « Silencio, es lo que necessito » (c’est de silence dont j’ai besoin)

C’est en plus un peu contradictoire, car c’est l’un des rares moments où il élève le plus sa propre voix pour avoir le silence.

De quoi êtes-vous le plus fier sur ce film ?

C’est difficile, car j’ai besoin que le temps passe pour pouvoir regarder les films que j’ai faits avec une certaine objectivité et analyser d’une manière plus précise ce qui est bien et ce qui ne l’est pas. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, c’est comment on a essayé de jouer avec le hors-champ, avec ce qui est en off, comment construire le monde qui entoure Higinio, en le voyant à peine. Et aussi comment construire des scènes dans lesquelles tu joues avec quelque chose qui ne se voit pas, mais qu’on utilise pour dynamiser la scène.

Extrait du document d’accompagnement disponible dans les salles projetant le film

Merci au festival Cinespaña d’avoir permis cette rencontre, merci à Alessandra et à Sonia pour la traduction, abrazos !

Je n’ai pas posé de questions sur certains aspects du film (la virilité, la représentation queer), vous pouvez trouver des éléments complémentaires dans le dossier de presse, à consulter ici.