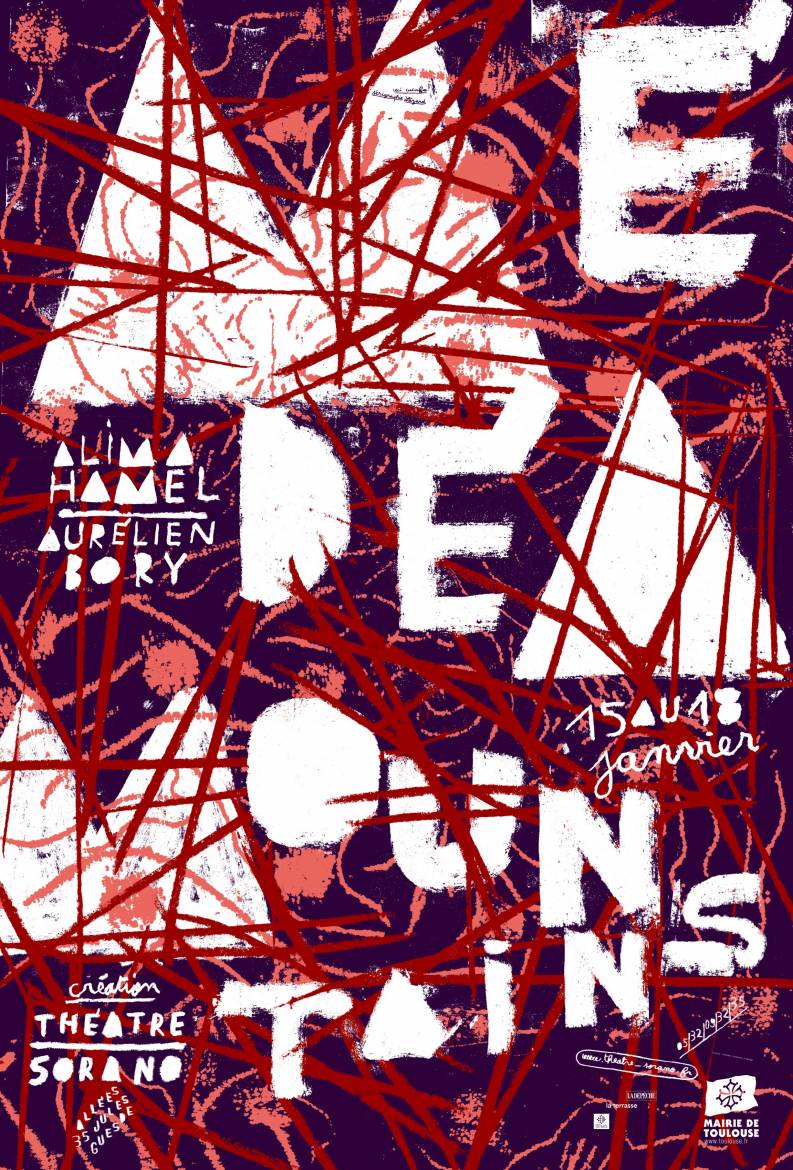

Dans Médéa mountains on entend d’abord Médéa, petite ville d’Algérie dont le nom semble résonner des cris de la plus célèbre des mères infanticides de la mythologie. On sent aussi le blues des montagnes tout autour, dont Alima Hamel a repris la trace, au sens créolisé du sentier, entre géographie bien réelle et cartographie réinventée d’une mémoire devenue nécessaire. Dans un dispositif intime conçu avec Aurélien Bory, elle chante et elle se dit. Pour témoigner. Et pour en revenir.

Que reste-t-il dans ce nouveau spectacle de la maquette présentée il y a un an à La Nouvelle Digue ?

Je n’ai pas forcément envie de revisiter le premier jet. D’une part il est révolu, il a été une étape. D’autre part ce spectacle a eu une longue, une triple gestation : d’abord celle des événements de ma propre vie ; puis celle de l’écriture qui m’a aidé à leur donner un sens ; et enfin celle de la création elle-même, qui m’a permis de tout mettre en forme. La création c’est aussi un lent processus : tout cela se fait en parallèle, se croise, joue ensemble, se tend des pièges. Donc entre novembre dernier et aujourd’hui beaucoup de choses ont changé, au fil des mois le spectacle est vraiment devenu un seul(e) en scène. Comme si j’assumais mieux (et de mieux en mieux) de le porter toute seule : Médéa Mountains aujourd’hui c’est mon histoire, c’est ma parole.

Est-ce que cette réappropriation de votre parole première a nécessité de remanier le texte ?

Oui, j’ai repris complètement le texte. Je l’ai voulu davantage narratif et poétique, moins improvisé, moins « caché » dans l’écriture automatique, spontanée. J’ai voulu raconter l’histoire. Toute l’histoire. Raconter vraiment. Sans rester dans l’ellipse. Pour que l’auditoire comprenne. Ça m’a obligée à un gros travail de production écrite puis à me confronter dans un deuxième temps à l’écriture de plateau, ce que je n’avais encore jamais fait. J’écris de la poésie et des chansons depuis longtemps, mais là c’est très nouveau car c’est un récit. La difficulté a donc été de passer de la poésie, où tout peut se percevoir entre les lignes, à l’oralité et à une histoire que je joue et que j’adresse au public. Pour qu’elle soit compréhensible. Et (je l’espère) comprise.

Et de revoir vos habitudes d’écriture ?

Nécessairement. Il y a vingt ans que je tourne autour de ce projet et selon l’état d’avancement dans lequel il était, j’ai du modifier, adapter ma façon d’écrire pour coller au plus près à ce que je voulais dire. Pour accéder au stade du récit j’ai commencé par écrire mes souvenirs au fil de l’eau, sans travailler du tout le style, c’était assez horrible dans la forme brute. Une écriture « de souffle court » dans laquelle j’ai réinjecté ensuite de la longueur, de la prose à certains endroits, de la poésie à d’autres. Je travaille aujourd’hui en collaboration artistique avec deux regards, des regards très actifs, qui sont ceux de Charlotte Farcet sur le texte, la dramaturgie et d’Aurélien Bory sur la scénographie, la mise en scène. Si je doute je leur envoie mes textes, je les sens très proches de mon travail, des vases communicants à force de discussions (rires). Ils sont précieux et m’obligent quand c’est nécessaire à clarifier ma pensée, mes idées.

Vous parlez de doute, comment mesurer ce que l’on met de soi dans ses spectacles quand on est en prise sur l’intime?

J’ai toujours travaillé sur l’intime. Même avant ce projet-là. Dès le début. Dans ma façon de m’emparer du chant, de partir du socle le plus intime qui soit, en chacun : la voix, le souffle. C’était déjà comme ça dans mes chansons, dans mes précédentes collaborations artistiques, avec Monkomarok, avec Lone Kent. Mais là bien sûr, il y a la dimension autobiographique qui m’implique totalement. Médéa mountains c’est l’histoire de ma famille, de mes parents, de mes sœurs, de mon petit frère aussi d’une certaine manière. C’est mon regard, du début à la fin. L’audace de (se) dire, c’est un gros défi. Je reste tout du long à la première personne, mais la violence est moins directe que dans la précédente sortie de résidence. Entre temps, j’ai nourri mon projet, j’ai lu beaucoup, je me suis documentée sur la décennie noire qui a commencé en Algérie à partir de 1991. Et puis j’ai investigué personnellement. J’ai fait des démarches à Médéa, là où ma sœur a été assassinée et où ma mère est retournée vivre depuis quelques années.

L’écriture a des vertus de résilience ?

C’est étonnant comme elle réanime la mémoire en tout cas. Magique le pouvoir des mots : on se met à écrire et les choses oubliées resurgissent. Mon socle c’est le chant, je reviens toujours au chant d’improvisation, au corps, mais chanter et écrire sont indissociablement liés. Allier les deux c’est trouver une cohérence, une force, qui vont puiser dans des endroits différents en moi. J’ai besoin de chanter pour pouvoir écrire : le chant c’est ma structure, mon repère mais je le quitte peu à peu pour aller vers le dire. Mon équilibre est entre ces deux choses.

Propos recueillis par Cécile Brochard

Théâtre Sorano

Alima Hamel / Aurélien Bory – Compagnie 111

du mardi 15 au vendredi 18 janvier 2019