Toulouse porte dans son identité une importante part espagnole. Le festival Cinespaña, dix jours durant, a porté différents éclairages sur ce pays, qui ne se résume pas à Franco et à l’indépendantisme catalan. Libre Regard propose une itinérance, parmi d’autres.

Damian Galli

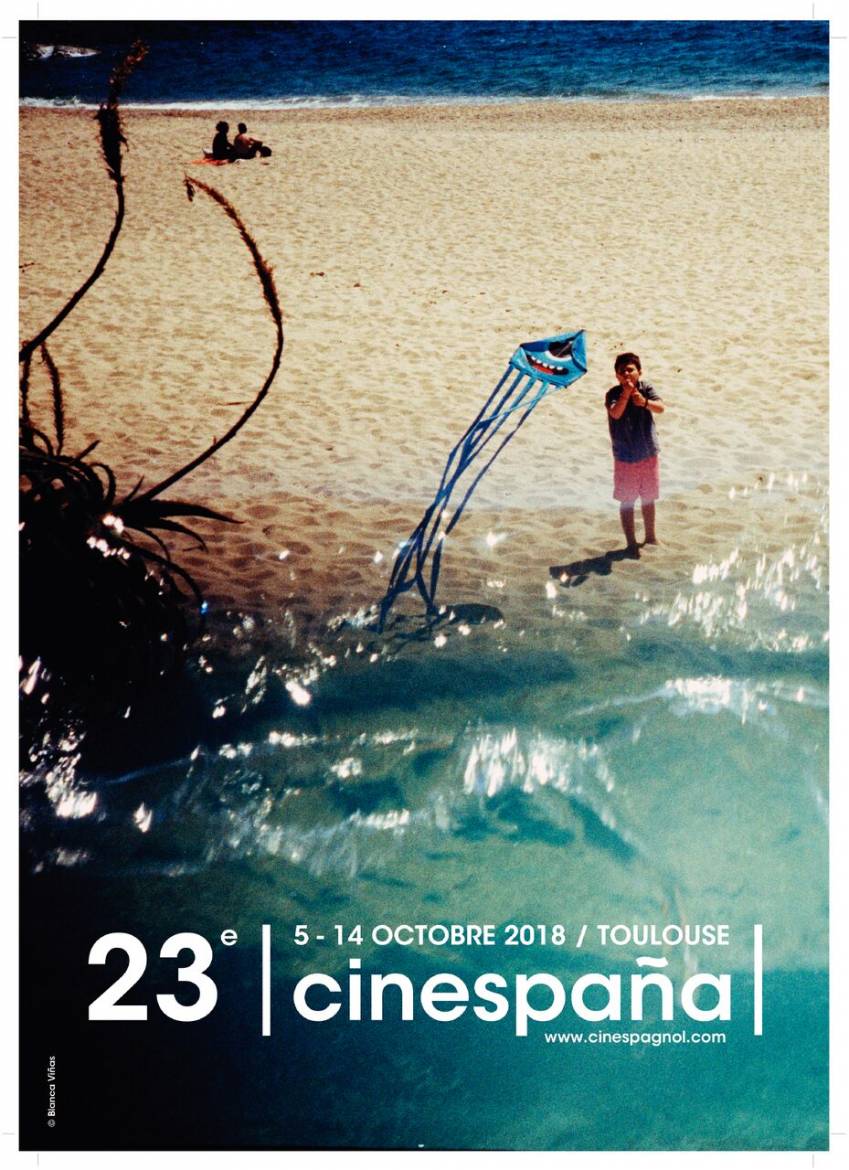

Plus d’une centaine de personnes sont dans la cour de la Cinémathèque : elles boivent, discutent fort, en français et en espagnol, tordent entre leurs mains les premiers programmes… Une caméra de France Télévision est positionnée sur les pavés. Il est 19 heures, ce vendredi 5 octobre. La 23E édition du festival Cinespana est sur le point de démarrer.

Des spectateurs se dirigent vers une salle de projection où va être présentée sommairement la programmation. Là encore, certains passent d’une langue à l’autre comme d’autres changent de chemises ou retournent leur veste. L’équipe d’organisation a une grosse dizaine de minutes de retard. Une femme dans la salle s’en amuse : « Aura-t-on droit au quart d’heure toulousain ou à l’heure espagnole ? »

Les discours se succèdent, la présidente, les programmateurs, les anecdotes suivent, 10% de la population toulousaine est d’ascendance espagnole, les représentants politiques emploient les mêmes termes attendus et, parfois, usés. Tout de même, le nouveau consul général d’Espagne à Toulouse effectue son premier acte officiel, en prenant la parole à la fin : « Je suis la dernière barrière qui vous sépare des verres de vin. » La barrière et la nuit tombent.

Damian Galli

Lundi 8 octobre, Jean-François i el sentit de la vida, réalisé par Sergi Portabella, est projeté en fin d’après-midi à la Cinémathèque. Francesc Rubio, adolescent barcelonais, est harcelé par des camarades de classe. Le livre écrit par Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, se trouve, par hasard, entre ses mains. Il le lit avec intérêt et se coince dans la tête l’idée suivante : se rendre à Paris, aujourd’hui en 2018, pour rencontrer l’auteur-philosophe. Cette aventure étonnante le mène à Saint-Julien du Larzac, le fait rencontrer une certaine Lluna, il regarde Bernard Pivot à la télévision, s’attable au café de Flore. Ce long-métrage séduit les dizaines d’élèves occupant les premiers rangs de siège, ils applaudissents quand le générique arrive.

Damian Galli

Le surlendemain, dans cette même salle de projection, en milieu d’après-midi, une cinquantaine de personnes relativement âgées côtoient des dizaines de jeunes élèves, qui arrivent dans un bouillon sonore, en même temps que les premières images du film. Barbara Lennie joue le rôle de la principale protagoniste du long-métrage de Ramon Salazar, La enfermedad del domingo. Lent et contemplatif, laissant place aux silences, il profite de la luminescence de la comédienne. Certains spectateurs maintiennent leur attention deux heures durant, d’autres s’endorment, plus ou moins discrètement. Le réalisateur crée un film d’un calme étrange. Une femme, qui fut abandonnée par sa mère, retrouve sa dernière plus de vingt ans plus tard et passe dix jours avec elle, dans une barraque reculée dans les montagnes. Le fil chronologique est emmêlé, une inquiétude croît et le spectateur est poussé à halluciner.

Barbara Lennie, par Esther Piedrabuena

Jeudi 11 octobre, une sale étroite d’une quarantaine de sièges accueille la projection du documentaire Hasta manana si dios quiere, réalisé par Ainara Vera. Avant qu’elle ne commence, un homme étudie un livre d’échecs, des femmes discutent à propos de Javier Cercas et un photographe s’attarde. De vieilles religieuses sympathiques, lentes et loquaces, habitent dans une espèce de couvent-maison-de-retraite. L’une d’entre elle fête son centenaire, qu’il convient de célébrer. Les meubles qui entourent ces vieilles personnes prennent vie, en comparaison à la lenteur et la délicatesse de leurs mouvements. La jeune réalisatrice donne de l’ampleur à ce qui paraît insignifiant, elle respecte les actions quotidiennes et couvre son long-métrage d’un voile d’anonymat. Elle signe un huis-clos aéré qui, en à peine une heure, réconforte chaudement. En sortant, c’est un groupe de musique, en pleine répétition, qui accueille les spectateurs, dans la cour de la Cinémathèque.

Damian Galli

En bout de course, le samedi 13 octobre au soir, une dizaine de prix sont remis à des films et réalisateurs. Retenons Carmen et Lola, long-métrage d’Arantxa Echevarria, qui reçoit la Violette d’or du meilleur film et le prix du public. Sergi Portabella, créateur de Jean-François i el sentit de la vida, se voit décerné le prix du meilleur réalisateur. Son film reçoit également le prix de la meilleure musique, composée par Gérard Pastor. Barbara Lennie et Susi Sanchez, comédiennes-phares de La enfermedad del domingo, sont récompensées du prix des meilleures interprétations féminines. Ramon Salazar, leur réalisateur, est salué par le prix du meilleur scénario.

Arantxa Echevarria, réalisatrice de Carmen et Lola, par Damian Galli

Valentin Chomienne

Cinespaña

Toulouse