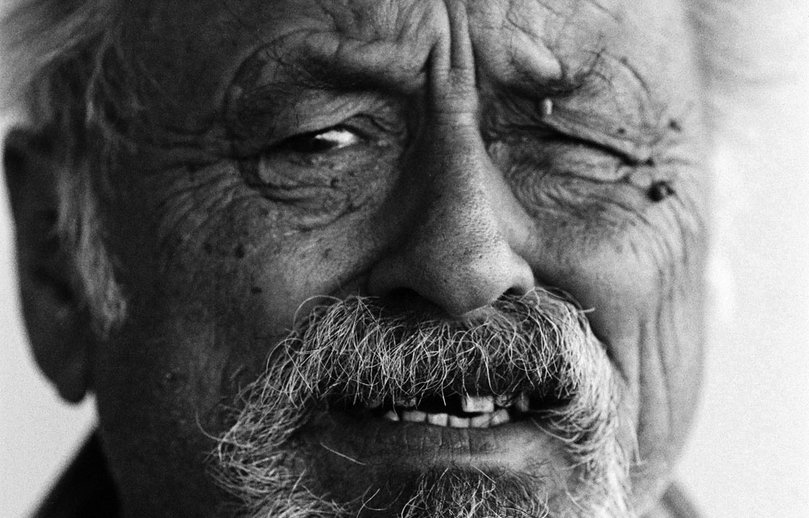

Jim Harrison est mort samedi 26 mars d’une crise cardiaque, chez lui, en Arizona. Il avait 78 ans.

Je ne sais pas si cette année restera pourrie jusqu’au bout mais c’est bien parti. J’ai acheté mon premier livre de lui à la Fnac de Toulouse, ça devait être vers 1984. Je flânais et, sur la foi d’une quatrième de couverture bien troussée et des promesses toujours tenues de la collection de poche 10/18 dans laquelle je piochais la plupart de mes lectures (John Fante), le roman Sorcier est arrivé chez moi et je ne l’ai pas lâché. Puis j’ai passé ma vie à lire Jim Harrison. J’ai continué avec Légendes d’automne, Dalva, Wolf, Faux Soleil, Un bon jour pour mourir. Je l’ai lu en français, en anglais, en poche, en édition brochée (chez Christian Bourgois, son premier et longtemps seul éditeur en France), et je l’ai toujours avec moi dans ma liseuse Kindle. Romans, novelas (entre roman et nouvelle, sa spécialité, dans laquelle on trouve les délicieuses tribulations de l’un de ses héros fétiche, le massif Chien Brun), poésie et désopilants traités gastronomiques. D’autres, autour de moi, s’y sont mis, pour des raisons très différentes. Quand les écolos ont commencé à grouiller, ils ont trouvé à leur goût les évocations de l’immense nature américaine, de la faune et la flore, menacées par l’homme et qui lui rappelle toujours, en même temps, qu’il est un fétu dans l’univers. Pascal Dessaint en a fait l’un de ses maîtres.

J’ai toujours préféré les histoires un peu cochonnes et alcoolisées où les personnages se débattent avec eux-mêmes et l’Amérique de la bien-pensance, cette chienne. Big Jim aimait les vrais chiens et se demandait toujours pourquoi ils vieillissent si vite, les boîtes de strip-tease, le gigot, l’origan, l’ail et le vin tannique. Il décrivait souvent son pays en jetant une nappe sur une table et en montrant les taches rouges qui se formaient partout : les crimes des Européens contre les premiers Américains. Ses personnages féminins inoubliables (Dalva, Julip) montrent qu’il connaissait les femmes et les aimait tendrement, même s’il n’est pas interdit de s’amuser. Il avait formé une bande de fadas avec Tom MacGuane et d’autres pécheurs et pêcheurs. Lui, c’était le représentant des rudes lignées scandinaves qui avaient peuplé le nord des USA. Longtemps, il avait ressemblé à un Indien éborgné, vécu comme un fermier, en salopette, et attendu des mois glacés que le facteur lui ramène un contrat d’édition.

Un jour, son pote Jack Nicholson, le voyant descendre la pente, lui commande une histoire. Jim en inventa trois et ce fut le début de son succès et de quelques malentendus avec Hollywood, ce qui le plongea plus d’une fois dans la dépression : Légendes d’automne. J’y ai trouvé, dans L’homme qui abandonna son nom, des clés pour sortir du noir. Quelques années plus tard, le même Jack le branche pour écrire un film de loup-garou. Ce Wolf-là, une fois passé à la moulinette des studios, tout comme Revenge et Légende d’automne, ne ressemblera plus du tout à ce que Jim voulait dire sur les anciens mythes et le coeur des hommes. Peu importe, ses lecteurs savent à quoi s’en tenir. Dans l’un des derniers recueils parus chez Flammarion, il y a ce jeune homme qui est à moitié poisson et doit fuir la civilisation qui nous étouffe. Ses romans où les vigoureux héros doivent cependant affronter leur âge (plus de soixante ans) et des jeunes femmes délurées, nous laissent entrevoir les petites lumières de la liberté derrière les lourdes tentures derrière lesquelles on ne cesse de vouloir nous enfermer. Comme dirait Springsteen, il suffit parfois de prendre le volant de sa voiture et de conduire toute la nuit, puis de continuer jusqu’au prochain snack. La route est longue mais le bitume accueillant.

Comme j’ai eu la chance d’interviewer une fois Jim Harrison, à Toulouse, à l’invitation de la librairie Ombres Blanches qui l’avait présenté à ses clients rue Gambetta et au théâtre Garonne, et que je pleure cet homme bon et généreux, dont la lecture m’a parfois sauvé (ouvrez un roman, il vous explosera à la figure), voici le document, filmé par Vincent Mialet pour la défunte TV locale, en 2003.

Greg Lamazères