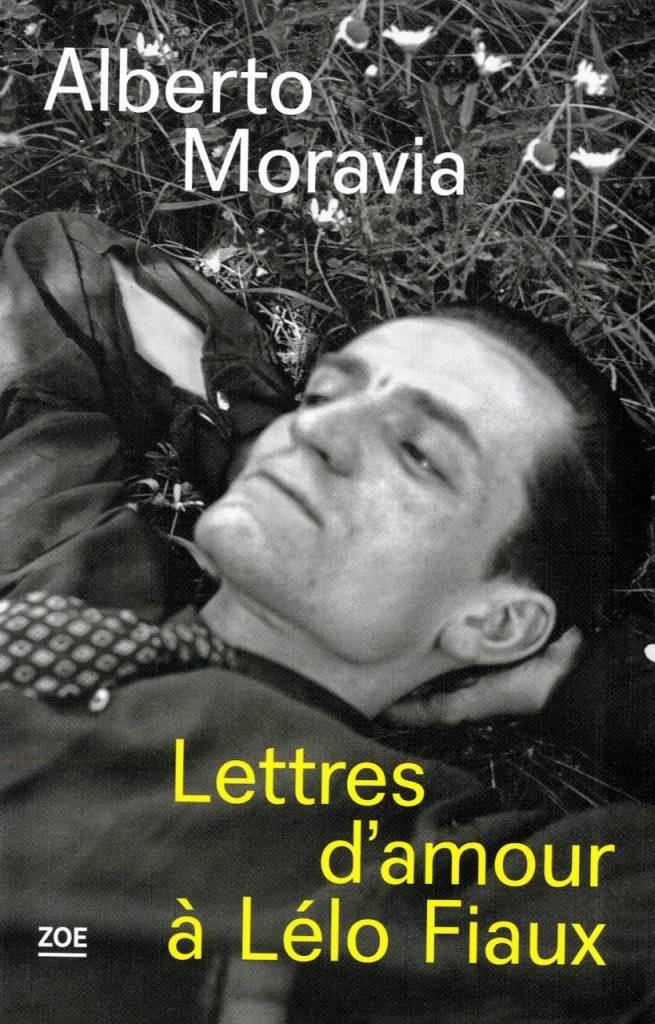

En Italie, le vin est bon, les pâtes al dente, les paysages sublimes, les villas palladiennes luxueuses, la mer jamais loin, le soleil brûlant, les hommes ténébreux, les femmes farouches, les amours volcaniques et les désamours douloureux. Illustration à travers les lettres qu’Alberto Moravia adressa à son grand amour de jeunesse au cours des années qui ont suivi leur séparation, entre 1934 et 1947, et que publient aujourd’hui les éditions vaudoises Zoé.

Écrivain plus vraiment anonyme mais pas encore pleinement reconnu, Alberto Moravia (1907-1990) vécut en 1933-1934 avec la jeune peintre expressionniste suisse Hélène (dite Lélo) Fiaux (1909-1964) une intense histoire d’amour qui, quoique brève, allait marquer sa vie personnelle et influencer son œuvre.

Alberto est un cérébral, d’un naturel pessimiste, sombre, torturé, austère, un brin rigoriste et moraliste en dépit de son rejet des conventions bourgeoises et de sa détestation de l’hypocrisie démocrate-chrétienne qui feront l’essentiel de son matériau littéraire. Il est aussi inquiet et jaloux. Lélo est aux antipodes. Elle est épicurienne, sauvage, instinctive, affranchie (pendant leur courte idylle, elle cultive des amours parallèles), libre. Leur liaison est aussi brève (elle ne dure que six mois) qu’intense et douloureuse, pour elle (endeuillée par le suicide de son précédent compagnon, un Mauricien prénommé Paolo dont elle restera éprise, Lélo, enceinte d’Alberto, avorte) comme pour lui (au souvenir mordant de l’insupportable triangle amoureux s’ajoute, pour Alberto, le remords de ne pas être devenu père).

Mais, si Lélo se remet très vite de la rupture (elle embarque pour Tahiti avec son nouveau compagnon, le comédien Francesco Grandjacquet), Alberto demeure inconsolable. Encalminé dans son malheur, prostré dans sa peine (« Je passe mes journées dans ma chambre sans voir personne »), sans boussole affective, il perd le goût du travail. Alors, depuis Rome (« souvent infernale »), Milan (« très belle »), Capri (où « les gens sont terriblement vulgaires et ennuyeux ») ou Paris, il écrit dans un excellent français (c’est, pour lui, la langue de l’enfance) des lettres thérapeutiques dans lesquelles il exprime sa jalousie, ses reproches (« Tu ne supportes pas d’aimer. Tu veux être aimée »), ses regrets (« J’aurais aussi aimé avoir l’enfant »), ses sentiments persistants et ses espoirs de reconquête (« Notre amour est-il mort ou vivant ? »), son mal-vivre (« Je voudrais rester seul, rêver, réfléchir, penser et ne pas entendre de voix humaines »), ses craintes de ne pas laisser de trace, ses certitudes (« L’homme n’est pas né pour faire l’amour mais pour créer »). Il y parle aussi de l’Italie fasciste qui part en guerre contre l’Ethiopie de Haïlé Sélassié (il sollicite en vain l’autorisation de se rendre en Ethiopie en tant que reporter de guerre), de la montée des périls, de la censure mussolinienne…

Pour soigner son spleen amoureux (« Je pense assez souvent à toi… ») et fuir le climat belliciste de Rome (« Les gens sont excités et ne parlent que de guerre… ça empêche de travailler »), le journaliste-écrivain quitte la Vieille Europe (« le seul endroit où j’aime vivre ») pour les Etats-Unis (« un pays inhumain et froid où l’on ne pense qu’à l’argent »), le Mexique (« un pays incroyablement primitif, sale, violent, plein de soleil, où la vie d’une homme ne coûte rien, où la politique c’est la boue ») puis la Chine (« laide hormis Pékin qui est aussi belle et inoubliable que Rome ou Paris »). Mais, si les voyages adoucissent son mal-être et l’ennui qu’il confesse, ils ne referment pas complètement la cicatrice pas plus qu’ils n’effacent l’amertume. Et c’est grâce à l’été (« J’aime l’été, c’est ma saison »), à la mer et au soleil de la Méditerranée (« La mer est belle et le soleil tout à fait enivrant »), à l’ennui créatif et à la stabilité sentimentale enfin trouvée – il rencontre Elsa Morante (1912-1985) qu’il épousera en 1941 –qu’Alberto va devenir Moravia, que le reporter de La Gazzetta del Popolo va devenir l’immense écrivain auteur des romans-cultes « Le conformiste » (1951), « Le mépris » (1954) ou « L’ennui » (1960).

Pour soigner son spleen amoureux (« Je pense assez souvent à toi… ») et fuir le climat belliciste de Rome (« Les gens sont excités et ne parlent que de guerre… ça empêche de travailler »), le journaliste-écrivain quitte la Vieille Europe (« le seul endroit où j’aime vivre ») pour les Etats-Unis (« un pays inhumain et froid où l’on ne pense qu’à l’argent »), le Mexique (« un pays incroyablement primitif, sale, violent, plein de soleil, où la vie d’une homme ne coûte rien, où la politique c’est la boue ») puis la Chine (« laide hormis Pékin qui est aussi belle et inoubliable que Rome ou Paris »). Mais, si les voyages adoucissent son mal-être et l’ennui qu’il confesse, ils ne referment pas complètement la cicatrice pas plus qu’ils n’effacent l’amertume. Et c’est grâce à l’été (« J’aime l’été, c’est ma saison »), à la mer et au soleil de la Méditerranée (« La mer est belle et le soleil tout à fait enivrant »), à l’ennui créatif et à la stabilité sentimentale enfin trouvée – il rencontre Elsa Morante (1912-1985) qu’il épousera en 1941 –qu’Alberto va devenir Moravia, que le reporter de La Gazzetta del Popolo va devenir l’immense écrivain auteur des romans-cultes « Le conformiste » (1951), « Le mépris » (1954) ou « L’ennui » (1960).

Ces « Lettres d’amour à Lélo Fiaux » (commentées par Annette Ferrari, Alessandra Grandelis et Camille Jaquier et illustrées de clichés et d’œuvres de l’artiste), dont on doit la publication à la Fondation Lélo Fiaux de Lausanne, sont plus que les confessions d’un amoureux éconduit telles des feuilles mortes qu’on ramasserait à la pelle. Elles annoncent le style (sec et précis), l’univers (ascétique et anticonformiste) et les thèmes (les conventions sociales, le couple, l’infidélité, l’argent, la peinture…) moraviens. En somme, elles éclairent formidablement l’œuvre d’un grand romancier en devenir, « hanté », comme l’écrit dans sa préface René de Ceccatty (auteur d’une biographie d’Alberto Moravia publiée chez Flammarion en 2010), « par ces femmes réelles ou par ces figures imaginaires (…) à la fois possessives et infidèles qui nourriront son imagination ».

Un regret : que les lettres de Lélo n’aient pas été conservées. On se consolera en lisant ses mémoires publiées en 1994 sous le titre « Journal d’un peintre 1931-1956 » (Lausanne, Bibliothèque des Arts) dans lesquelles, hélas, Alberto tient une place inversement proportionnelle à l’importance que l’artiste a eue dans la vie et l’œuvre de Moravia.

Mais, à Capri ou à Tahiti, la mer, on le sait, efface sur le sable les pas des amants désunis.

Philippe LASTERLE

Lettre d’amour à Lélo Fiaux (112 p.) – Editions Zoé