Il fallait un certain sens de la provocation de la part du jury pour couronner lors du dernier Festival de Cannes le film turc de Nuri Bilge Ceylan, « Winter Sleep », face à des films comme Leviathan d’Andrey Zviaguintsev, Still the Water de Naomi Kawase ou Mommy de Xavier Dolan.

Car ce film, long de plus de trois heures, n’est surtout pas un film grand public, et le spectateur doit accepter de se laisser immerger dans cet univers figé, qui tient plus du roman à conversations que d’un objet filmique.

« J’ai écrit comme on écrit un roman, sans me préoccuper de la longueur. Au départ, il durait 4 h 30 » (Ceylan).

C’est un huis clos qui regarde plus du côté d’Ingmar Bergman, celui des « Scènes de la vie conjugale », que de celui de Tchekhov dont il prétend pourtant s’inspirer à partir de trois nouvelles.

Sans doute le fait de n’avoir pas assez célébré son précédent film, le magnifique « Il était une fois en Anatolie », plus accompli à mon goût que cette dernière œuvre a dû jouer.

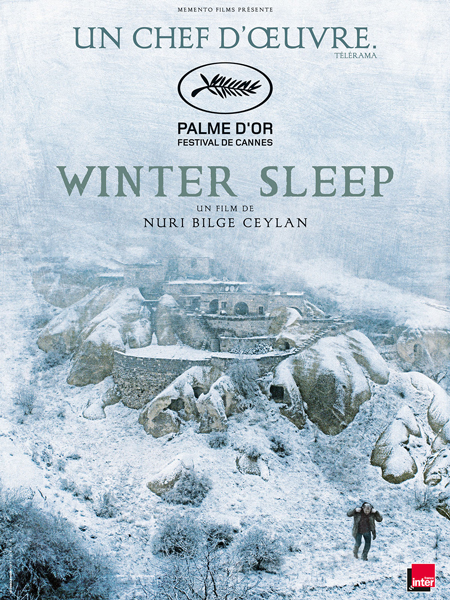

Ce film se passe également en Anatolie Centrale, mais les splendides paysages de la Cappadoce ne sont qu’à peine évoqués ici, juste en contrepoint, pour que la splendeur photographique des paysages enneigés, avec ses rochers fantômes, ne détourne pas du propos centré sur les face-à-face des personnages.

Ceylan donne le synopsis du film comme suit :

« Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge, mais aussi le théâtre de leurs déchirements… L’ennui ravive les rancœurs, poussant Aydın à partir. Mais pour finir, il ne part pas, ne pouvant s’éloigner de Nihal, même si celle-ci a cessé de l’aimer. »

Tout ce film-fleuve coule ses méandres dans cet hôtel nommé, volontairement bien sûr, « Othello », mais où l’ennui accablant a supplanté la jalousie et cloue chaque personnage à son destin dans le quotidien répétitif, l’absence d’échanges, et les débris de la vie de couple.

Les meurtres se font par les paroles.

Dans son bureau en retrait de l’hôtel, Aydin, le personnage principal, a son terrier, bien au chaud, avec son ordinateur comme une lampe frontale dans sa nuit, et sur lequel il voudrait tant écrire « Histoire du théâtre turc », lui l’acteur qui jamais ne fut charismatique. Cet ordinateur est son ancrage de certitudes, ses bouteilles à la mer par ses éditoriaux dans la feuille de chou locale. Lui qui ne s’aperçoit même pas de la médiocrité de ses rapports arrogants avec ses domestiques et avec ses clients, avec le monde, sauf avec un ami veuf, compagnon de chasse et de beuverie.

Au mur deux affiches signifiantes de l’impossible et de l’humiliation, et de la fuite par le suicide : Caligula de Camus, Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, et un canapé où se love sa sœur qu’il a recueillie, espérant un dialogue, des réponses. Jamais sa femme, bien plus jeune que lui, elle n’y pénètre, séparation de corps et d’esprit.

À part les deux grandes confrontations entre le frère et la sœur, puis entre le mari et la jeune épouse, qui sont par leur intensité et leur longueur les points culminants voulus du film, d’autres moments illuminent le film : la haine en boule du jeune Ilyas marqué par l’humiliation de son père et la pierre jetée, son refus de s’abaisser, le parcours, ou plutôt l’errance de la voiture dans les paysages enneigés, la capture des chevaux sauvages, ce personnage qui jette une liasse de billets au feu comme refus d’aliénation…

« J’ai voulu montrer l’aspect sombre de l’être humain, essayer de comprendre le côté sombre de mon âme, c’est-à-dire la nature humaine aussi. » (Ceylan).

Cette hibernation des sentiments est magistralement montrée, mais il s’agit aussi sans doute d’un autoportrait du cinéaste lui-même, qui semble douter, se remettre en question, pour lutter contre « cet hiver existentiel, ce gel de la pensée, ce givre des affects qui nous menacent tous. (Serge Kaganski)

Ce sommeil d’hiver vient engourdir les existences qui ne se réfugient que dans de belles phrases sur la conscience, le mal, la morale, pour se mentir, pour se fuir. Entre humiliation et culpabilité, bien des règlements de compte se déroulent de façon un peu touffue, avec quelques banalités dans les paroles, des considérations métaphysiques un peu creuses sur le mal, sur la religion, pour aboutir par palier et par strates à la confrontation finale entre l’épouse, dont les élans de dame patronnesse sont bafoués alors qu’elle cherche le refuge dans l’organisation de bonnes œuvres locales, et le mari, au rationalisme destructeur.

L’argent, symbole aussi du mal, purifié par le feu, est présent pour mieux asservir.

Si le sommeil de la raison engendre les monstres, le sommeil d’hiver engendre la révélation non pas de l’impossible, mais de la négation des autres, du refus de l’humain et tout se dépeuple autour d’Aydin. Il semble prendre conscience de son enfermement dans l’égoïsme et les certitudes, et quand il délivre le cheval blanc sauvage qu’il allait visiter souvent dans la nuit, on pense à sa rédemption, mais après il va tuer un lapin, sorte de symbole de l’innocence et il va demeurer dans sa nuit, même s’il commence à écrire et à contempler sa femme derrière la buée de sa fenêtre.

« Suis-je devenu vieux ou fou, ou alors un autre homme, qu’importe ce que tu penseras… », seront les dernières paroles d’Aydin, qu’il n’osera jamais dire en face à son épouse.

Une profonde mélancolie, une tendresse insigne sourdent de ce film, plein de lucidité amère et de chaude compassion.

Ceylan poursuit la traque de ce qui a derrière les visages, les secrets des êtres, leur part d’ombre et de lumière, surtout la part d’ombre d’Aydin, et de lumière chez Nihal, de lumière éteinte chez Necla.

« Il n’y a rien à l’écran que je ne puisse justifier. Je peux expliquer les comportements et les paroles de chaque personnage. » (Ceylan).

Et Ceylan va au fond et au profond de chacun de ses personnages.

De façon obsédante, reprise sans cesse, le début de l’andantino de la vingtième sonate D959 de Schubert, déjà utilisée par Robert Bresson dans « Au hasard Balthazar », est la seule bande-son utilisée par Nuri Bilge Ceylan pour son film, et elle ponctue une sorte d’errance des sentiments, ajoutant de la neige à la neige des êtres.

Tous ces cœurs en hiver semblent des oiseaux gelés.

Ce film, certes bavard, finit par vous obséder, vous saisir au plus profond, et il sait rendre tangibles les blessures intimes, les désillusions de la vie, les ratages de l’existence.

Bien qu’il mêle et emmêle à la fois la morale, la politique, la lutte des classes, la psychologie, Winter Sleep demeure un miroir frémissant des émotions.

Malgré ses plans interminables, ses pistes de réflexion innombrables et parfois confuses, comme la vie d’ailleurs, ce film-roman, porté par la splendide interprétation des comédiens, s’ancre profondément dans la mémoire. Film fascinant, magistral, mais sans doute pas le chef-d’œuvre partout proclamé, mais il demeure un choc, autant esthétique que cinématographique, un film admirable qui rend physiquement présent le temps qui passe et l’intime qui se glace.

Aussi il faut aller voir ce film, ainsi que tous les autres films de Ceylan, immense réalisateur.

Gil Pressnitzer

WINTER SLEEP (Kış Uykusu)

WINTER SLEEP (Kış Uykusu)

réalisé par Nuri Bilge CEYLAN – Turquie 2014 (3h16mn)

Scénario: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan

Image: Gökhan Tiryaki

Interprétation : Haluk Bilginer (Aydin), Melisa Sözen (Nihal), Demet Akbağ (Necla), Ayberk Pekcan (Hidayet), Serhat Mustafa Kılıç (Hamdi), Nejat İşler (Ismail).

.