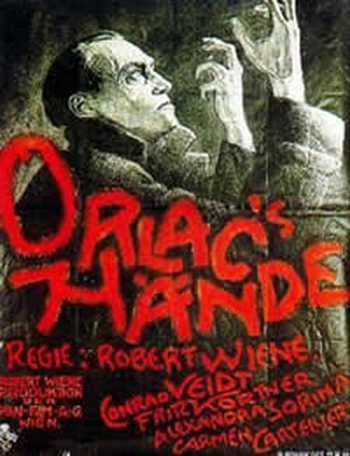

Les mains d’Orlac, ciné-concert avec Jean-François Zygel au TNT

Les Mains d’Orlac (film, 1924)

Réalisateur : Robert Wiene

Conrad Veidt : Paul Orlac

Alexandra Sorina : Yvonne Orlac

Fritz Kortner : Nera

Carmen Cartellieri : Régine

Fritz Strassny : Orlac père

Paul Askonas : serviteur

À partir du roman éponyme de Maurice Renard publié en 1921, plusieurs films ont été réalisés. Un film américain de Karl Freud, un film américain d’Edmond T. Grenville, mais c’est à jamais celui de Robert Wiene (1827-1938), réalisé en 1924 que l’on se réfère avant tout.

Robert Wiene est avec Murnau le grand cinéaste du cinéma expressionniste allemand. Son autre chef-d’œuvre Le Cabinet du docteur Caligari de 1920 en est l’emblème et la naissance.

Les Mains d’Orlac (1924), est un film de la même densité et la même force. Il a su restituer fidèlement l’esprit du théâtre du Grand-Guignol présent dans le beau roman de Renard. Il a simplement remplacé Stéphen Orlac, par Paul Orlac

La trame demeure inchangée : Le grand pianiste Stéphen Orlac est victime d’un accident de chemin de fer, qui le blesse gravement à la tête et le prive de ses mains. Le docteur Cerral lui greffe celles d’un assassin fraîchement guillotiné. Dès lors, Orlac se demande s’il n’a pas hérité de penchants criminels que veulent perpétuer ses nouvelles mains. Il souffre de plus en plus d’hallucinations, et s’enfonce dans la dépression. Les mystères se multiplient autour d’Orlac, et ses angoisses le poussent à douter de son corps, de ses mains.

Stéphen Orlac, le pianiste virtuose, l’égal de Rubinstein, est-il l’auteur du meurtre de son père dont on l’accuse, père qui lui a tué son fils en lui ? Ses mains, destinées à servir Chopin et Liszt, sont-elles devenues celles d’un assassin ?

Le roman de Maurice Renard n’est pas un chef-d’œuvre d’écriture, et l’intrigue est desservie par une fin brutale et tirée par les cheveux. Certes on est à l’orée de l’anticipation, peut-être pas du fantastique, car tout à la fin trouve une explication, plus ou moins concluante.

Et sorti de l’ombre d’Eusebio Nera, l’homme aux gants, ancien adjoint du docteur est la mal démasqué, et la bonne d’Orlac, maîtresse de Nera, en le dénonçant résoudra le crime et tout mystère se dissipe, certes logiquement, mais trop brusquement, pour ne laisser place qu’à une histoire de maître chanteur.

Dommage que l’assassin Vasseur ne soit pas un véritable fantôme inquiétant, mais juste un innocent guillotiné. Cela permet de « rendre les mains pures » et autorise Paul Orlac certainement à rejouer, débarrassé de la culpabilité et de l’angoisse d’être le prolongement d’un assassin.

« Le titre de cette histoire éveillerait sans doute plus d’un souvenir dans l’esprit du lecteur, si le nom propre qu’on y voit figurer n’était autre qu’un nom supposé. Pour peu qu’il fût véritable, il rappellerait à la fois un artiste dont la renommée connut l’éclat fugitif des étoiles filantes, et certaine affaire criminelle sur quoi les journaux firent le silence le plus étrange, après l’avoir timidement et mystérieusement consignée. Tel un sous-marin qui navigue en plongée, son périscope seul émergeant, l’aventure n’a montré à la surface du siècle qu’un tout petit bout saugrenu d’elle-même.», écrit Maurice Renard dans son préambule au roman pour décrire « l’inouï crescendo de terreur et de curiosité qui fait des Mains d’Orlac une ascension passablement bizarre. »

Robert Wiene en tant que grand maître de l’expressionnisme allemand joue magnifiquement des ombres, des portes, des gros plans, des insertions de textes, du pathos et des outrances voulues des acteurs, des rapports entre les personnages – le père reclus dans sa haine, la femme rédemptrice par son amour, la bonne asservie au mal, le docteur imbu de sa science, la figure persécutrice du mal joué de façon perverse à la Peter Lorre par Fritz Kortner, et enfin et surtout le pianiste hanté par ses mains d’assassin. Avoir des mains d’assassin ! Tel est le fondement du film. Car cela met à jour la peur primitive de l’être humain d’avoir quelque chose d’étranger dans son corps.

Robert Wiene sait agencer des mystères avec quelques superpositions d’images, avec sa science des ombres et des plans serrés. Ainsi la catastrophe ferroviaire de Montgeron du train ramenant de Marseille vers Paris la grande star du piano, Paul Orlac, est prétexte à un merveilleux ballet de torches et de flambeaux et de créatures affolées comme fantômes hagards. La dernière nuit à l’hôpital avec l’apparition d’un « fantôme » persécuteur, avec une main immense et une lettre lui révélant la greffe de « mains de meurtriers », est hallucinante.

Ce film est particulièrement cher à Jean-François Zygel, en tant que pianiste d’abord et de son rapport avec ses mains, et savoir qui les commande, puis comme lecteur précoce à 14 ans du roman qui le terrifia et longtemps le hanta, puis comme passagèrement comme habitant de Montgardon, lieu de l’accident du film. Et puis il est passionnément amoureux des films muets qu’il apprend par cœur avant de les accompagner. Aussi il a tenu à commencer son cycle de 4 films fantastiques par ce chef-d’œuvre.

Il n’accompagne pas simplement les images qu’il connaît par cœur, plan par plan, il les fait vivre, sans emphase, mais avec une subtilité aiguë.

Mêlent des guirlandes de Chopin, sauf quand Paul Orlac met un disque, alors c’est Arthur Rubinstein qui parle, à des sortes de leitmotiv, voire du Wagner pour décrire la passion amoureuse rédemptrice de Rosine, la femme d’Orlac, comme Senta ou Isolde.

« Son flux amoureux sauve Paul Orlac de la folie et du crime », dit Jean-François Zygel.

Le film a des résonnances complexes, et n’est pas un simple film fantastique. « L’accompagnement » de Jean-François Zygel, n’est pas une mise en situation. Pour cela des éléments électroniques de Joan Cambon suffisent à instiller le mystère, Jean-François Zygel lui va dans l’âme des personnages. Attentif aux frêles frontières entre le réel et l’imaginaire, il imagine une musique qui parle de cette porosité.

Il prolonge le film, il le fait respirer, utilisant de profonds silences, quittant même un temps son piano, se servant des cordes du piano assez souvent pour nous faire décoller du réel.

Il sait rendre les pressentiments, les angoisses, la folie naissante, la manipulation des traîtres, l’horreur du couteau en X avec son thème oppressant, le cynisme glacial du père d’Orlac. Plus qu’un dialogue avec l’image, Jean-François Zygel épouse le film, ne s’en sert pas et se pose à chaque fois la question de l’alliance de l’image et de la musique. Il est avant tout le serviteur du film, en en approfondissant la complexité, la beauté.

Pas besoin d’un orchestre pour cela, son « piano-monde » y pourvoit largement. Jean-François Zygel sait par son génie de l’improvisation ajouter son onirisme à l’onirisme du film. Il réalise ce qu’il nomme « un opéra filmique », qui par l’intensité de son jeu, complémentaire de celui du grand acteur Conrad Veidt, déjà personnage principal du Cabinet du docteur Caligari, magnifie ce film angoissant, profond par ses interrogations sur la peine de mort et des preuves pour amener un homme à la guillotine- « On se trompe quelquefois, je le répète ; et l’erreur des hommes prend souvent, hélas ! cette forme épouvantable : l’erreur judiciaire ! »

Mais l’élan rythmique du film et de la musique est la peur panique de voir ses mains vous trahir. Il y a aussi l’amour profond de Rosine pour son mari. Jean-François Zygel suit tous ces sentiments et leur progression inexorable. C’est plus qu’un contrepoint, c’est une musique qui donne voix et profondeur aux acteurs.

Il est autant visionnaire que le grand Robert Wiene, et comment plus tard regarder ce film muet sans penser à l’apport inouï de Jean-François Zygel.

Gil Pressnitzer

Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées

Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées

.