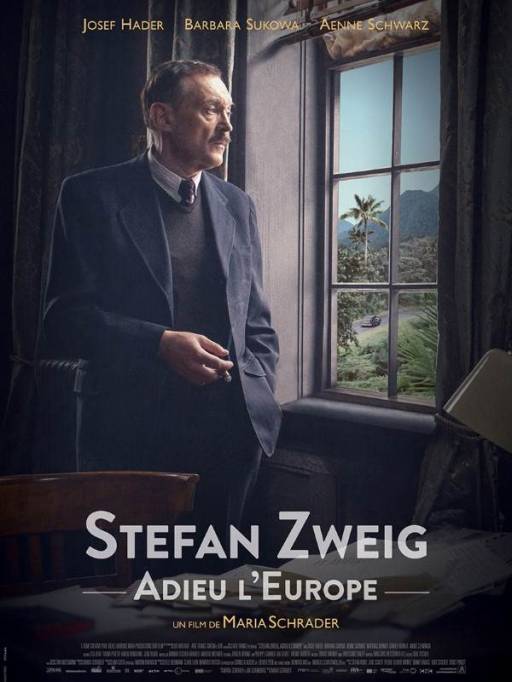

En cette fin d’été où, comme d’habitude, les films à l’affiche sont majoritairement des blockbusters, ou des americanate, comme disent les Italiens,je vous recommande de voir jusqu’au 19 septembre à l’American Cosmograph (1) Stefan Zweig, Adieu l’Europe, un beau film, bien joué et bien filmé, avec des beaux paysages d’Amérique du Sud, mais aussi édifiant, qui retrace avec force les dernières années de Stefan Zweig (2), auteur germanophone mondialement connu, qui a fui le nazisme et l’Europe en 1940, et se suicida, à bout de forces morales, avec sa seconde épouse, le 22 février 1942 à Pétropolis, au Brésil.

L’acteur autrichien Josef Hader incarne avec subtilité ses tourments, faisant tout passer par le visage plus que par le corps, en bon comédien de théâtre (et de cabaret) ; et dans le rôle de Friderike Zweig, la première épouse de l’écrivain, on remarque la grande actrice Barbara Sukova (qu’on avait déjà tant appréciée dans Hannah Arendt de Margarethe von Trotta en 2013).

Dans cette première réalisation de la comédienne Maria Schrader, « la sensualité d’une image apte à faire ressentir la chaleur et la moiteur tropicales renforce l’impression d’accomplir ces derniers voyages avec Stefan Zweig, le découpage en scènes sans lien contribuant à la sensation d’étrangeté et d’errance. » Filmés avec des angles originaux, comme le tableau multicolore de la scène d’ouverture, les pattes de chevaux lancés dans une course folle (comme celle du monde vers sa destruction ?), ou dans la glace d’une armoire, lors de la découverte des corps des suicidés par leurs amis catastrophés, la cinéaste a sélectionné six moments de cette période d’exil, en s’inspirant de son recueil Les Très Riches Heures de l’humanité, dans lequel des nouvelles retracent douze événements marquants de l’histoire mondiale. Avec peut-être un peu de sécheresse dans les transitions, mais loin de tout didactisme, elle nous donne envie de mieux connaître cet immense écrivain.

Rappelons que dès l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933, les œuvres de Stefan Zweig ont été brûlées dans des autodafés. En 1934, deux jours après une perquisition de sa maison par la police qui soupçonnait ce pacifiste de cacher des armes, il a fui Salzbourg pour Londres ; c’était le début d’un exil sans retour. En 1935, son nom figurait sur la liste des auteurs juifs indésirables de l’Allemagne nazie. Écrivain parmi les plus lus dans le monde, il n’a plus été publié dans son pays à partir de l’annexion de l’Autriche.

Outre l’une des plus belles plumes de cette époque, c’est une conscience qui s’est exilée : c’est pour des personnes telles que lui que le philosophe Miguel de Unamuno (3) a écrit : « Parce qu’il a conscience, l’homme est un animal malade. »

Déjà lors du premier conflit mondial, il partageait avec Romain Rolland un sentiment d’horreur : « il est horrible de vivre au milieu de cette humanité démente et d’assister, impuissant, à la faillite de la civilisation. » Envoyé sur le front polonais pour témoigner sur la situation matérielle des troupes, Zweig a eu l’occasion de constater concrètement ce que la guerre entraîne de souffrances et de ruines. Comme Giono, les scènes déchirantes dont il a été témoin ont renforcé sa conviction que la paix valait mieux que la poursuite de ce conflit insensé ; il a pris également conscience du sort que subissaient nombre de Juifs, confinés dans des ghettos.

Son ami Joseph Roth -qui quitta l’Allemagne le 30 janvier 1933, le jour de la nomination d’Hitler comme chancelier du Reich-, lui a écrit : « À présent, il vous sera évident que nous allons vers de grandes catastrophes. Abstraction faite du privé – notre existence littéraire et matérielle est déjà anéantie – l’ensemble conduit à une nouvelle guerre. Je ne donne pas cher de notre vie. On a réussi à laisser la Barbarie prendre le pouvoir. Ne vous faites pas d’illusions. C’est l’Enfer qui prend le pouvoir. » Zweig partageait entièrement cette vision d’une idéologie violemment antagoniste avec ses convictions : culture encyclopédique, humanisme, pacifisme, idéaux pan-européens de fraternité et d’universalité, esprit de tolérance, totalement à l’opposé des idéologies nationalistes réductrices, délétères et mortifères.

On imagine mal aujourd’hui la renommée internationale dont jouissait le personnage central de ce film, même en exil ; renommée qui l’effrayait quelque peu, lui qui aspirait au secret pour pouvoir terminer Le joueur d’échecs, même si les Bibliothèques qui s’offraient à lui ne répondaient pas à ses attentes. Même s’il avait besoin de faire des conférences pour vivre, de se prêter aux questions-réponses des journalistes pour faire vendre ses livres, même si sur cette ultime terre d’accueil du Brésil où il était pourtant adulé, il a croisé des écrivains qu’il admirait, comme Silvana Ocampo (4) ou Gabriela Mistral (5), cet intellectuel qui chérissait la nuance se sentait isolé dans un monde manichéen, se reconnaissait mal dans les discours violents, dans les dénonciations pourtant nécessaires de ses amis, se sentant malgré tout privilégié. Sa sensibilité et son empathie, sources de son talent, l’empêchaient de se réjouir d’avoir « sauvé sa peau et celle des siens, d’avoir mis un océan entre lui et les nazis ». Il était assailli en permanence par la pensée de ceux, amis et inconnus, « restés coincés dans la nasse européenne et qui le paieront vraisemblablement de leur vie ».

L’Autrichien songeait sans cesse à sa vie perdue, à cette Vienne envolée, capitale intellectuelle flamboyante, et à ses amis disparus à jamais. Il ne se sentait « coupable de rien, n’avait à se défendre de rien » ; mais il se souciait avant tout de préserver sa propre liberté créatrice.

Hélas, « son monde intérieur était un tas de ruines », ses espoirs de voir une Europe unie, forte et soudée emportés dans la chute de la civilisation européenne : « J’ai été témoin de la plus effroyable défaite de la raison ».

Il a donc choisi librement de ne pas assister à ce naufrage, de se noyer avant, de s’évader ailleurs. Zweig a suivi les traces de son auteur de prédilection, Heinrich von Kleist, qui se suicidera avec son amante et dont on peut lire sur la tombe un vers tiré du Prince de Hombourg, sa dernière pièce de théâtre : « Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein, Maintenant, ô immortalité, tu es toute à moi ! »

S’il aurait été soulagé de voir sa chère Mitteleuropa libérée du joug nazi, il n’aurait sans doute pas supporté de voir la grande Europe dont il rêvait écartelée entre deux impérialismes, avant de sombrer dans celui du Libéralisme économique.

Dans ses derniers instants, il travaillait encore à peaufiner l’écriture du Monde d’hier. Le monde d’hier, c’est la Vienne et l’Europe d’avant 1914, où il avait grandi et connu ses premiers succès d’écrivain, passionnément lu, écrit et voyagé, noué des amitiés avec les grands esprits de son temps ; un monde de stabilité où, malgré les tensions nationalistes, la liberté de l’esprit conservait toutes ses prérogatives. « Parsemé d’anecdotes, plein de charme et de couleurs, de drames aussi, ce tableau d’un demi-siècle d’histoire résume le sens d’une vie, d’un engagement d’écrivain, d’un idéal. » C’est agréable et passionnant à lire, bouleversant mais aussi essentiel pour nous aider à comprendre le siècle passé et le nôtre.

A la lumière de ce livre rédigé en 1941, alors que Stefan Zweig avait déjà décidé de mettre fin à ses jours, on ne peut qu’être encore plus ému par sa lettre d’adieu.

Le 22 février 1942

Chère Friderike,

Quand tu recevras cette lettre, je me sentirai bien mieux qu’avant. Tu m’as vu à Ossining, et après une bonne période paisible, ma dépression est devenue bien plus aiguë — je souffrais tant que je ne pouvais plus me concentrer. Et puis, la certitude — la seule que nous ayons eue — que cette guerre allait prendre des années, qu’il faudrait une éternité avant que nous, dans notre position spécifique, nous puissions nous installer à nouveau dans notre maison, était trop déprimante, j’aimais beaucoup Petropolis, mais je n’avais pas les livres que je voulais et la solitude, qui dans un premier temps avait un tel effet apaisant, a commencé à devenir oppressante — l’idée que mon travail central, le Balzac, ne serait jamais terminé sans deux années de vie paisible et que tous les livres aient été très difficiles à obtenir, et puis cette guerre, cette guerre éternelle qui n’est pas encore à son apogée. J’étais trop fatigué pour tout cela (et pauvre Lotte… elle n’avait pas une belle vie avec moi, en particulier parce que sa santé n’était pas des meilleures). Toi tu as tes enfants et avec eux le devoir de tenir bon, tu as un vaste champ d’intérêts et une activité intacte. Je suis sûr que tu verras encore une époque meilleure et que tu me donneras raison de ne pas avoir attendu plus longtemps, moi qui ai le « foie noir ». À 60 ans passés, il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble, et les miennes sont épuisées par les longues années d’errance. Aussi, je pense qu’il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde.

Je t’envoie ces lignes dans les dernières heures, tu ne peux imaginer à quel point je suis heureux depuis que j’ai pris cette décision. Dis toute mon affection à tes enfants et ne me plains pas — rappelle-toi ce bon Joseph Roth et Rieger, combien j’étais heureux pour eux qu’ils n’aient pas eu à traverser ces épreuves. Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l’aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux.

Avec toute mon affection et mon amitié, et courage, tu sais que je suis paisible et heureux. »

Il faut se réjouir que ses œuvres soient dans la Pléiade comme dans le Livre de poche. Avec le recul du temps, le lecteur d’aujourd’hui est sidéré par la lucidité de son testament intellectuel, par son émouvant plaidoyer pour l’Europe et par l’actualité de sa dénonciation des nationalismes ; mais aussi par son art de l’écriture.

Avant tout, sa lecture est un plaisir: tout est bon dans sa grande production, ses romans tels que La confusion des sentiments, ses remarquables biographies (Emile Verhaeren, Erasme, Balzac, Verlaine etc.), sans oublier le dernier ouvrage paru dans la Petite Bibliothèque Payot (6.00 € seulement) La Gouvernante suivie de Eros matutinus, où largement influencé par Freud et la pédagogue féministe Ellen Key avec lesquels il correspondait depuis plusieurs années, aborde ici un sujet délicat pour l’époque, l’éducation des jeunes filles. Sans heurt ni jugement, il dénonce, avec sa délicatesse habituelle, la carence de l’apprentissage en matière sexuelle, mais aussi la situation faite aux « femmes de service » dans la bourgeoisie.

Plus que jamais, il faut lire ou relire, il faut faire lire Stefan Zweig aux jeunes gens. Tout en leur disant de garder toujours à l’esprit cet avertissement d’Antonio Machado (6) : « Ce monde n’est pas viable si la force brutale au front de taureau est investie des pleins pouvoirs ».

Et d’essayer de parvenir à cette « éthique de la joie » prônée, à l’époque des guerres de religion, par Spinoza (1632-1677) -que Zweig admirait tant-, mais qu’il n’a pas pu (ou su) trouver en lui-même.

Car il nous dit que, plus que jamais, aimer la vie et la culture est salutaire.

Bon film et bonne lecture.

E.Fabre-Maigné

26-VIII-2016

1) American Cosmograph 24 rue Montardy à Toulouse 05 61 23 66 20

2) Stefan Zweig (1881-1942) http://www.stefanzweig.org/

3) Miguel de Unamuno (1864-1936), poète, romancier et philosophe espagnol, dont le discours prononcé peu avant sa mort devant les phalangistes franquistes, hurlant Viva la muerte, « el necrofilo e insensato grito, ce discours nécrophile et insensé », devrait être enseigné dans tous les collèges.

4) Silvana Ocampo (1903-1993) écrivaine argentine mondialement connue mais femme réservée qui, malgré son succès, refuse de se « médiatiser ». Sa notoriété est ainsi longtemps demeurée dans l’ombre de celles de ses fidèles acolytes. Malgré cela, elle collabore avec Borges et Casarès à deux anthologies de la littérature fantastique de l’époque, Antología de la literatura fantástica, en 1940, et Antologìa poética argentina, en 1941.

5) Gabriela Mistral (1889-1957), poétesse chilienne, enseignante très engagée auprès des plus défavorisés, des orphelins en particulier, première femme à recevoir le Prix Nobel de Littérature en 1945.

6) Antonio Machado (1875-1939), l’un des plus grands poètes espagnols du XXème siècle, mélangeant la rêverie raffinée d’un esthète à l’amour simple de la terre natale, républicain de cœur, mort d’épuisement à Collioure après avoir traversé les Pyrénées à pied, lors de la Retirada (exil des espagnols fuyant devant les armées franquistes).