Dans l’un des ses précédents récits, le très remarqué « Fahrenheit 2010 », Isabelle Desesquelles racontait le combat d’une femme ayant voué sa vie aux livres au point de devenir libraire contrainte d’abandonner son métier faute de ne plus pouvoir l’exercer librement. Cette femme, c’était elle. C’est dans l’écriture qu’elle a trouvé le moyen de réconcilier sa quête de liberté, son refus de capituler et son amour des mot et des livres. Depuis, c’est dans le Lot, où elle a fondé une résidence pour écrivains baptisée De Pure Fiction, qu’elle conjugue au féminin singulier sa passion pour l’écriture, et ce pour notre plus grand bonheur.

« Une femme est un livre ouvert lorsqu’elle se déshabille »

Le corps nu des femmes forme le matériau brut du dernier roman d’Isabelle Desesquelles (le sixième ) dans lequel elle continue de nous faire entendre élégamment – c’est sa marque de fabrique – la musique implacable des mots doux-amers dont elle pare les blessures de ses héroïnes. Publiė aux ėditions Belfond, « Les hommes meurent, les femmes vieillissent » – c’est son titre – nous entraîne dans un gynécée contemporain au sein duquel la merveilleuse Alice, qui y officie, rend supportables les maux d’une tribu de femmes (qui ne compte pas que des amazones) en butte aux tourments de la condition féminine.

C’est à Eve, l’inoubliable disparue éternellement aimée, que chacune d’elle – elles sont au nombre de neuf – doit d’avoir découvert « L’Eden », cette incroyable thébaïde, cet antre confortable et réconfortant, ce havre de paix au coeur de la Ville Rose, ce doux repère où l’on fait momentanément taire les douleurs, où l’on soigne les ecchymoses de l’âme en même temps que les bleus du corps, cet institut de beauté où les soins esthétiques qu’Alice prodigue ne sont qu’une partie, la plus visible, de la thérapie que l’on vient y suivre. Alice, qui est la dernière à avoir vu Eve vivante, est non seulement la dépositaire des secrets intimes de chacune mais aussi le trait d’union de cette famille matriarcale sans boussole et la balise affective, la bouée existentielle de ces femmes aux prises avec la vie et les hommes qui la leur rendent souvent difficiles. A travers les superbes portraits (qui forment autant de chapitres) de ces arrière-grands-mères, grand-mères, mères et filles, Isabelle Desesquelles nous plonge dans le quotidien des femmes et, en creux, nous parle des hommes qui les malmènent et les mal-aiment.

Caroline, Jeanne, Lili, Yves et les autres…

Il y a, d’abord, Caroline, la cousine d’Eve, « cinquante-neuf ans, un châtain terne », qui n’aime ni son prénom ni son existence qu’elle tente de vivre en cinémascope et trouve refuge à « L’Eden » pour oublier, un temps, sa détresse, celle d’une femme trompée, défaite et privée de maternité. Pour retenir son mari déjà parti, elle a eu recours aux artifices (lingerie, chirurgie esthétique, implants mammaires) avant de comprendre tardivement que tout cela était vain (« pourquoi les accepte-t-on, ces vies ? »). La soixantaine approchant, elle se rend chez Alice pour se reconstruire après son divorce (« en quatre-vingt-dix minutes, cette femme me fait plus de bien que mon mari en trente ans ») et alléger le poids de la menopause.

Il y a, ensuite, Lili, la mère, « quatre-vingt trois ans, blond platine », adepte de la méthode coué (« j’aime la vie, j’aime la vie, j’aime la vie »), paresseuse et hédoniste, femme libre avant l’heure devenue la doyenne des cougars, incapable d’endosser son rôle de mère. Génitrice sans scrupule, Lili a abandonné ses deux filles (« ses bestioles »), confiées à sa soeur Jeanne, pour vivre sa vie de femme. Redevenue mère le jour de la mort de sa fille – c’est elle qui a découvert le corps sans vie d’Eve au milieu de sa baignoire -, Lili est la dépositaire de la lettre qu’Eve a écrite à son fils Nicolas avant de se donner la mort. Elle se rend chez Alice pour alléger le poids de ses remords (« j’ai commencé à aimer Eve le jour où elle est morte »).

Il y a, aussi, Clarisse, la soeur, « cinquante ans, brune », mère de trois fils auxquels elle a du mal à s’intéresser (« c’est terrible de comprendre que l’on aime de moins en moins ses enfants »), nostalgique de son enfance passée à la campagne chez sa tante Jeanne et son oncle Lucien (« jadis, on roulait en voiture sur les départementales, et c’était de la poésie »), divorcée et surtout inconsolable soeur orpheline (« Eve me manque tout le temps »). Quand elle ne retourne pas dans le Lot qui lui rappelle « l’époque où (elle) ouvrai(t) les yeux le matin le nez chatouillé par les cheveux de (sa) soeur », c’est à « L’Eden » qu’elle se rend pour prolonger les yeux fermés, par l’intercession d’Alice, le dialogue entamé avec Eve depuis l’enfance et brutalement interrompu il y a quinze ans.

Il y a Eve, la belle-fille, « trente-deux ans, châtain clair », sur le point d’accoucher de Judith, qui croit pouvoir rester une femme fatale et échapper à la tyrannie des biberons, dit de sa belle-mère qu’elle est « plus envahissante morte que vivante » car elle « habite dans la tête de son fils ». C’est Alice qui avait annoncé à Nicolas la mort de sa mère, c’est elle qui accompagnera Eve à la maternité. Et c’est chez elle qu’Eve ira chercher les moyens d’éviter la dépression post partum et l’illusion de la jeunesse et de la séduction éternelles.

All about Yves…

Il y a Yves, le petit neveu, « quarante-trois ans, blonde mais ce sont des implants », qui veut devenir une femme parce que, chez lui, le féminin l’emporte sur le masculin et que, depuis l’enfance, il est convaincu « qu’être heureux, c’est être une femme ». A la veille de l’opération qui va lui en donner l’apparence et l’illusion d’en être une, c’est auprès de son amie Alice – la seule, croit-il, qui soit dans la confidence – qu’il va chercher la bienveillance et la force dont il a besoin, celle que sa grand-mère Jeanne à laquelle il voue un amour incommensurable lui donnait quand il était enfant.

Il y a, aussi, Manon, « vingt ans, les cheveux aile de corbeau », la fille anorexique de Caroline, dégoûtée du sexe qui, comme Alice, est esthéticienne ; Barbara, « quatorze ans, rousse », la petite-nièce d’Eve, ado gothique et acnéique qui va chez Alice à reculons mais découvre combien « L’Eden » l’aide à passer le cap difficile de l’adolescence ; et Judith, « tout juste née, un duvet blond », qui s’imagine lesbienne lorsqu’elle sera adulte et sait qu’elle aussi trouvera Alice sur son chemin de vie et de mort.

Et puis il y a Jeanne, la doyenne, « quatre-vingt-quatorze ans, une crinière blanche ramassée dans un filet », la tante d’Eve, sa mère de substitution qui, au crépuscule d’une vie de labeur, veut rejoindre son homme mort quatre ans plus tôt, se languit de sa soeur Lili (« celle que j’ai envie de voir, c’est ma soeur. Il n’y a qu’avec Liliane que je peux remonter aussi loin ») et dont Alice, qui lui rend visite dans sa maison de retraite, parvient seule à adoucir les derniers moments. Il y a, enfin, Alice, « quarante-six ans » qui « aime plus que tout être la mère de ses deux fils », la soignante, l’écoutante, la bienveillante, celle qui, impuissante à remettre Eve d’aplomb, aide chaque femme, y compris celle en devenir, à être elle-même, à s’accepter, à cesser la guerilla intime qu’elle se fait à elle-même, bref à s’aimer.

Des lotions et des huiles sur la peau plutôt que du botox dans les veines

Dans ce roman faussement féministe mais authentiquement féminin, les hommes ne sont pas complètement absents. Ils ne se contentent pas non plus de mourir. Ainsi, on y croise Arthur le mari infidèle de Caroline dont il n’est pas exclu de considérer que les frasques extra-conjugales trouvent pour partie leur origine dans son impossible paternité, Pierre le grand amour disparu d’Eve dont l’insupportable absence conduit cette dernière au suicide, Cyril le gigolo sexagénaire avec lequel Lili tue le temps quand elle n’est pas avec Clint son coach sportif, Léonard le mari chauve de Clarisse, Lucien l’époux fidèle de Jeanne et au fond le vrai père d’Eve… Mais le personnage masculin le plus attachant est incontestablement Nicolas le fils orphelin qui ne se cogne plus aux murs ou aux meubles depuis qu’il a rencontré la mère de sa future fille, cette jeune femme qui porte le même prénom que sa propre mère et avec laquelle il assouvit son désir de paternité, le destinataire d’une « lettre qui aura mis quinze ans à arriver », celle dans laquelle sa mère lui explique les raisons de son départ (« tu grandiras mieux sans moi »).

Dans ce manuel de survie à l’usage des femmes écrit à l’encre bleu, celle de la tristesse et des ecchymoses, Isabelle Desesquelles nous parle de la condition féminine (« la douleur des femmes, elle traverse les siècles »), de ces liens invisibles qui font nos vies – le lien maternel (« la mère, celle qui peut tout »), le lien familial (« savoir que l’on a une grande soeur protège de presque tout »), le lien amoureux – et sont autant de fils ténus que certain(e)s choisissent de tisser quand d’autres préférent les couper tel un cordon ombilical devenu insupportable. Elle nous parle aussi de sexualité, de filiation, de quête d’amour, de maladie d’amour, de guérison. Elle nous parle, enfin, du poids de l’enfance (et notamment de la figure maternelle) dans notre rapport à l’amour, à la conjugalité, au sexe, à la séduction, au temps.

Quand vient le moment de tourner la dernière page du livre, on pense fugacement à « Venus Beauté (Institut) », le beau film de Tony Marshall avec Bulle Ogier, Audrey Tautou et Nathalie Baye. On se dit surtout que les soins esthétiques, faits de baumes apaisants, d’onguents aux propriétés cicatrisantes, d’huiles essentielles aux vertus calmantes, de massages relaxants et d’écoute bienveillante, devraient être remboursés par la Sécurité Sociale.

S’il n’est pas à mettre entre toutes les mains, surtout pas celles des jeunes filles qui lisent encore les bluettes de la Bibliothèque Rose en suçant un sucre d’orge, le roman âpre, lucide, mélancolique, grave et poignant d’Isabelle Desesquelles compte au nombre des plus réussis de la dernière rentrée littéraire. Les dames qui composent le jury du prix Fémina ne s’y sont d’ailleurs pas trompées puisqu’elles l’ont retenu dans leur première sélection. Quand aprés l’avoir refermé on le pose sur la commode, on se sent un peu cotonneux et courbaturé, comme aprés une intense séance de massage. Il nous faut quelques minutes avant de revenir à soi. Il est vrai qu’au pays merveilleux de la douce Alice, rien n’est tabou, tout se dit, même l’indicible. Et c’est dur à entendre l’indicible surtout pour celles et ceux qui ont gardé leur âme d’enfant.

Philippe LASTERLE

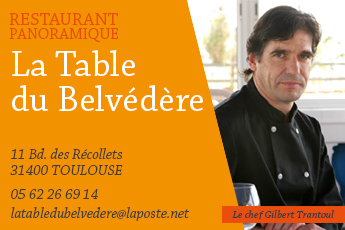

Club Littéraire du Belvédère

Les hommes meurent, les femmes vieillissent – 224 p. Belfond