Chaque mercredi, on rend hommage à un grand classique du cinéma. A voir ou à revoir.

La vie est belle de Frank Capra

Le cinéaste multi-oscarisé (trois Oscars du meilleur réalisateur) s’est particulièrement illustré dans la comédie loufoque (New York-Miami, L’Extravagant Mr. Deeds, Arsenic et vieilles dentelles…) comme dans un registre plus politique et social avec Monsieur Smith au Sénat ou L’Homme de la rue. La vie est belle, sorti en 1946 (après que Capra a contribué à la série de films patriotiques Pourquoi nous combattons durant la Seconde Guerre), se situe au croisement de ces deux inspirations. Un soir de Noël, dans la petite ville de Bedford Falls, les habitants prient pour l’un des leurs, Georges Bailey, tandis que dans le Ciel un ange de « seconde classe » est briefé par ses supérieurs sur le destin de cet homme qu’il va devoir secourir. On découvre alors la vie d’un individu qui a sacrifié ses études, ses projets, se rêves, au profit des autres, notamment de la petite banque de prêt familiale moins intéressée par les bénéfices que par le désir de permettre aux plus modestes de se loger. Georges Bailey, comme avant lui son père, trouveront face à eux « l’homme le plus riche et le plus méchant du comté » qui aura un jour l’opportunité de couler l’entreprise dont la situation financière amène Georges Bailey à vouloir se suicider. Mais son ange gardien va intervenir…

La vie est belle

Echec commercial et critique, La vie est belle deviendra pourtant un classique au fil de rediffusions télévisuelles chaque année à Noël aux Etats-Unis. A travers son héros idéaliste et son apologie des valeurs d’intégrité, d’entraide, de solidarité, de générosité, de sens du sacrifice, le film est apparu à certains comme un conte de Noël gorgé de bons sentiments à la limite de la mièvrerie. C’est ignorer, derrière l’optimisme affiché et le happy end, la noirceur profonde de La vie est belle. Ainsi, quand l’apprenti ange fait découvrir à Bailey ce qu’aurait été la vie à Bedford Balls s’il n’avait pas existé.

Amérique rêvée

De même, le film évoque la crise de 29, le déclassement et la misère, la voracité d’un certain capitalisme, la guerre. Intrinsèquement humaniste et populiste (le terme ne désignait pas alors un quelconque extrémisme, mais l’attachement aux gens du peuple), Capra mêle le réel et l’idéalisme, corrige sa lucidité sans illusions sur la nature humaine par le recours au fantastique à travers l’ange Clarence – vieillissant, bedonnant, porté sur la bouteille – ne correspondant guère aux conventions prêtées à sa nature.

Le cinéaste filme une Amérique de rêve et par là même rêvée. Le spectateur sait bien que dans « la vraie vie » les anges ne descendent pas du Ciel pour sauver les justes poussés au désespoir. Seule la foi dans le cinéma peut nous convaincre, le temps d’un film, du contraire. Ce miracle doit beaucoup à James Stewart que Capra dirigea auparavant dans Vous ne l’emporterez pas avec vous et dans Monsieur Smith au Sénat, autre œuvre emblématique du regard ambivalent du cinéaste venu d’Italie sur cette Amérique qu’il aimait tant. Stewart – également acteur de prédilection de Mann, Hitchcock ou Ford – campe ici l’un de ses plus beaux personnages.

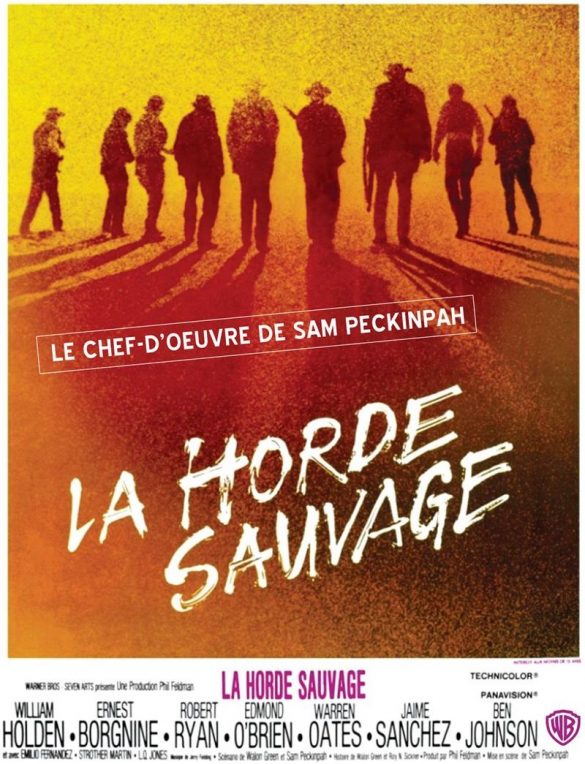

LES FILMS QU’IL FAUT AVOIR VUS