C’était à la Salle Nougaro, le jeudi 17 février 2022 à 20h 30, dans le cadre du cycle Musique du Monde.

Le programme annonçait:

Abou Diarra est un joueur de n’goni au parcours atypique. Formé par un maître virtuose et aveugle, connu sous le pseudonyme du « Vieux Kanté », il a sillonné, pendant plusieurs mois, les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry… à pied, accompagné de son seul instrument. Sa musique parle du voyage, de l’exil, du mouvement… Fasciné par le blues, le jazz, le reggae, il explore et cherche des harmoniques hors des gammes traditionnelles en ajoutant des cordes à son instrument. Nicolas Repac, compagnon de route d’Arthur H et arrangeur de son dernier album, Koya, a su dynamiser la musique d’Abou Diarra sans jamais la trahir ou la dénaturer.

De quoi me mettre l’eau à la bouche.

De plus, à l’heure où son pays natal, le Mali, s’éloigne de plus en plus de la France pour des raisons de géopolitique qui dépassent les amateurs de musique, il était fort à propos que la Salle Nougaro invite à Toulouse un artiste de ce talent et cette envergure.

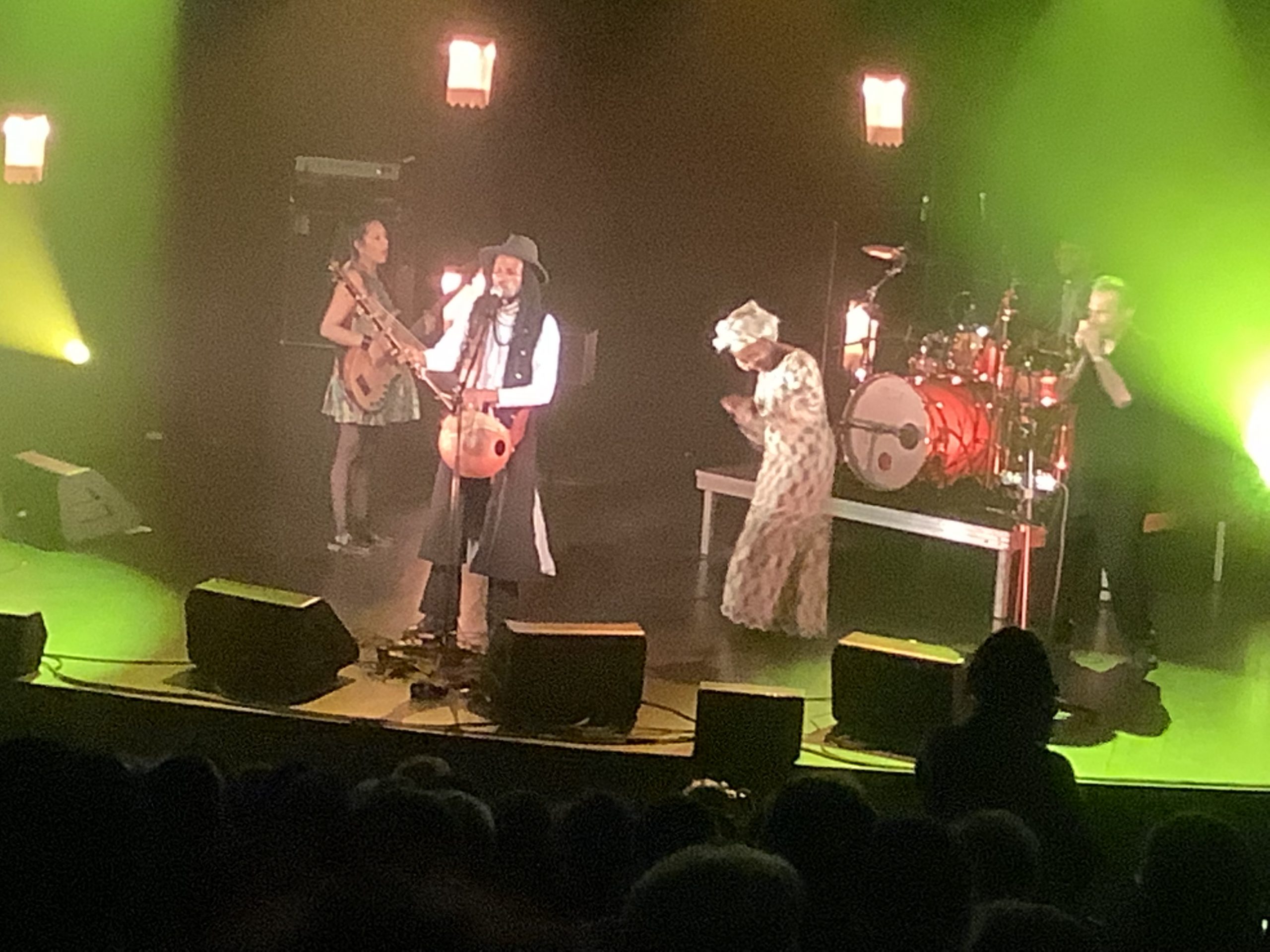

Avec son look de hobo (1) des routes du Sud des Etats Unis au temps de la Grande Dépression et de laségrégation raciale, long manteau cache- poussière et chapeau à sequins, Abou Diarra, superbe chanteur, est avant tout un virtuose du n’goni (2), cet instrument qui ressemble à une kora mais avec plus de cordes, jusqu’à 14 (!), dont il joue à la Hendrix, dans le dos, mais aussi à genoux, comme un sexe en érection.

Ses belles chansons traditionnelles, arrangées comme il se doit pour orchestre électrique, me font penser encore une fois qu’on ne dira jamais assez tout ce que les musiques africaines longtemps méprisées par la colonisation ont apporté au patrimoine de l’humanité.

De balades intimistes et nostalgiques aux rythmes endiablés des « bals- poussières », il met ses musiciens en valeur, le guitariste de Guinée-Conakry, Vincent l’harmoniciste français, Elena, la jeune bassiste très douée, équatorienne, et Mike, le batteur de Côte d’Ivoire, dans de longues improvisations blues-rocks, qui me réjouissent; et je ne suis pas le seul.

Le tout auréolé par les éclairages fins et même créatifs de Pedro, le nouveau régisseur lumières de la Salle Nougaro.

Après avoir demandé au public, qui répond « oui » bien sûr, « Vous voulez bien danser avec nous ? », il fait monter sur scène une amie malienne, dans un magnifique boubou traditionnel, qui vient se déhancher avec lui, et le public suit debout entre les sièges, comme aux plus beaux soirs de la salle Nougaro.

Abou Diarra remercie le public avec ces mots que beaucoup de gens du monde du spectacle oublient trop souvent: « Des artistes sans public ne sont rien ».

Il aura d’autres mots justes comme « Les artistes doivent être exemplaires et montrer l’exemple, car ils sont privilégiés ». Mais surtout « N’oublie jamais d’où tu viens, Africain », en évoquant les immigrants qui les ont précédés, italiens, espagnols ou maghrébins, « tous frères ».

Abou Diarra, lui, n’oublie pas qu’il a sillonné les routes d’Afrique de l’Ouest, quelque mille kilomètres à pied, à l’âge de 14 ans, accompagné de son seul instrument, un peu comme ces Compagnons du Devoir faisant leur Tour de France pour s’initier, et c’est ainsi qu’outre des traditions différentes, il a rencontré à son retour son maître non-voyant qui lui a transmis tout son savoir.

Et s’il chante l’exil et le voyage, c’est en mandingue et en bambara, ses langues natales, entre tradition et modernité.

A seulement 47 ans, il a encore un long chemin à faire autour du monde pour faire rayonner son blues malien.

Après le rappel, Abou Diarra donne son chapeau à un spectateur au premier rang en fauteuil roulant, faisant lever toute la salle pour une standing ovation.

Si je remarque à chacune de mes sorties musicales en ce début d’année post-pandémie et confinement, que le public semble avoir du mal à revenir dans les salles de spectacles, de concert en particulier, et c »est bien dommage !, la salle Nougaro aurait refusé du monde en d’autres temps; mais elle est quand même quasiment pleine.

Et c’était une soirée magique de plus dans cet écrin bleu.

Je ne m’en lasse jamais depuis 36 ans déjà.

Mais je ne dois pas être le seul.

Allez, haut le cœur, je veux croire qu’avec le printemps et le retour du beau temps, au propre comme au figuré,, le grand public retrouvera le chemin des salles obscures, salles de concerts, cinémas ou théâtres, comme avant.

Car la Culture est essentielle, contrairement à ce que l’on a voulu nous faire croire; et que l’on continue à vouloir nous faire croire, dans une campagne électorale où il n’était question que d’économie et d’hôpital public (toujours aussi mal loti par ailleurs), ou d’exclusion…

J’attends maintenant avec impatience l’annonce des nouvelles saisons musicales pour faire « danser mon corps et mon âme », comme disent les Soufis.

À commencer par la Salle Nougaro bien sûr. (3)

Pour en savoir plus :

1) hobo ou vagabond, travailleur sans domicile fixe se déplaçant de ville en ville, le plus souvent en se cachant dans des trains de marchandises, et vivant de travaux manuels saisonniers et d’expédients.

2) Le n’goni, aussi appelé le luth des griots, est la guitare-luth traditionnelle malienne.

Long de 70 cm, il est formé d’une caisse de résonance naviforme en bois massif, recouverte d’une peau de veau et un manche en bois rond et mince ne passant pas pleinement au travers. Les cordes en nylon (4 traditionnellement, mais jusqu’à 7 voire 12 aujourd’hui) sont fixées à l’aide d’anneaux de cuir, parallèlement au manche de l’instrument qui suit la même ligne que la caisse de résonance. Elles passent sur un petit chevalet en éventail.