La nouvelle édition du Printemps de septembre est annoncée à partir du 17 septembre 2021. C’ est l’occasion de rencontrer Christian Bernard, directeur artistique du festival depuis 2016, afin de présenter la programmation et de parler des choix faits pour la troisième et dernière édition qu’il orchestre.

Miryam Haddad, La proie du soleil, 2020 – Huile sur toile, 250 x 250 cm

Quels ont été vos fils conducteurs, vos envies, pour cette nouvelle édition ?

C’est au fur à mesure de la réflexion et des préférences qui s’expriment que des fils conducteurs se révèlent, je n’ai pas au départ une idée arrêtée. Je pars de beaucoup de données : Quelle est par exemple la situation de l’art aujourd’hui dans le monde ? Qu’est-ce que j’aimerais en montrer ? Qu’est-ce qui fait défaut à Toulouse et qui n’a pas pu y être vu ? Qu’est-ce qui pourrait venir enrichir la proposition d’art contemporain dans cette scène ? Voilà le genre de questions que je me pose. Ensuite, je me demande comment inscrire ce nouveau festival dans la suite de ceux dont j’ai eu la responsabilité précédemment, en 2008, 2009, 2016 et 2018.

Donc l’idée est aussi de garder une cohérence dans l’approche et la méthode et de choisir des artistes qui, à mon avis, reflètent des aspects significatifs de la scène contemporaine. Il ne s’agit pas de faire un portrait de la scène dans son ensemble mais de certains de ses secteurs. Les possibles de l’art à l’ère de la mondialisation sont si nombreux que personne ne peut prétendre en dresser le portrait en une seule manifestation.Et puis, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve davantage, que j’ai envie de soutenir plus que d’autres et tout cela induit des choix.

Ensuite, les lieux apportent souvent des suggestions et des contraintes, il y a la dimension de leur mémoire et de leur symbolique. Il y a une sorte de commande latente des sites et j’attache beaucoup d’importance à essayer de l’entendre, ce n’est jamais facile d’être en parfaite adéquation avec un lieu, surtout quand les contraintes y sont très fortes, ne fût-ce que par la structure du bâtiment, et les artistes y sont parfois embarrassés, parfois non.

Je me demande aussi évidemment comment nommer ce que nous proposons. La dernière fois c’était Fracas et frêles bruits, la fois précédente, c’était Dans la pluralité des mondes. L’idée est d’essayer à chaque fois de trouver un énoncé qui synthétise l’époque. Cette fois-ci, Sur les cendres de l’hacienda, me paraît exprimer assez bien le contexte moral et politique de l’époque. C’est évidemment dérivé de la fameuse formule d’Ivan Chtcheglov, qui date de 1961 et qui est donc très loin de nous dans le temps mais qui exprimait l’idée de construire des foyers de résistance, se protéger par poches de résistances. Évidemment ces espoirs ont été balayés de toutes sortes de façons par l’Histoire et aujourd’hui même l’idée de poches de résistances reste hypothétique. On a les T.A.Z (Zones d’Autonomie Temporaire), les Z.A.D (Zones A Défendre) mais on sait que ce sont des horizons très restreints et réversibles. La première donnée est que l’hacienda a brûlé, l’Histoire l’a carbonisée ; et d’autre part a surgi la pandémie, le titre avait été choisi avant qu’elle apparaisse par une sorte de pressentiment, mais elle ajoute à cela une grande catastrophe morale, sanitaire, économique et pour les ressources des gens tout simplement.

Les artistes ont beaucoup souffert de cette période, notamment les artistes plasticiens. Pour beaucoup d’artistes que nous montrons, il s’agit de la première exposition depuis le début de la pandémie, toutes les autres sont tombées à l’eau. Christian Lhopital a ouvert 3 expositions pendant cette pandémie, qui ont dû fermer 2 ou 3 jours après l’ouverture suite à de nouvelles restrictions gouvernementales. Mais, cette situation démontre que les artistes continuent malgré tout de se tenir debout.

Est-ce que malgré tout vous nous proposez une sorte de célébration sur les cendres de cette hacienda ?

On peut dire ça comme ça, je l’accepte volontiers. L’art est un Phénix, ce mythe lui va très bien. Il y a des périodes très dures pour l’art mais il se réinvente constamment et devance bien souvent la sensibilité de l’époque, c’est pour ça qu’on l’aime. Un festival doit exprimer un amour de l’art, disons-le aussi simplement que ça.

La traversée, la visite du festival se fait par essence entre parcours balisé et déambulation dans la ville. Comment considérez-vous cet aspect ? Quelle place a t-il ?

C’est une question vraiment importante pour moi. La première raison est que quand je suis venu à Toulouse pour inventer une forme spécifique pour le festival, j’ai été saisi par cette ville magnifique. Son hypercentre post-médiéval et renaissant est splendide. C’est une ville constamment en train de frémir avec sa jeunesse qui la parcourt sans cesse et qui lui donne une palpitation extraordinaire. C’est pour moi une qualité majeure de cette ville, mais qu’elle a évidemment un peu perdue avec la pandémie.

En disséminant le festival, ce qui était aussi une nécessité pratique, il faut bien le dire, mon idée était de favoriser pour les visiteurs des flâneries qui permettent de découvrir ou redécouvrir la ville car il y a chaque fois des lieux qu’ils ne connaissent pas et qu’ils connaissent grâce aux expositions. Mais d’un lieu à l’autre, il y a l’occasion de s’arrêter, de boire un coup, de voir une rue sous un autre jour. J’adore cette idée d’une intrication organique du festival dans la ville. Le flâneur est une figure centrale de la modernité

Sarkis, Mesure de la lumière, installation au couvent des Jacobins, 2018 © le Printemps de septembre © Damien Aspe

Quels sont déjà selon vous les expositions, les évènements, les temps forts de cette nouvelle édition ?

C’est toujours difficile quand on fait un programme de dire « Il y a ceci » et puis « Cela est moins intéressant ». Tout est pour nous intéressant, à un titre ou à un autre. Cependant un accent a été mis sur la rive gauche, c’était important à nos yeux d’avoir cette présence, disons, à l’extérieur de l’hypercentre culturel et bourgeois de la ville qui est magnifique comme je le disais tout à l’heure mais qui n’est pas toute la ville. On proposera la visite à partir de Trentotto, un nouveau lieu que nous allons utiliser, et heureusement que nous l’avons trouvé, pour un long parcours sur la rive gauche avant de revenir sur la rive droite.

Dans ce temps fort de la rive gauche il y a un élément qui compte beaucoup, c’est le projet conduit par Serge Boulaz, Attention, n’oubliez personne ! et qui a abouti au fait que nous avons pu recevoir plus de 1200 photos envoyées par les portables des gens qu’on invitait à le faire. C’est donc ensuite une énorme banque d’images qui a été confiée à des écoles primaires, collèges, lycées ou à des associations d’adultes pour qu’ils transposent ces photographies à la gouache, sur des formats A3. Au final nous avons plus de 700 peintures faites pour l’essentiel à partir de et sur la rive gauche et qui vont toutes être exposées, au Château d’Eau et au centre Henri Desbals. Puis, nous avons fait une sélection de 60 d’entre elles qui vont être photographiées, agrandies et montrées dans le métro et sur le Pont-Neuf. Je suis vraiment enthousiasmé par ce projet participatif qui a été conduit par un artiste formidable qui sait faire ça merveilleusement et qui a un fabuleux sens de l’autre.

Il est apparu sans que ce soit une intention préalable une sorte de fil rouge pour ce festival et qui est la prise en compte d’une nouvelle sensibilité dans le champ de la peinture qu’on pourrait appeler grossièrement post-surréaliste. C’est évidemment schématique de dire ça, je le regrette mais ça dit assez bien quelque chose. Dans ce registre on va retrouver Christian Lhopital que nous avions déjà montré à l’Adresse. On va aussi exposer une artiste péruvienne qui vit à Bâle, Luisanna Quattrini, il y aura aussi Cathryn Boch. On a beaucoup d’artistes qui ont un rapport à l’imaginaire qui n’est pas sans porter des réminiscences du surréalisme. C’est aussi le cas d’une artiste issue de l’ISDAT (Institut Supérieur Des Arts de Toulouse), Mathilda Marque Bouaret que nous soutenons depuis un bon moment et qui sera visible aux Abattoirs. Tout cela va donner une couleur, une atmosphère à ce festival. Ce n’est pas le seul versant de ce qu’on montre mais ce sera assez sensible et ça va se retrouver jusqu’à Lieu-Commun où il y aura une exposition à partir de la fondation d’Agnès B et de sa collection.

Ensuite une autre caractéristique de ce festival et qui va de soi, est qu’ il est scrupuleusement paritaire, et montre des artistes femmes, jeunes, moins jeunes et plus âgées, des stars et des inconnues. C’est une marque de fabrique pour nous de ne pas hiérarchiser, de ne pas courir derrière le succès et de présenter un regard qui associe aussi bien des artistes reconnus et des artistes émergents, dont l’avenir est formidable ou plus restreint, on ne le sait pas, mais qu’il vaut la peine de regarder aujourd’hui. C’est aussi ça notre rôle générique et pas seulement local. Bien sûr nous montrons des artistes d’ici comme Damien Aspe ou Rolino Gaspari, ça compte de les accompagner dans un contexte aimablement concurrentiel et de ne pas simplement faire une exposition d’artistes locaux, ce qui n’a pas beaucoup de sens.

Il y a aussi des choses importantes pour moi, il faut noter qu’il y a plusieurs artistes qui sont morts et à qui nous rendons un hommage. Par exemple deux artistes qui sont dans le programme sont morts pendant la pandémie, c’est-à-dire tout récemment, c’est le cas de Siah Armajani et de Jean-Marie Krauth. D’autres artistes sont décédés plus tôt comme Marie Bourget qui était une figure de l’art en France tout au long des années 80, qui est morte assez jeune et dont l’œuvre commence à s’éloigner de nous de façon injuste.

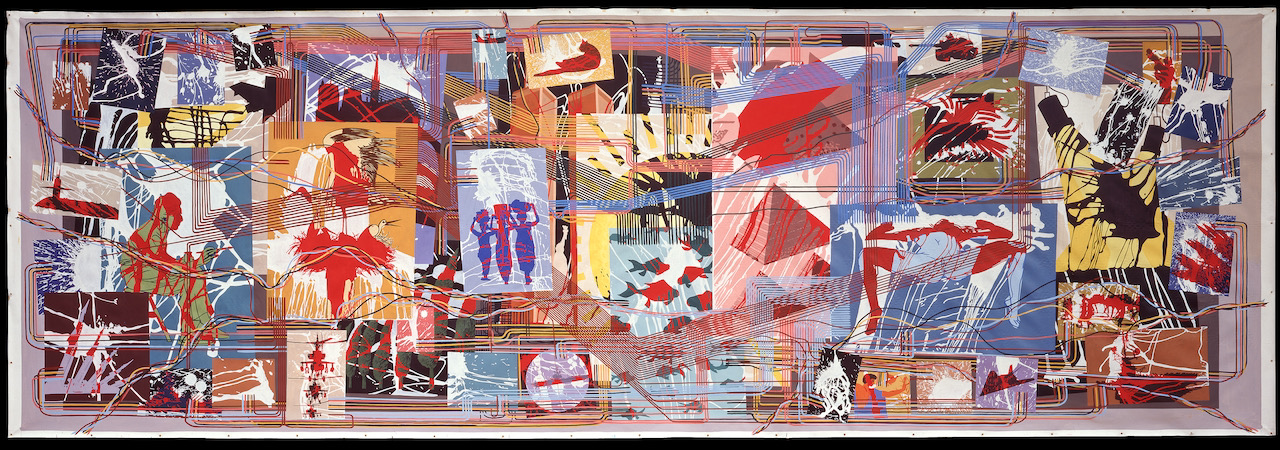

De la même façon nous allons montrer une œuvre extrêmement importante de Gérard Fromanger, une très grande toile qui fait plus de 9 mètres de large sur 4 mètres de haut. C’ est une très grande peinture d’Histoire qui s’appelle De toutes les couleurs et qu’il a réalisé pendant une unité de temps très précise. Il y a travaillé du jour où a été déclarée la guerre à Sadam Hussein, donc la première Guerre du Golfe, jusqu’au jour où cette guerre s’est effectivement déclenchée, c’est-à-dire les trois mois de préparatifs de la guerre pendant lesquels la presse passait son temps à décrire les armes qui allaient détruire Sadam Hussein. Il en ressort le plus grand tableau de peinture historique qui ait été réalisé depuis l’après-guerre en France. Pour moi, c’est aussi important que Guernica et à beaucoup d’égards. C’est une toile que j’ai déjà exposée plusieurs fois et je tenais à la montrer aussi parce que notre vie politique, sociale et économique actuelle est encore déterminée par cette guerre, par les troubles qui ont été déclenchés au Proche-Orient et qu’il est bon de voir que des artistes en ont témoigné tout de suite et puissamment.

Gérard Fromanger, De toutes les couleurs, peinture d’Histoire, 1991/1992 FNAC 02-663 Centre national des arts plastiques © Gérard Fromanger / Cnap

Vous écrivez dans le communiqué de presse « Discerner aujourd’hui ce qui aura demain du sens pour notre présent est impossible. C’est pourtant là que se situe notre enjeu inespéré. Au moins savons-nous nos limites et notre chance ».

Est-ce qu’il s’agit d’essayer d’être d’humbles visionnaires ?

Humble surtout ! On a pas toujours la chance de pressentir ce qui sera retenu par les générations suivantes et ça change sans cesse. Entre les deux guerres mondiales au XXe siècle, les réalismes étaient extrêmement considérés et après guerre le récit moderne s’est vraiment constitué et les a effacé de l’histoire du XXe siècle. Aujourd’hui ils reviennent en force, on s’y intéresse à nouveau et pas seulement parce que les historiens ont fini d’étudier les grands programmes abstraits du XXe siècle mais aussi parce que le monde a changé et que ce type d’art et de représentation parle à nouveau aux artistes et à l’ensemble des amateurs. Qui aurait dit en 1920 que Matisse serait considéré comme un des artistes majeurs du XXe siècle ? Tout le monde pensait que c’était un très grand peintre français mais de là à le placer là où il est aujourd’hui, on ne pouvait pas le prédire. Et qui en 1925 s’intéresse à Miró ? Peu de monde à part la cinquantaine de personnes autour des Surréalistes.

Donc tout ça est toujours incertain, l’accélération de l’Histoire et la massification du monde de l’art le rend encore plus incertain. Telle forme d’activité artistique qui aujourd’hui paraît être l’alpha et l’oméga de ce qui doit être fait, donc en gros tout ce qui concerne l’identité « Moi je suis comme ça, ma provenance est ma vérité » paraîtra certainement dans 30 ans comme un moment très minuscule de l’affirmation artistique. Il faut être humble, il ne faut pas dire : « C’est ça la vérité de l’art ». Il faut simplement se dire qu’on essaie d’approcher des archipels qui nous semblent convaincants aujourd’hui et qui potentiellement ont la capacité de durer.

Qu’est-ce qu’on peut souhaiter au Printemps de Septembre pour ses prochains anniversaires ?

Il faut lui souhaiter de durer et ça n’est jamais garanti pour les institutions nomades. 30 ans c’est long pour une institution, c’est vraiment l’expression d’une force, d’une maturité et d’une raison d’être. Quand on atteint 30 ans, c’est qu’il y a eu des raisons à cela et qu’elles augurent d’une suite mais tout de suite c’est improbable, difficile. La culture n’est plus à l’ordre du jour des projets politiques, elle est désormais une variable d’ajustement dans les budgets et la pandémie est ravageuse pour ça. Mais ce que je souhaite au Printemps de septembre est de reverdir chaque année.