Chaque mercredi, on rend hommage à un grand classique du cinéma. A voir ou à revoir.

Manhattan de Woody Allen

Rarement (jamais ?) un cinéaste n’aura été autant identifié à une ville, en l’occurrence sa ville natale, que Woody Allen à New York. Même si les décennies passant, Allen « délocalisera » – insuccès dans son propre pays et coproductions internationales obligent – certains de ses tournages en Angleterre, en France, en Espagne ou en Italie, la « Grande Pomme » est le décor de la quasi-totalité de ses films et Manhattan demeure l’œuvre emblématique de la liaison fusionnelle entretenue par l’artiste avec la cité. La scène d’ouverture est entrée dans l’Histoire : au gré d’un cinémascope majestueux ainsi que du sublime noir et blanc de Gordon Willis, une voix off égrène les débuts d’un livre-confession sur fond d’images de Central Park, de l’Empire State Building et autres tandis que Rhapsody in Blue de Gershwin accompagne la déclaration d’amour : « Il adorait New York ».

La voix est celle d’Isaac Davis (Woody Allen), un scénariste de télévision qui abandonne ce métier alimentaire pour se consacrer à l’écriture d’un roman mêlant réflexion sur le déclin de la culture et autobiographie. Une façon aussi de répondre à l’ouvrage à paraître de sa deuxième épouse, vivant désormais avec une femme, qui s’apprête à régler ses comptes avec Davis. A quarante-deux ans, ce dernier vit avec Tracy (Mariel Hemingway), une étudiante de dix-sept ans, mais va tomber amoureux de Mary (Diane Keaton), la maîtresse de son meilleur ami Yale (Michael Murphy).

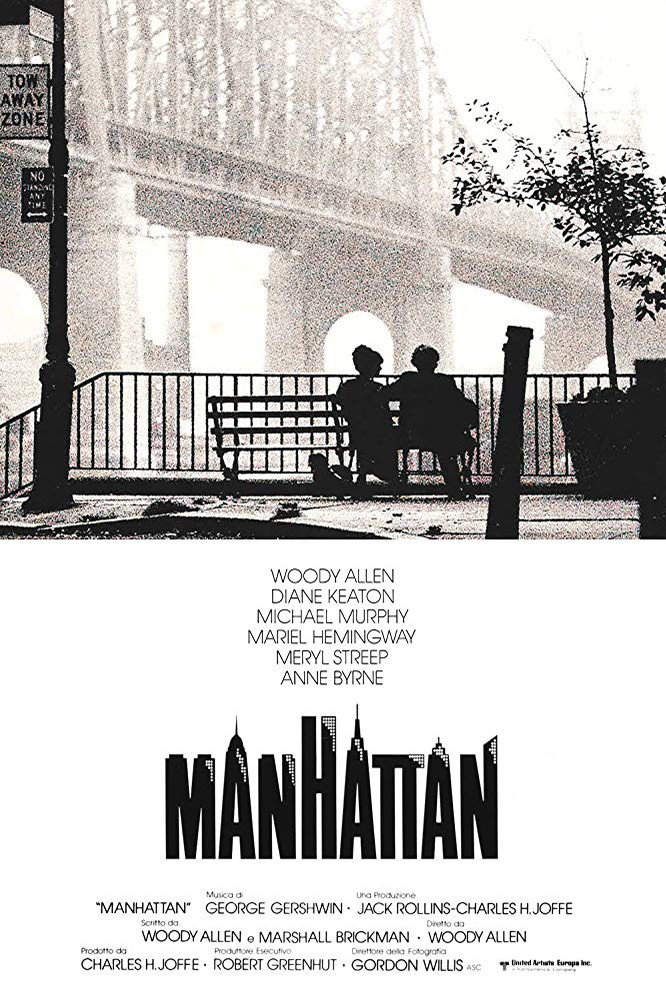

Plan iconique

Après Annie Hall en 1977 et ses quatre Oscars (dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario – cosigné avec Marshall Brickman), Manhattan plante deux ans plus tard les piliers de l’univers allenien, un univers à la fois autocentré et dépassant les frontières au sein duquel on suit les bonheurs et les peines d’un intello juif new-yorkais taraudé par ses amours, trompant son angoisse existentielle et ses doutes métaphysiques avec la psychanalyse, la fréquentation de quelques amis de son milieu, la passion pour le jazz, le cinéma et la littérature. Auteur complet, scénariste, réalisateur et le plus souvent interprète, Allen marque en quelque sorte la rencontre entre Groucho Marx et Ingmar Bergman, Sigmund Freud et Cole Porter.

Dirigeant des actrices-muses (en particulier Diane Keaton et Mia Farrow qui partagèrent sa vie), le cinéaste leur oppose ses propres doubles à travers un anti-héros bavard, angoissé, éternellement insatisfait, maladroit, drôle, séducteur. A l’image de Manhattan où dialogues à la mitraillette et confessions chuchotées se répondent, où l’éternel ballet des cœurs et des corps se nourrit d’occasions perdues, de désir mimétique, de moments suspendus. Dans ce registre, le plan réunissant Woody Allen et Diane Keaton, assis sur un banc au petit matin, face au pont de Queensboro et à l’immensité de la ville, est devenu iconique. Au fil d’un chassé-croisé amoureux ponctué de tendresse, de cruauté, de cynisme, de romantisme, Manhattan distille sa part de mélancolie, celle sans laquelle les comédies douces-amères d’Allen n’auraient pas leur saveur.

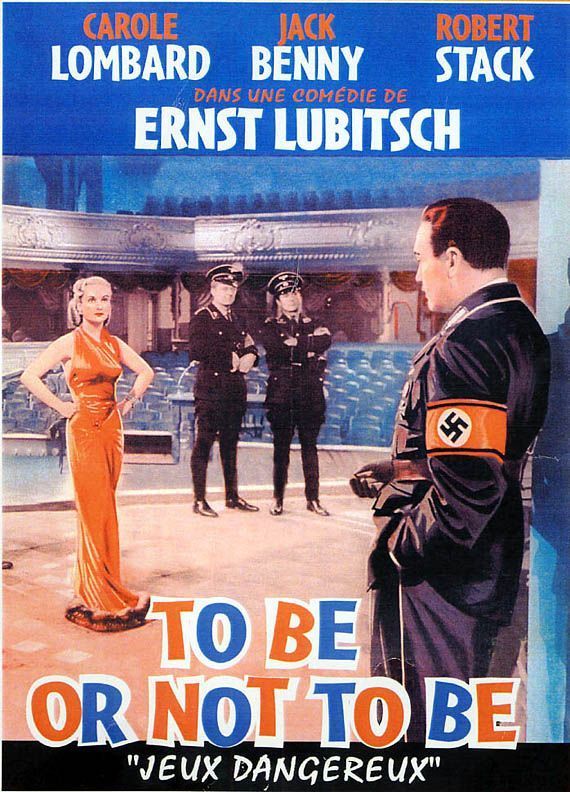

LES FILMS QU’IL FAUT AVOIR VUS