C’est pour le jeudi 12 janvier à la Halle à 20h, et pour une unique représentation en concert événement de la version originelle intégrale de 1866 de La Vie parisienne de Jacques Offenbach. Romain Dumas dirige cette production qui base tout sur l’Orchestre national du Capitole de Toulouse pour ce qui est du côté musique, mais aussi sur une formidable distribution vocale côté chant, sans oublier le Chœur de l’Opéra national du Capitole.

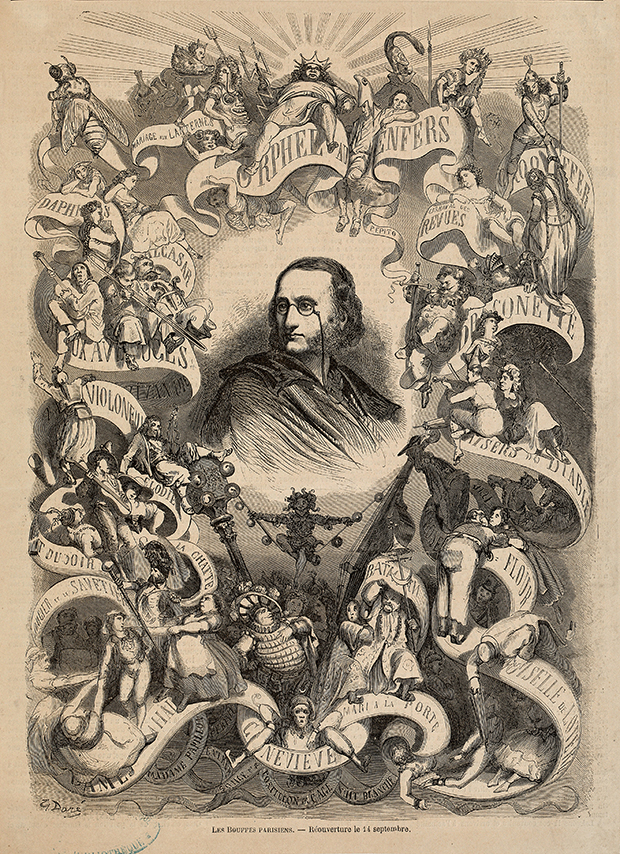

Offenbach – gravure de Gustave Doré – 1864

L’ouvrage en question est un opéra-bouffe en cinq actes, joué pour la première fois le 31 octobre 1866, au Théâtre du Palais-Royal. Une version révisée définitive en quatre actes sera donnée en 1873. Le livret est dû au duo si complice Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Bien sûr, sur une musique de Jacques Offenbach, leur Belle Hélène venant d’obtenir un immense succès depuis le 17 octobre 1864. Mais cette fois-ci, au diable la mythologie et le conte allusif ! l’objectif est, quelques mois avant l’ouverture de la fameuse Expo de 67, de “croquer“ sur le vif, les joyeux noceurs français et étrangers de la capitale, rassemblés en une galerie de portraits typiques, dont la charge n’exclut nullement la véracité et, impliqués dans une suite d’aventures aussi ébouriffantes qu’imprévisibles. Somme toute, c’est l’actualité serrée de près au plus intime de ses contours ! Une peinture mordante, mais enjouée, spirituelle – ou du moins, qu’ils ont conçue telle. Le pari sera gagné dès la création. Tout le talent de maestro d’Offenbach aura été sollicité, un maestro s’étant acharné sans pitié au dressage musical d’une troupe peu habituée au langage de ce livret. On est au Palais-Royal, ce n’est pas une salle d’opéra. Un maestro intraitable quant au respect de la mesure et de la ligne mélodique qui ne doit altérer pas la moindre note. Des exigences qui perdureront et qui ne peuvent que conforter le niveau artistique de la production défendue plus de cent cinquante ans plus tard.

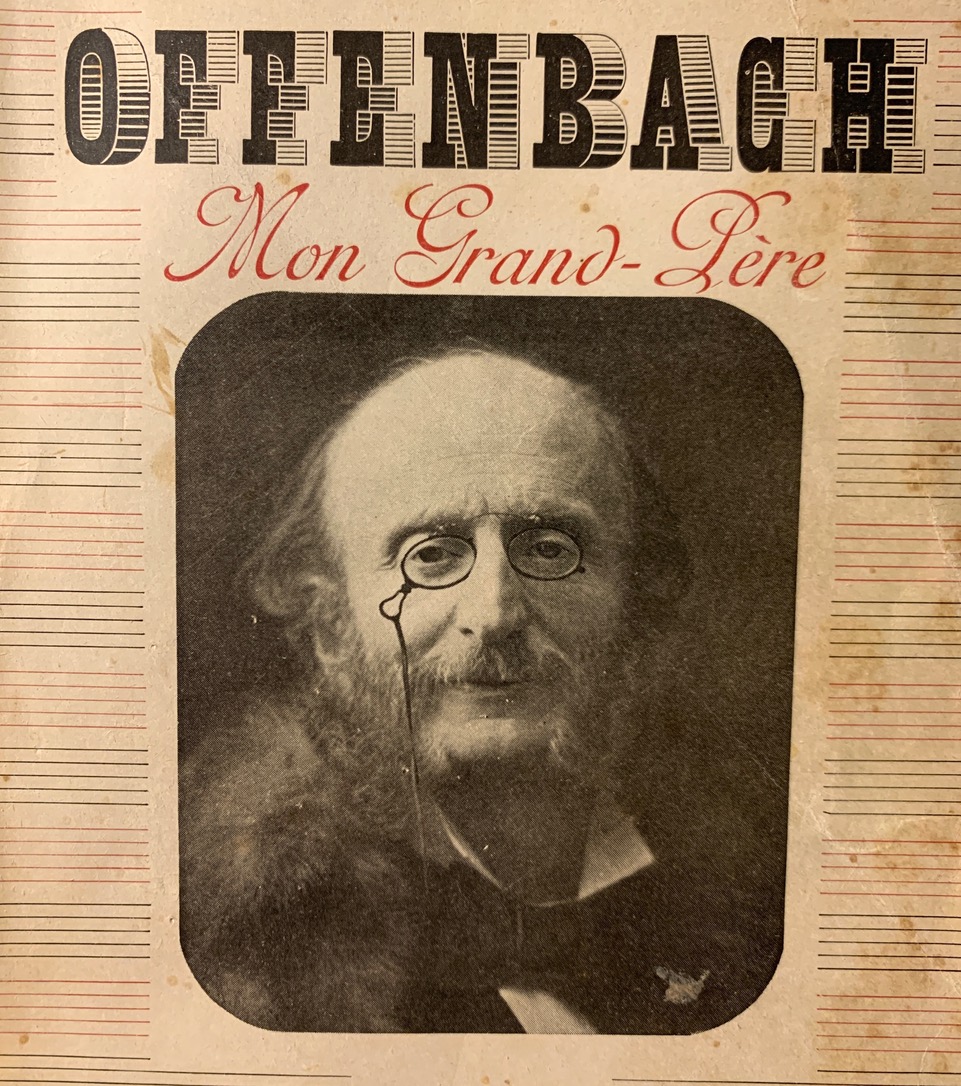

Jacques Offenbach approchant la trentaine

Offrir, même en concert, un ouvrage comme La Vie parisienne, c’est bien le meilleur moyen de commencer une année nouvelle dans la bonne humeur et une certaine folie bienvenue dans un contexte si compliqué et ce, grâce à Jacques Offenbach. Il est bien dit opéra-bouffe et non opérette ou encore opéra-comique. Au début du XIXè siècle, le phare du Monde occidental, aussi bien dire du Monde, c’est Paris. Offenbach, comme bien d’autres, choisit (enfin, son père) et vient se fixer dans la prestigieuse capitale qui va passer des romans d’Honoré de Balzac à ceux d’Émile Zola.

Né à Cologne en 1819, Jacques s’appelle Offenbach, son père ayant pris le nom de sa propre ville de naissance. Isaac père en part sur Cologne où il fera dix enfants. De là, bien conscient que son fils Jacob est surdoué en musique, il décide de l’amener en France, à Paris, pays constituant un véritable aimant sur les juifs rhénans, plus que Vienne ou Berlin. Le gamin a quatorze ans. Ce sera la mansarde rue des Martyrs, avec son frère Julius, à peine plus âgé !. Par un tour de passe-passe, il est admis au Conservatoire dirigé par un certain Cherubini. Il a quinze ans, francise son prénom, s’ennuie au Conservatoire, et va trouver un petit emploi de violoncelliste à l’Opéra-Comique, plus quelques leçons pour subvenir. Il pourra voir alors de plus près surgir, disons les mots, les oripeaux et les toiles peintes qui servent de décors et costumes et qui vont devenir son univers.

Guère assidu, il est quand même repéré par le fameux Halévy, il se perfectionne en tant qu’instrumentiste et se fait remarquer par ses dons dans la composition. Il passe tout son temps dans les endroits où on pratique la musique, quelle qu’elle soit. Boulevard du Temple, il est partout, libre comme l’air. Et ses premiers succès viendront avec ses compositions de valses, une danse alors très à la mode. Ses feuillets seront même publiés. Il n’a pas 20 ans. Et c’est le temps où les salons « consomment » de la musique. Avec son acolyte, le jeune noble Friedrich von Flotow, le plus jeune encore, Jacob, devenu Jacques, comprend vite. Il incarnera dans ses premières compositions, la synthèse de ce style de morceaux qui reflètent le goût secrètement petit-bourgeois des salons et leur souci d’élégance et de distinction.

Jacques Offenbach approchant la soixantaine

De son arrivée à Paris jusqu’à l’ouverture de son théâtre, les Bouffes-Parisiens, en 1855, se seront écoulés 22 ans. Toute une période de luttes, quelquefois féroces, de travail, de déceptions, de réussites et d’échecs sans espoir. Mais rien ne semble abattre ce grand pour l’époque (1,73) et très maigre, qui amuse par sa gaieté et son humour, qui intrigue, et qui finalement séduit. Sans parler de sa musique qui s’harmonise avec l’esprit du temps. Il réussira parce qu’il est l’expression même de ce Second Empire qui va naître, dans les lumières des boulevards du Baron Haussmann, le protégé de l’Empereur, dans la rumeur mondiale de l’Exposition Universelle et qui finira hélas dans la plaine de Sedan. Le “mal dégrossi“ arrivé de Cologne a su se couler dans le moule et devenir un “parisien accompli“. Le “gros Jacques“, comme il se surnomme, deviendra le “ Liszt du violoncelle“. (N.B. : le jeune Edgar Moreau a enregistré une magnifique version de son Concerto pour violoncelle et orchestre qu’il serait fort opportun d’entendre à la Halle !!) Tout cela le conduira même à faire un mariage “au-dessus de sa condition“ suivant l’expression consacrée. Après une période bouillonnante sur le plan professionnel, perclus de rhumatismes douloureux, atteint de la goutte, l’indifférence gagne du terrain, soi-disant, théorie séduisante sur le plan historien mais bien relative pour un musicologue. Malgré des revers conséquents occasionnant des gouffres financiers, Offenbach est bien celui qui fut l’un des plus grands compositeurs de son époque et le créateur de l’opéra-bouffe. Une œuvre posthume, Les Contes d’Hoffmann révèlera au public que le compositeur, véritable symbole du rire en musique, était capable d’une autre musique, d’une autre forme d’art lyrique tout aussi digne que celle de ses illustres prédécesseurs.

« De la fantaisie à pleines mains, des incidents d’un comique achevé, des épisodes burlesques, des plaisanteries un peu épicées et surtout cela de la musique alerte et originale comme Offenbach en sait écrire, voilà tout ce que contient la Vie parisienne. » Le Charivari du 4 novembre 1866

Quelques mots sur le synopsis de cette œuvre d’ironie au second degré, unique dans l’histoire du théâtre lyrique. L’Ouverture est une des plus réussies du compositeur, mais attention, c’est l’Ouverture de la version de 1866 et non de 1873, ce qui peut déstabiliser ceux qui connaissent un peu l’ouvrage. Avec mise en scène, on pourrait remarquer le pied-de-nez d’entrée avec le premier décor à savoir, une gare !! celle de l’Ouest, future Gare Saint-Lazare. Ce sont les premiers émois des gares parisiennes. Chœur des employés de la gare donc Chœur du Capitole. Arrivent à la gare les deux compères, le vicomte Raoul de Gardefeu, pourchasseur de gibier féminin, et Bobinet, fâchés pour une histoire de grisette. Ils viennent accueillir une certaine Métella dont ils sont maintenant amoureux de concert. Nous sommes avec Mathias Vidal – inoubliable Platée il y a quelques mois – et Marc Mauillon qui convoitent donc Véronique Gens. Métella n’arrive pas seule mais au bras d’un nouvel aspirant soupirant. Elle snobe les deux soupirants écartés qui font alors bloc devant cette nouvelle trahison. Les deux conviennent finalement d’abandonner la fréquentation de ces cocottes. Bobinet part tenter sa chance auprès des aristocrates de Saint-Germain tandis que Gardefeu réfléchit.

Romain Dumas © Anne Bied

Ce dernier rencontre alors par hasard son ex-valet de chambre, Joseph. Il est venu récupérer un couple suédois en visite à Paris. Une idée géniale ! germe alors dans l’esprit du vicomte : il se doit de remplacer Joseph (Carl Ghazarossian) auprès du baron et de la baronne de Gondremark, pressés de connaître La Vie parisienne (Jérôme Boutillier – Colline dans la Bohème et Sandrine Buendia). La manœuvre réussit. Gardefeu sera leur cicérone, mais les deux “touristes“ n’ont assurément pas les mêmes objectifs quant à la découverte de Paris. En allant récupérer les bagages, c’est la rencontre avec un autre voyageur, le Brésilien (Pierre Dheret, l’insensé Mercure dans Platée) dont une page du chœur fortement scandée va introduire l’air célèbre ; ce dernier ne fait nul mystère de ses intentions folichonnes. Et à nouveau le chœur déchaîné dans une fin de premier acte au rythme implacable.

Anne-Catherine Gillet © Fabrice Hauwel

On comprend que, de ce point de départ, la pièce va s’engager, ou pour mieux dire va s’engrener dans une série de plaisanteries de plus en plus fortes, de plus en plus risquées. Pour le début de l’Acte II, on retrouve Pierre Dhéret qui est maintenant le bottier et la gantière Gabrielle chantée par Anne-Catherine Gillet que les habitués du Théâtre connaissent parfaitement. On la retrouve un peu plus loin dans l’air fétiche : « Je suis veuve d’un colonel…… » Cette scène est inénarrable.

On s’arrêtera là pour le synopsis en vous souhaitant ardemment de trouver une place pour entendre – musique et chant – de cet ouvrage-phare de Jacques Offenbach, auteur de plus de cent pièces avec chant, mais plus de 600 au total, mort épuisé à 61 ans, tout comme un Felix Mendelssohn, et plus jeune encore un certain Mozart. Il fut aussi un très grand épistolier écrivant moult lettres, articles, critiques, ne signant pas toujours Offenbach. Il déployait aussi une énergie dantesque en ayant l’œil sur tout, s’occupant de tout, exigeait que tout lui soit soumis : depuis les maquettes jusqu’au textes des affiches…

Pierre Derhet © Gaël Bros

Extrait d’une lettre du 30 décembre 1860 de Jacques Offenbach à Hippolyte de Villemessant, (du Figaro) au sujet de l’opéra bouffe : « (…) Oui, certainement, c’est une bouffonnerie, et je le savais si bien en écrivant ma partition que j’ai fait mettre sur l’affiche : opéra bouffe et non opéra-comique.… », à propos de la représentation de sa première œuvre à l’Opéra-comique, Barkouf, pour laquelle il prévoit un certain déchaînement hostile.

Orchestre national du Capitole