L’artiste d’origine catalane, qui s’était installé à Toulouse en 1945, s’est éteint le vendredi 27 novembre. Il laisse une œuvre extrêmement variée, irréductible, qui n’a pas toujours été reconnue à sa juste valeur.

Ses pinceaux n’auront pas eu le temps de sécher, et nul doute qu’à peine de retour chez lui il se serait immédiatement remis à ses « barbouillages », comme il s’amusait à dire. Jusqu’au bout, malgré son âge avancé et une santé qui lui jouait parfois des tours, Joan Jordà (1929-2020) n’aura cessé de mener ce « combat singulier » que l’acte de peindre était pour lui. Il s’est éteint le vendredi 27 novembre au matin, peut-être avec au fond du cœur et au bout des doigts une ultime esquisse à jeter sur le papier, le tout sous un ciel pâle et dans une clinique de la périphérie toulousaine où il avait été admis une dizaine de jours auparavant après avoir contracté le coronavirus. A 91 ans, déjà encombré par des difficultés pulmonaires chroniques, l’artiste a très vite succombé à la maladie, sa disparition brutale précipitant davantage encore son épouse Amapola, sa famille et ses proches, dans un profond chagrin. « J’ai l’impression de perdre mon père pour la deuxième fois » souffle le collectionneur et galeriste Jean-Paul Barrès, ami intime de Joan Jordà et intercesseur de son œuvre ces dernières années au fil de diverses expositions. « Il avait toujours des choses à dire. Il avait fait toute une série de tableaux cet été et cet automne, notamment en vue d’une exposition à l’Institut Cervantès » poursuit-il.

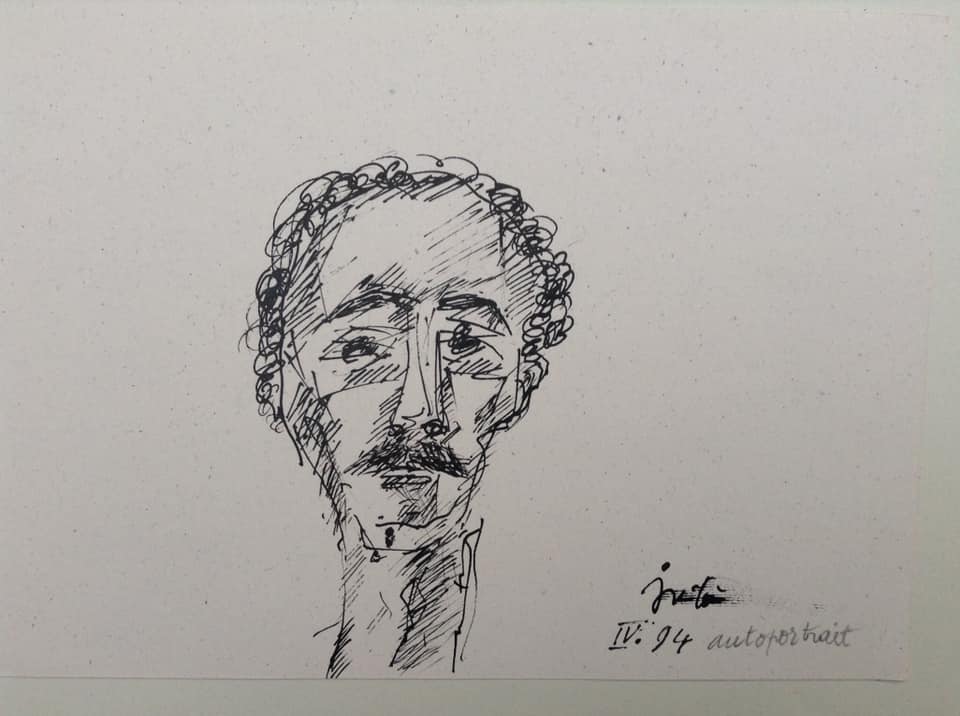

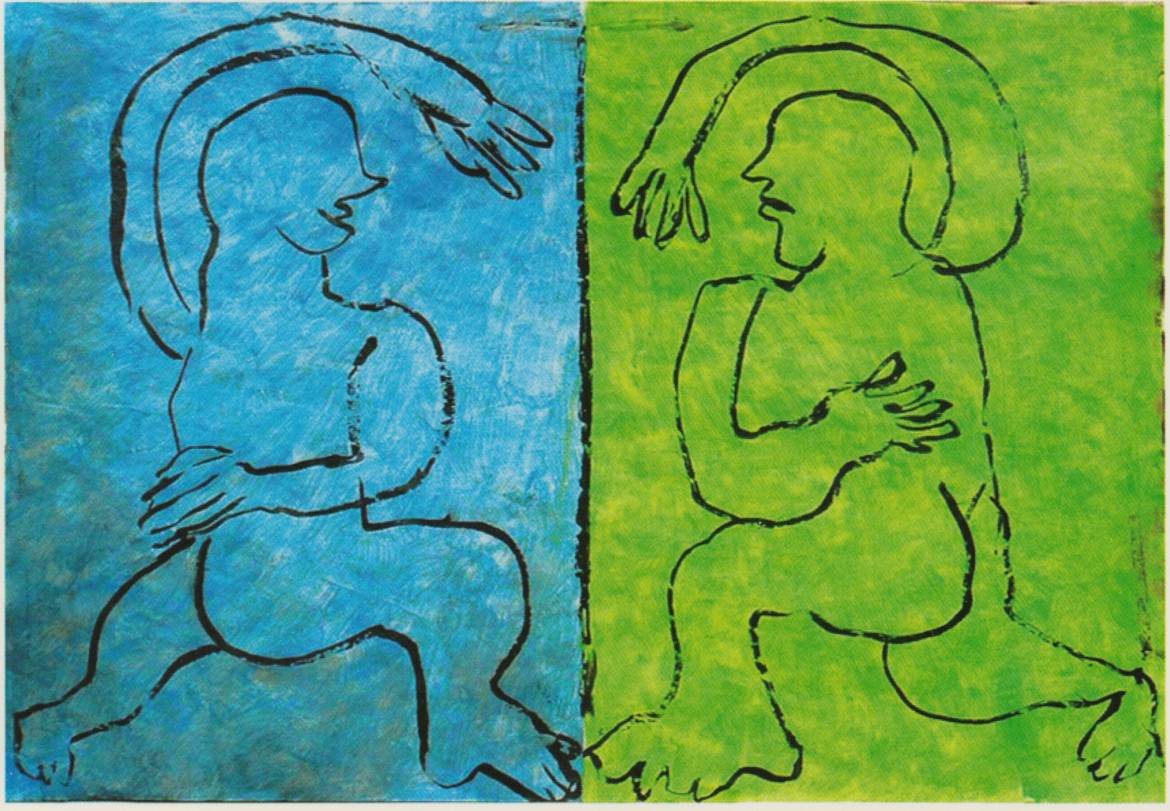

Diptyque – Institut Cervantes

Diptyque – Institut Cervantes

Guerre et Paix

Justement, pour cette exposition intitulée « Les désastres de la guerre et les délices de la paix », qui devait se tenir début novembre et qui a donc pris du retard en raison du deuxième confinement, Joan Jordà avait en effet réalisé une série de diptyques qui seront très prochainement accessibles au public. De même, il continuait de travailler avec Pierre Nouilhan, le fondateur des éditions Sables, ami de longue date également, pour lequel il avait illustré plusieurs ouvrages (Fils de la lumière et de l’ombre de Miguel Hernandez, La Tauromachie ou l’art de toréer de Pepe Hillo, Le Retable des Merveilles de Cervantès, le légendaire Lazarillo de Tormes, ou plus récemment La Peste d’Athènes, un texte ancien de Thucydide repris cinq siècles plus tard par Lucrèce). « Je l’avais encore eu au téléphone ces dernières semaines. Il était toujours enthousiaste à l’idée de pouvoir travailler sur un nouveau projet. La dernière œuvre que je lui demandée était une illustration pour un article à paraître dans la revue L’Auta en janvier prochain. Ces travaux d’illustration lui plaisaient beaucoup, et il a investi ce genre là avec autant de talent que dans le reste de son œuvre » confie Pierre Nouilhan.

« La tauromachie ou l’art de toréer », éd. Sables, 2000

« La tauromachie ou l’art de toréer », éd. Sables, 2000

De Sant Feliu à Toulouse…

L’œuvre de Jordà ? D’une variété immense, composée de peintures, d’encres, de dessins, de collages, de sculptures également, le tout d’une ampleur que les connaisseurs estiment autour de 4000 pièces. Les premières traces archivées, des croquis de plage, remontent quant à eux aux étés 1958, 1959 et 1960, qu’il avait passés sur le rivage méditerranéen. Une vingtaine d’années auparavant, à quelques semaines de la fin de la Guerre d’Espagne, ce natif de Sant Feliu de Guíxols, village côtier situé à une trentaine de kilomètres au sud de Gérone, était arrivé en France à l’âge de dix ans seulement avec sa famille, comme tant d’autres exilés républicains espagnols, lors de l’épisode de la Retirada, à l’hiver 1939. Installé définitivement à Toulouse en 1945 avec ses parents, il commence alors à peindre, tout en aidant sa mère couturière, puis s’inscrit à l’Ecole des Beaux-Arts au milieu des années 50 où il reçoit entre autres les enseignements de Raymond Espinasse.

« Vider ses poches »

Vingt ans plus tard, Joan Jordà expose ses œuvres pour la première fois, à la galerie Terre d’Ocre, dans un village de la campagne toulousaine, Bonrepos-Riquet. « Son travail est déjà à l’époque très graphique, très travaillé, avec une très grande richesse dans la composition et une surabondance de couleurs » estime Jean-Paul Barrès, qui avait d’ailleurs mis en lumière ces prolégomènes jordaliens au printemps 2018 avec l’exposition « Peintures 1978-1982 ». « A ce moment-là je me cherchais, qu’il s’agisse des couleurs, du graphisme, des signes. Ensuite, mes œuvres sont plus sombres, plus austères. Avec le temps, certaines choses prennent le dessus sur d’autres. D’une certaine manière, j’ai vidé mes poches pour aller vers une peinture plus dépouillée. Ces tableaux qui ont une apparence brouillonne permettent de se balader. On reste devant pendant un moment, on découvre peu à peu des choses, des éléments, des visages » nous confiait alors Joan Jordà.

« Ténébreux chaos »

Au fil des années 80, les expositions commencent à se succéder, notamment chez Pierre-Jean Meurice à Toulouse et Thérèse Roussel à Perpignan. A mesure que le milieu de l’art contemporain s’enthousiasme pour son travail, Joan Jordà compose les premières grandes séries de son œuvre : « Roi Reine », « Maternité », « Anatomie », « Inquisition », « Corps », puis les « Accumulations », les « Charniers », les « Captifs », les « Egorgés », les « Personnages cloués », le « Quijote » etc… : autant de titres qui illustrent évidemment les obsessions d’un artiste déterminé à éclairer selon ses propres mots « une parcelle de ce ténébreux chaos où nous nous débattons ». « Il ressentait, il éprouvait la violence du monde et l’exprimait avec un immense talent dans sa peinture » considère Muriel Sirat-Jougla, qui avait notamment coordonné une importante monographie parue en 2005, puis un ouvrage édité en 2013 à la faveur d’une exposition consacrée à la série des « Ménines », au Musée Goya de Castres.

L’éditeur Pierre Nouilhan confirme : « Il y a toujours une tragédie qui court dans ses créations. Et quand elle ne court pas par l’intermédiaire du sujet, elle court par la forme. Même dans des séries qui sont plus légères, plus gaies, on relève quelque chose qui est comme heurté, comme le témoignage ineffaçable d’une brisure ». Pour Muriel Sirat-Jougla, « cette violence rend son œuvre exigeante. Tout le monde n’y a pas accès. C’est pourquoi elle a été reconnue par les amateurs éclairés, les spécialistes et les collectionneurs. D’ailleurs, rares sont les gens qui n’ont qu’une seule œuvre de Jordà, car en général on tombe amoureux de son travail. Mais cette exigence explique aussi que l’ensemble de son œuvre n’ait pas été reconnue pour l’instant à la hauteur de ce qu’elle est ».

« La peinture comme une plaie ouverte »

« Ineffaçable brisure », « tragédie permanente » : dans leur ensemble les principales séries de Joan Jordà convoquent en effet des silhouettes, des animaux, des formes, des signes qui constituent un fatras d’épouvante, le chaos successif de l’engendrement, de l’arrachement et de la mort. « Je porte la peinture comme une plaie ouverte, depuis si longtemps qu’il n’est plus possible d’en guérir… Que le soleil brille ou que le givre blanchisse les toits, rien n’apaise cette insidieuse obsession » confiait-il en 2008. La découverte à l’adolescence du Guernica de Picasso, dont il conservera des années durant une petite reproduction punaisée au-dessus de son lit, n’est pas étrangère à cette inclination, cette sensibilité. « Ce fut un traumatisme, la découverte d’un continent » disait Jordà. « La souffrance est en nous du premier au dernier jour. Elle ne nous lâche jamais. Même lorsque nous essayons de la tromper, de la distraire par le plaisir, le jeu, l’humour, l’action » poursuivait-il.

Jean-Paul Barrès souligne néanmoins un élément fondamental à ses yeux. « Même dans certains de ses tableaux qui sont comme des défilés vers l’Enfer, il y a toujours une touche d’espoir ». Dans ses Notes d’Atelier, pages éparses et fragmentaires au fil desquelles se révèle une plume délicate, Jordà écrivait d’ailleurs : « En somme, je cherche à faire une peinture tragique mais qui ne soit pas triste. (…) Prendre conscience “que todo es nada”, sans pour cela en faire une arme de destruction, une force du mal, un laisser-aller. Au contraire, considérer cette chose qui n’est rien et qui est tout – la vie – avec une curiosité et un respect inépuisable ».

Un « figuratif abstrait »

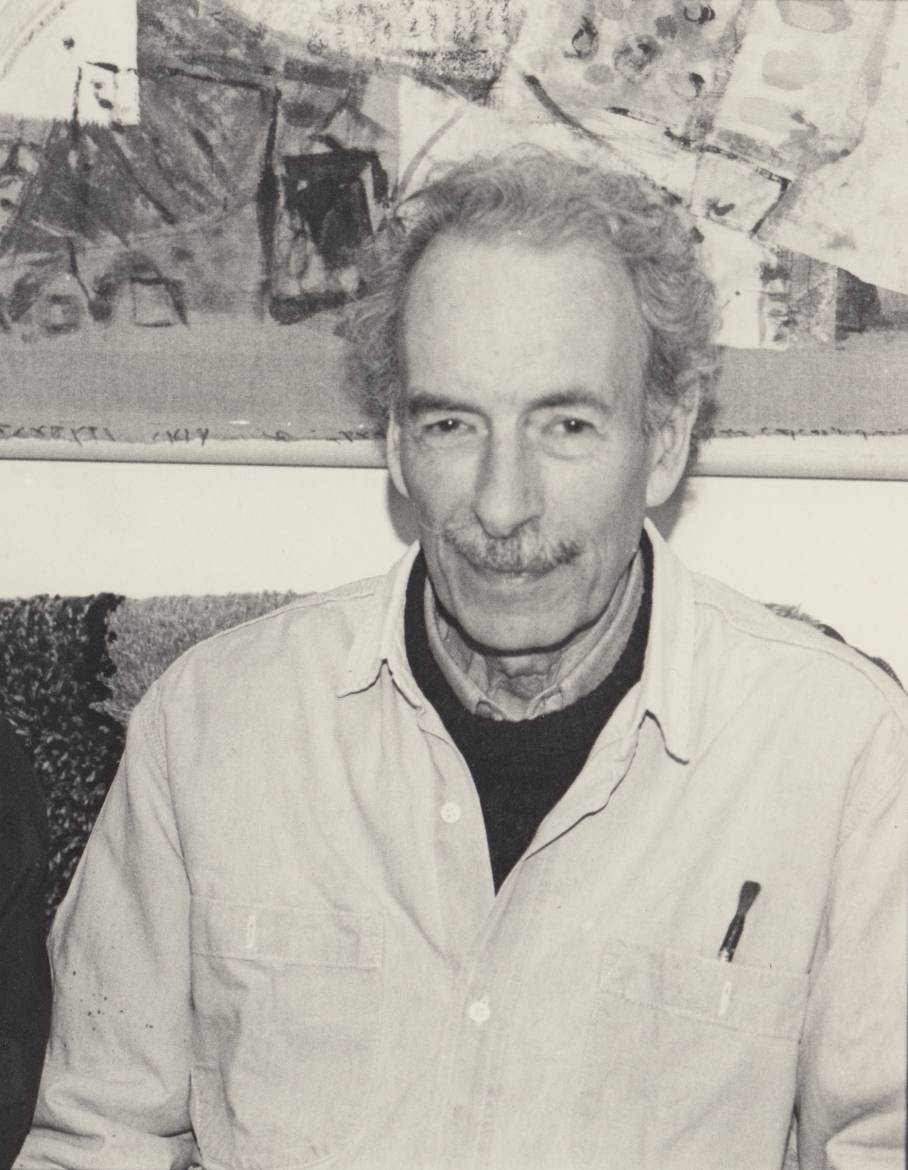

Les confessions de ses Notes d’Atelier invitent assurément à voir ce qu’il y a malgré tout de lumineux dans l’œuvre de Joan Jordà. Le souvenir de l’épreuve de l’exil, le dénuement, la conscience plus ou moins accentuée de cette Espagne décrite par José Ortega y Gasset comme une « douleur profonde, énorme, diffuse », le « sentiment tragique de la vie » de Miguel de Unamuno, le « puits de l’angoisse » décrit par José Bergamín, puis surtout le drame intime de la perte de son jeune et unique fils Olivier, tout cela n’avait pas asséché son cœur. La première image qui est ainsi venue à l’esprit de Jean-Paul Barrès au moment d’apprendre la mort Joan Jordà n’est autre que son sourire, et tous ceux qui ces dernières années avaient eu le plaisir et l’honneur de lui rendre visite dans sa maison de la Côte-Pavée n’ont pas oublié le regard vif et malicieux de celui qui savait tendrement se mettre en rogne.

Il recevait en bleu de travail, dans sa cuisine. Depuis sa fenêtre, il appréciait souvent d’avoir « pour seule compagnie la présence et la fidélité des arbres ». Il répondait aux cartes postales. Il aimait se définir comme un « figuratif abstrait », un « primitif contemporain ». Il récusait les embrigadements et s’agaçait volontiers des comparaisons avec d’autres artistes, d’autres mouvements. « Les influences sont un tout, composées de tout ce que l’on a vu, y compris de ce qui ne nous plaît pas. Il y a une dimension inconsciente très forte. C’est pourquoi les filiations sont toujours un piège » prévenait-il.

Joan Jordà était à l’affût, toujours en alerte, même quand la fatigue l’amenuisait. Une anecdote résume l’homme, son sens de l’humilité aussi bien que son tempérament. Pierre Nouilhan la raconte : « J’étais chez lui un soir, il y a deux ou trois ans, lorsque le téléphone a sonné. Au bout du fil, c’était le préfet de Haute-Garonne, Pascal Mailhos, qui l’appelait pour lui proposer de le décorer de la Légion d’Honneur. Joan, dont le père avait été anarchiste, lui a simplement dit : “Non monsieur le préfet. Cela n’aurait pas plu à mon père. En revanche, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous veniez voir ma prochaine exposition ». La prochaine, désormais, aura donc lieu à l’Institut Cervantès jusqu’en février prochain, en attendant que d’autres, par la suite, continuent de mettre en lumière cette œuvre singulière et irréductible. « Mes tableaux sont pleins de cicatrices » nous avait confié Joan Jordà la première fois que nous l’avions rencontré. Pour beaucoup, sa disparition vient d’en laisser une indélébile.

Joan Jordà (1929-2020)

• Joan Jordà, celui qui voudrait tant donner à la peinture l’usage de la parole

• Joan Jordà, peintre à l’émotion d’un écorché vif

• Les Ménines de Joan Jordà, thème de l’exposition du Musée Goya