La Cinémathèque française et la Cinémathèque de Toulouse consacrent une rétrospective au cinéaste américain Samuel Fuller.

Dix-huit films de Samuel Fuller et deux documentaires qui lui sont consacrés sont projetés à la Cinémathèque de Toulouse, au moment où, à Paris, la Cinémathèque française consacre également une rétrospective au cinéaste américain mort en 1997. Né en 1912, dans le Massachusetts, Samuel Fuller fut d’abord journaliste, spécialisé notamment dans les affaires criminelles, avant de se consacrer à l’écriture. Il publie son premier roman en 1935, puis cosigne dès l’année suivante plusieurs scénarios de séries B. Il est l’auteur de nouvelles et de romans dont beaucoup seront le point de départ de ses films, parmi les vingt-deux longs métrages qu’il réalisera jusqu’en 1988 pour le cinéma. Reporter de guerre et soldat dans la Big Red One, la Première division d’infanterie de l’armée américaine, pendant la Seconde guerre mondiale, Samuel Fuller apparaît en 1965 dans « Pierrot le fou », de Jean-Luc Godard, déclamant : «Un film est un champ de bataille : amour, haine, violence, action, mort, en un mot émotion».

Selon Jean-François Rauger, critique et directeur de la programmation de la Cinémathèque française, «Samuel Fuller est avant tout un formidable raconteur d’histoires. Mais les histoires qu’il raconte sont le produit d’une expérience biographique unique. Il est peut-être le dernier grand cinéaste américain dont la vie fut le carburant authentique d’une œuvre unique en son genre, une œuvre qui se nourrira des doutes d’un système avant qu’elle ne puisse plus y trouver sa place».

En 1949, son premier long métrage, « J’ai tué Jesse James », contient déjà les éléments qui distingueront son cinéma, notamment la volonté de détourner les codes du genre et de désacraliser les mythes. En 1950, pour « J’ai vécu l’enfer de Corée », son troisième long métrage et son premier film de guerre, il s’inspire de son expérience au front et de son premier contact avec la mort. Puis en 1980, il revient sur son passé de soldat dans son film autobiographique « Au-delà de la gloire » (The Big Red One). En 1952, dans « Violences à Park Row », il puise dans son parcours de journaliste pour mettre en scène le milieu de la presse des années 1880.

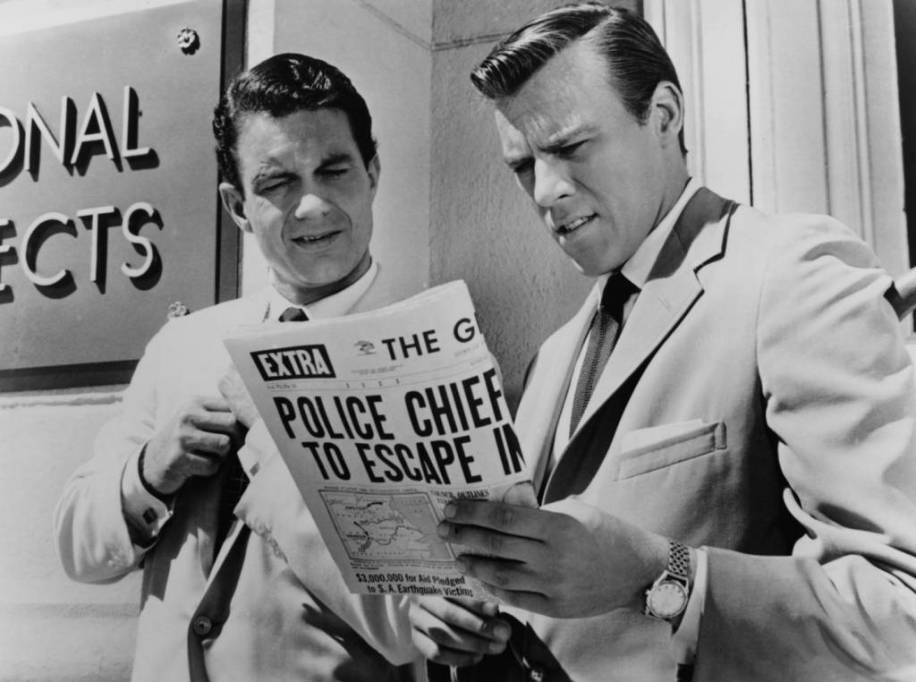

Pour Jean-François Rauger, «il y a, dans les films de Fuller, la conscience d’une insuffisance essentielle de la fiction à produire l’exact sentiment du vrai. Elle sera donc marquée par une violence inédite, celle de situations extrêmes ou paradoxales, celle construite par un montage discordant. Il faut avec Fuller en passer par le choc pour atteindre une forme souterraine de douceur et, surtout, de vérité. Son premier film prend déjà à rebours certaines mythologies du western. Le douteux héros de « J’ai tué Jesse James » est justement l’assassin d’une légende, le traître qui abattit le célèbre hors-la-loi, objet d’un culte lui-même ambigu. Tout le cinéma de Fuller va provoquer chez le spectateur le sentiment d’une inversion des valeurs. C’est un art du paradoxe qui est aussi un art du chaos. Les figures humaines construites par le cinéma hollywoodien se retrouvent lestées de qualités contradictoires : le sudiste raciste devient Indien (« Jugement des flèches », 1957), le petit malfrat et la prostituée se révèlent patriotes (« Le Port de la drogue », 1953), l’intolérant xénophobe est aussi héroïque, tout comme le bourreau stalinien s’affirme particulièrement sentimental, détaché, contrairement à lui, de tout préjugé racial (« Porte de Chine », 1957). Pour l’antipathique héros des « Bas-fonds new-yorkais » (1960), venger son père est une manière d’effacer la veulerie de celui-ci, quête dérisoire à laquelle il sacrifie son humanité. L’escroc cynique prend conscience de l’amour qu’il porte à sa femme et renonce à son obsession (« Le Baron de l’Arizona », 1950). À cet égard, sans doute peut-on réduire le héros fullerien à un obsessionnel dont la quête s’inscrit au-delà de toute morale, au-delà du bien et du mal. La question de la culpabilité et de l’innocence est ainsi rendue singulièrement complexe notamment par la présence fréquente de personnages d’enfants, entre pureté et désillusion.»(1)

Cinéaste de la violence, de la folie et du chaos, Samuel Fuller s’attachera à exhiber inlassablement l’avidité, l’hypocrisie et le racisme, sans complaisance ni artifice. Adepte d’un cinéma simple et dépouillé de prouesses techniques, il a inséré dans certaines de ses fictions des séquences tournées lors de ses voyages. Comme le précise Franck Lubet, responsable de la programmation de la Cinémathèque de Toulouse, «les films de Samuel Fuller sont truffés de scènes choc, de trouvailles stylistiques et d’histoires secondaires qui viennent parachever par l’humour – souvent noir – une intrigue principale toujours originale, et qu’il mène d’une manière sèche, sinon brutale, comme la vie peut l’être. Frappante, violente, foudroyante ; la mort jamais très loin, saisissante et pourtant anti-spectaculaire (tout le contraire d’un Peckinpah pour citer un faux-ami). Un cinéma où la vie et la mort sont intimement liées».

Jérôme Gac

(1) Cinémathèque française (2017)

Jusqu’au 8 février,

à la Cinémathèque de Toulouse,

69, rue du Taur, Toulouse.

Tél. : 05 62 30 30 11.

Jusqu’au 15 février,

à la Cinémathèque française,

51, rue du Bercy, Paris.

–

photo : « Les Bas-fonds new-yorkais »

© Wild Side