« Quand c’est beau, je ne peux pas m’empêcher d’avoir envie de filmer »

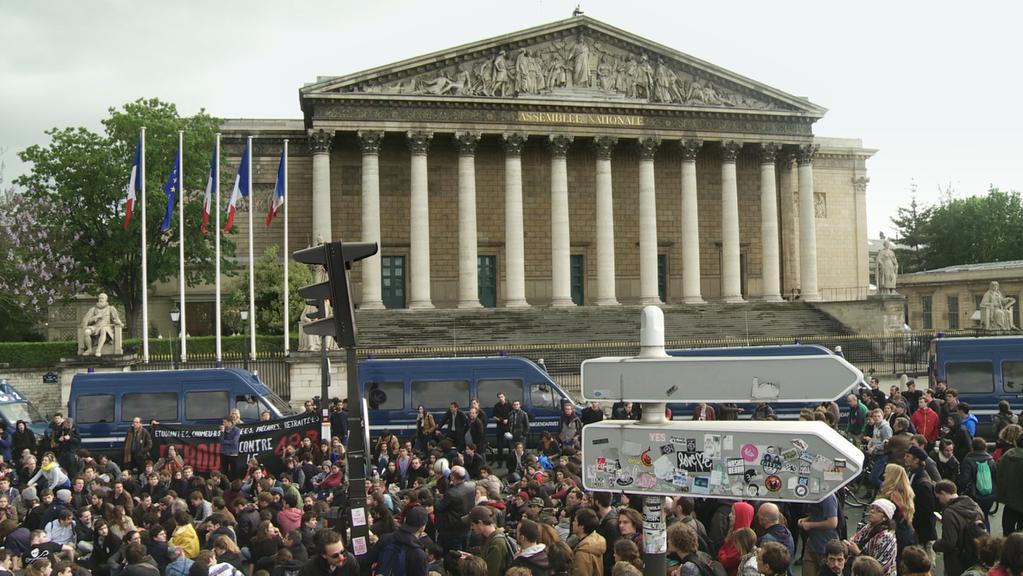

L’Assemblée, le nouveau film de Mariana Otero (À Ciel Ouvert, Entre nos mains) revient sur les débats qui ont eu lieu durant le mouvement Nuit debout, sur la place de République : comment des gens qui se connaissent pas, uniquement animés par le même désir de changer choses, essaient de proposer une nouvelle forme de démocratie au sein de l’Assemblée et de la commission démocratie qui s’occupe de son fonctionnement.

Quelle a été la toute première idée qui vous a fait prendre la caméra, avant même de savoir que vous alliez faire un film ?

C’est vrai qu’au départ je n’étais pas du tout dans ce mouvement pour en faire un film. J’y étais comme militante : j’ai assisté à la première réunion qui a eu lieu un mois avant la première assemblée du 31 mars. C’était au tout début du mois de mars, à la bourse du travail à l’appel de François Ruffin, avec de nombreux intellectuels, d’intermittents du spectacle, des syndicalistes, des étudiants. J’étais à la réunion suivante où on s’est divisé en commissions pour préparer l’assemblée. J’étais à la commission communication, pour distribuer des tracts afin d’informer les gens, en précisant que je ne ferai pas de film. Le 31 mars, j’étais sur la place de la République, et le 32 mars j’y suis revenue. Et quand c’est beau, je ne peux pas m’empêcher d’avoir envie de filmer. Sauf que d’habitude, je repère, j’écris avant. Là, j’ai pris la caméra à brûle-pourpoint, pas dans l’idée d’en faire un film, mais de mettre des petites séquences sur YouTube. J’ai donc fait une chaîne qui s’appelait les yeux de marianne. Au bout d’une semaine, je me suis rendue compte que ces vidéos ne donnaient pas à voir le travail. Au-delà des côtés festif et violent qui ont été montrés dans les médias, je trouvais beau le travail qui lui n’était jamais relayé. Les gens réfléchissaient et essayaient de construire quelque chose. J’ai donc pris la décision de venir tous les jours, en arrêtant de filmer des choses éparpillées, mais en choisissant l’Assemblée, car c’était selon moi, ce qu’il y avait de plus inédit et la commission démocratie qui prenait en charge le fonctionnement de l’Assemblée. Cela rejoint les problématiques de mes autres films : comment se conjugue le singulier et le pluriel, comment laisse-t-on la place au singulier tout en permettant au groupe d’exister ? Au bout de 10 jours, j’ai donc décidé que peut-être, j’étais en train de faire un film.

Est-ce que votre matériel technique a changé ? quelqu’un pour le son ?

J’ai gardé la même caméra, mais d’un point de vue technique, vous avez raison, j’ai pensé qu’il fallait un ingénieur du son tous les jours. Sans lui, le son n’aurait pas pu passer en salle. Les images que j’ai tournées le 32 mars ne pouvaient pas être dans le film, car je n’avais justement pas d’ingé-son. Il a fallu que je trouve quelqu’un, ce qui n’était pas évident puisqu’il n’y avait pas de salaire. Ce tournage de 3 mois s’est fait sans un centime, où plusieurs personnes se sont succédées à ce poste. Je suis restée derrière la caméra, avec une personne au son par tournage. De temps en temps, elle faisait aussi l’image, en particulier quand on était gazé durant les manifestations.

Comment avez-vous présenté votre équipe aux personnes de Nuit debout, quand on sait que votre caméra s’ajoutait déjà à celles des médias ?

Avec les caméras, ils étaient à la fois tolérants et un peu agacés d’avoir toujours 4 micros et 3 caméras sur eux. Dans les commissions, ils demandaient toujours à ce que rapidement on se présente. Le fait de me voir tous les jours a été en ma faveur. Je n’étais pas un média qui vient les filmer par curiosité : j’étais quelqu’un qui s’était engagé dans un travail, comme eux s’étaient engagés. J’ai été assez vite acceptée en fait, tolérée.

Vu que vous ne pouviez rien écrire, comment avez-vous trouvé la distance pour les filmer ?

Vu que vous ne pouviez rien écrire, comment avez-vous trouvé la distance pour les filmer ?

D’abord dans la distance physique, je me mettais au niveau du premier cercle de gens, mais jamais dedans. Dans d’autres films, je pouvais le faire, mais pas ici, cela aurait coupé l’échange. J’étais au niveau des premières personnes qui écoutaient, même à l’assemblée, pour être au plus près des gens. Il me semblait important de ne pas toujours être en plan large, de pouvoir zoomer un peu pour voir ces corps et ces visages qui écoutent. J’étais donc au bord, pour ne pas avoir de premier plan.

Quel a alors été votre planning du tournage quotidien, et étiez-vous partie avec l’idée « tant qu’ils sont là, je filme » ?

Concrètement, j’ai commencé le 32 mars et j’ai fini mi-juillet, de 16h à 22-23h. Et c’était tout à fait ça : « tant qu’ils sont là, je filme ». Je suis un peu dingue… C’est un travail que j’ai fait au début sans salaire, je me suis mise dans une situation un peu difficile. Mais je n’avais pas de film de prévu, j’avais du temps. J’aurais pu l’utiliser pour donner des cours, mais j’ai préféré filmer quelque chose d’historiquement important. À partir du moment où je m’engage sur un tel projet, je dois aller jusqu’au bout. Ça n’aurait eu aucun sens de s’arrêter avant.

Comment avez-vous trouvé le producteur, puis le distributeur ?

J’ai commencé à chercher un producteur après le tournage, car quand j’ai pensé que ce que je filmais allait être un film, je n’avais plus le temps de le chercher. Après une journée de tournage, je devais m’occuper de classer les rushes. Ce film était trop compliqué pour mon producteur habituel, Denis Freyd, mais il est néanmoins rentré en co-production avec le producteur que j’ai trouvé pour financer le début du montage, Pascal Deux de Buddy Movies, qui lui s’occupe de projets dont personne ne veut. On s’est alors dit qu’on allait faire une plate-forme participative qui nous a permis d’avoir 34 000 euros. Ensuite, on a trouvé un distributeur Épicentre Films, qui a amené un minimum garanti, et son argent personnel via son assurance vie. Beaucoup de professionnels avec qui je travaille habituellement nous ont donné beaucoup plus que ce pour quoi ils ont été payés. Épicentre Films est très motivé, et les salles qui connaissent mon travail sont intéressés. On a été sélectionné à l’ACID au festival de Cannes où les exploitants étaient présents.C’était important que le film soit en salles, car c’est un lieu où des publics se croisent. Je le vois lors des avant-premières, c’est un peu comme à Nuit debout : la salle de cinéma est encore un des seuls lieux où les gens se parlent sans se connaître. Que des gens différents qui ont partagé une expérience de cinéma, se croisent, débattent, sans se connaître, avec ou sans réalisateur, c’est extraordinaire ! Le débat permet de poursuivre la réflexion qui essayait de se construire à Nuit debout.

Et si le film n’avait eu comme unique possibilité un passage télé…

Je crois que la télévision n’en voudrait pas. Même avec Arte… On essaiera de leur vendre après la sortie en salles. Je serais ravie qu’il passe à la télévision, car là aussi, les publics se croisent, mais je ne suis pas tout à fait certaine qu’une chaîne publique le prenne. On a eu le soutien d’aucune radio. Malgré tout, politiquement, je pense que c’est un film qui dérange un peu.

La part du film qui se décide au montage ?

J’avais 70 heures de rushes. Je n’ai donc pas commencé le film par les séquences du 32 mars. Ce que j’ai ressenti, pendant le tournage et en regardant les rushes, était : qu’est-ce qui sera important dans 10 ans ? C’est mon interprétation de ce qui s’est passé là. J’ai monté le film en tentant de s’élever, de ne pas être que dans Nuit debout, de ne pas être qu’avec le combat contre la loi El Khomri. J’ai commencé le film en posant les enjeux qui se déroulaient sur cette place, avec le discours le 40 mars de Monique Pinçon-Charlot. Il y a un carton avant qui parle de la loi El Khomri, mais elle pose l’enjeu plus global. On est à un moment où il y a une tension énorme entre les « riches » – les gens qui possèdent énormément, les actionnaires – et ceux qui sont de plus en plus dépossédés, qui n’ont absolument pas le pouvoir, qui ne sont pas organisés et qui n’arrivent pas à lutter contre ça. Puis le discours de Frédéric Lordon qui pose l’autre enjeu fondamental qui va traverser Nuit debout du début à la fin : comment fait-on sans représentant ni chef pour construire quelque chose ? Le film va y répondre en décalant la question d’une certaine façon : l’important n’est pas de décider de choses, mais de reprendre la parole, avec l’idée peut-être illusoire que reprendre la parole, c’est reprendre le pouvoir. J’ai monté le film là-dessus. J’ai vraiment revisité les rushes avec Charlotte Tourrès, la monteuse. Au premier visionnage, nous avons enlevé tout ce qui n’est pas intéressant. Puis se les repasser pour comprendre ce qui serait important dans 10 ans. L’affaire Finkielkraut n’a pas d’intérêt. Il y avait un processus de vote, qui était trop technique pour être gardé. Il fallait laisser décanter ce qui peut paraître intéressant parce qu’on est là aujourd’hui mais qui sera oublié demain. Je travaille comme ça dans mes documentaires, mais d’habitude, j’ai dégagé l’essence avant de filmer. Ici, je l’ai trouvé au montage, qui a duré 6 mois.

Qu’est-ce qui a été le plus dur pour vous sur ce projet ?

D’avoir fait le film de cette façon-là, de le porter à bout de bras du début à la fin, comme dans la distribution où je m’engage beaucoup. Ce niveau d’engagement pendant tout le mois fait que je suis un peu sur les rotules. Je me suis fait violence aussi de faire un film sans personnage. Vu que Nuit debout n’a pas de représentant, ni chef, avoir des personnages n’était pas adéquat dans ce film. Ici, ce sont des gens de la foule, qui s’avancent pour prendre la parole, puis repartent dans la foule. À Nuit debout, il n’y a pas d’héroïsation, on n’applaudit pas les gens. Il y a une volonté d’égalité, sans équivalence, c’est-à-dire avec le respect de la singularité. Outre le fait que je n’avais pas préparé, ni repéré, que je n’avais pas de personnage, il y avait aussi cet enthousiasme extraordinaire avec tout ce monde au début, qui s’amenuise au fur et à mesure. Je ne considère pas Nuit debout comme un échec, mais c’est difficile de faire passer cette idée-là.

Votre film montre très bien les limites du mouvement quand l’idée de prendre des décisions est abandonnée, Nuit debout tourne en rond d’une certaine façon…

Ils ont été tendus entre deux choses : donner la parole aux gens, être le plus inclusif possible et l’envie parfois de prendre des décisions. Ils n’ont jamais pris de décisions de peur de diviser. Et si on ne divise pas, on ne peut pas prendre de décision. Ou sinon, prendre des décisions consensuelles, ce qui est possible, mais ils n’avaient pas les bons outils. En abandonnant l’idée de prendre des décisions, toute une partie a été déçue, car ne pas prendre une décision revient finalement à en prendre une. Ce mouvement pose la question : est-ce possible de construire sans diviser, sans conflit ? En effet, ça tourne un peu en rond. Et malgré tout, je pense que ça a eu un effet formidable, et cela aurait pu avoir davantage d’effet si l’idée de prendre une quelconque décision avait été prise plus tôt.

Qu’ont pensé les gens que vous avez filmés quand ils ont vu le film ?

Je n’ai pas pu le montrer à François Ruffin car il est trop pris depuis qu’il est député. J’ai fait venir tous les intervenants qui parlent. Ce n’est pas évident de se voir porter le mouvement, mais globalement, ils sont très contents.

A lire la chronique du film L’Assemblée

Merci à Jérémy et Annie de l’American Cosmograh de Toulouse, le plus vieux cinéma du futur !, qui ont rendu cette rencontre possible.

L’Assemblée de Mariana Otéro, en salles le 18 octobre 2017