« Vivre vite » de Philippe BESSON (Julliard)

Le génie de Philippe Besson, qui compte au nombre des écrivains les plus talentueux de sa génération depuis son entrée fracassante en littérature il y a bientôt quinze ans avec son sublime roman « En l’absence des hommes », réside dans le mélange unique, dont chacun (ou presque) de ses romans est le fruit, fait de cette insondable délicatesse qui lui permet de fouiller le coeur des hommes pour en extraire les blessures les plus profondes sans jamais les faire saigner, de cette noire simplicité avec laquelle, tel Pierre Soulages, il peint leur solitude, leurs doutes et leurs souffrances, de cette amère subtilité qu’il utilise pour habiller des mots les plus justes les maux invisibles mais pas indolores de ses personnages, de cette virtuosité quasi-cinématographique grâce à laquelle il compose les décors impressionnistes des huis-clos ou des histoires au grand large qu’il nous conte, de cet irrésistible pouvoir qui lui permet de nous catapulter dans l’univers intime de ses anti-héros fragiles, de cette douce musicalité grâce à laquelle il bat la cadence de son phrasé durassien, de cette parfaite maîtrise de l’architecture impeccable des récits iodés qu’il nous livre et de cette incomparable limpidité stylistique qui donne à son écriture un souffle océanique. Quand on referme les romans de Philippe Besson, on a le sentiment rare qu’à travers les histoires singulières des hommes (qui parfois aiment les hommes) et des femmes (que les hommes aiment si mal) auxquelles sa plume s’attache, c’est un peu de nos vies qu’il raconte. Chacun de ses romans est donc attendu avec une vive impatience.

Le génie de Philippe Besson, qui compte au nombre des écrivains les plus talentueux de sa génération depuis son entrée fracassante en littérature il y a bientôt quinze ans avec son sublime roman « En l’absence des hommes », réside dans le mélange unique, dont chacun (ou presque) de ses romans est le fruit, fait de cette insondable délicatesse qui lui permet de fouiller le coeur des hommes pour en extraire les blessures les plus profondes sans jamais les faire saigner, de cette noire simplicité avec laquelle, tel Pierre Soulages, il peint leur solitude, leurs doutes et leurs souffrances, de cette amère subtilité qu’il utilise pour habiller des mots les plus justes les maux invisibles mais pas indolores de ses personnages, de cette virtuosité quasi-cinématographique grâce à laquelle il compose les décors impressionnistes des huis-clos ou des histoires au grand large qu’il nous conte, de cet irrésistible pouvoir qui lui permet de nous catapulter dans l’univers intime de ses anti-héros fragiles, de cette douce musicalité grâce à laquelle il bat la cadence de son phrasé durassien, de cette parfaite maîtrise de l’architecture impeccable des récits iodés qu’il nous livre et de cette incomparable limpidité stylistique qui donne à son écriture un souffle océanique. Quand on referme les romans de Philippe Besson, on a le sentiment rare qu’à travers les histoires singulières des hommes (qui parfois aiment les hommes) et des femmes (que les hommes aiment si mal) auxquelles sa plume s’attache, c’est un peu de nos vies qu’il raconte. Chacun de ses romans est donc attendu avec une vive impatience.

Depuis l’adolescence, James Dean fait battre le coeur de Philippe Besson qui a décidé de faire de cet amour impossible et fantasmé avec l’icône intemporelle du 7ème art américain, l’étoile filante du cinéma US des années 50, le météore des studios d’Hollywood, le bolide boudeur des plateaux de tournage outre-Atlantique, le matériau brut de son nouvel opus. Dans « Vivre vite » publié aux éditions Julliard, l’auteur d' »Un garçon d’Italie » dresse le portrait d’un gamin venu d’Indiana ayant choisi de « vivre vite » pour honorer la promesse faite à sa mère d’aller la rejoindre sans trop tarder. Philippe Besson tente – le pari est osé – de s’approcher au plus près de James, ce jeune « homme accidentel » qui, dans « un instant d’abandon » et parce qu’il avait trouvé « une bonne raison de se tuer » a mis un terme à ses « jours fragiles », de comprendre pourquoi Jimmy, mort à 24 ans à peine alors qu’il n’avait tourné que trois films (« A l’Est d’Eden » d’Elia Kazan, « La Fureur de vivre » de Nicholas Ray et « Géant » de George Stevens) – mais quels films ! -, obligea ceux qui l’aimaient à « se résoudre aux adieux ».

Pour relever ce défi littéraire, Philippe Besson convoque les souvenirs de celles et ceux qui, au cours de sa courte existence, ont accompagné, aimé, cotoyé celui qui incarna à l’écran la jeunesse rebelle de l’Amérique pudibonde et puritaine des années 50. Ainsi, sa mère Mildred (morte alors qu’il n’a pas 10 ans mais qui comprit avant tout le monde la vocation artistique et la sensibilité de Jimmy) exhume ses souvenirs, son père Winton (qui l’a abandonné) confesse ses remords de lui avoir acheté sa première Chevrolet, sa tante Ortense et son oncle Marcus (qui l’ont élevé) se remémorent la douleur ressentie lors de son départ de Fairmount, son cousin Markie se souvient ému de leurs jeux d’enfants et de la dernière phrase qu’il lui a dite lors de leur ultime rencontre, ses professeurs d’art dramatique témoignent du charisme mélancolique et du génie précoce du sale gosse binoclard qui avait conservé l’accent de son Midwest natal en même temps que sa dégaine de paysan de l’Indiana, son entraineur de basket-ball se souvient de sa détermination à compenser sa petite taille par une exceptionnelle vélocité, le vendeur de motos chez qui il se rendait adolescent atteste qu’il n’était pas une femmelette et qu’il avait la vitesse pour religion, le patron du bar new-yorkais où il noyait sa peine dans le whisky raconte les discussions sans fin au milieu de la nuit éthylique, ses amants d’un soir et ses amours impossibles disent leur addiction et le vide béant laissé par son inévitable fuite, ses impresarios évoquent la fulgurance de son ascension… Philippe Besson donne aussi la parole à ses partenaires d’un film ou d’un spot publicitaire, aux comédiens qui l’ont croisé, aux scénaristes et aux cinéastes avec lesquels il a travaillé. Défilent ainsi Elia Kazan (indulgent), Tenessee Williams (captivé), Marlon Brando (bienveillant), Nathalie Wood (complice), Rock Hudson (jaloux), Elisabeth Taylor (protectrice)…

C’est un bien curieux roman choral qu’a composé Philippe Besson. Est-ce, d’ailleurs, réellement un roman ? Au fil des pages entrecoupées de chapitres dans lesquels James Dean lui-même se confie, les témoignages se succèdent, s’entrecoisent, se répondent comme autant d’interviews imaginaires dessinant le portrait d’un jeune homme à la beauté crépusculaire. Mais, outre que certains sonnent faux (Besson ressuscite la mère de Jimmy morte 14 ans avant lui…), ils n’ont aucune portée littéraire, aucune identité lexicale propre, aucune musicalité, aucune dimension romanesque. Leur vocation n’est qu’informative. C’est ainsi que les mots de Kazan et de Brando, les expressions de Mildred et d’Ortense, les souvenirs de Sal Mineo et de Bill Bast se ressemblent, si bien que « Vivre vite » devient sous nos yeux un récit curieux à mi-chemin entre le roman trop documenté et le documentaire mal romancé, une sorte de journal de bord d’un détective privé qu’une compagnie d’assurances aurait sollicité pour n’avoir pas à verser de primes aux ayants-droits du défunt. C’est dire combien, une fois la dernière page tournée, un sentiment d’immense déception nous gagne.

C’est un bien curieux roman choral qu’a composé Philippe Besson. Est-ce, d’ailleurs, réellement un roman ? Au fil des pages entrecoupées de chapitres dans lesquels James Dean lui-même se confie, les témoignages se succèdent, s’entrecoisent, se répondent comme autant d’interviews imaginaires dessinant le portrait d’un jeune homme à la beauté crépusculaire. Mais, outre que certains sonnent faux (Besson ressuscite la mère de Jimmy morte 14 ans avant lui…), ils n’ont aucune portée littéraire, aucune identité lexicale propre, aucune musicalité, aucune dimension romanesque. Leur vocation n’est qu’informative. C’est ainsi que les mots de Kazan et de Brando, les expressions de Mildred et d’Ortense, les souvenirs de Sal Mineo et de Bill Bast se ressemblent, si bien que « Vivre vite » devient sous nos yeux un récit curieux à mi-chemin entre le roman trop documenté et le documentaire mal romancé, une sorte de journal de bord d’un détective privé qu’une compagnie d’assurances aurait sollicité pour n’avoir pas à verser de primes aux ayants-droits du défunt. C’est dire combien, une fois la dernière page tournée, un sentiment d’immense déception nous gagne.

Car, en dépit des souvenirs des uns et des autres, que Philippe Besson convoque tel un juge auditionnant les témoins d’un accident à la barre d’un tribunal, des confessions de James Dean lui-même sur son enfance (« On ne survit pas à la mort de sa mère »), sa sexualité (« Je me tiens tout près de lui… Je l’embrasse… Est-ce que ça fait de moi une pute ? Ouais, peut-être. Et alors? ») et sa passion pour la comédie (« Je ressens des vibrations dès que j’enfile le costume d’un autre ») ou du terrible aveu de Liz Taylor (« Il était poursuivi par des fantômes. Et rongé par des démons… Après la mort de sa mère, il a commencé à être abusé sexuellement par son pasteur. Je crois que cela l’a hanté toute sa vie même s’il n’en a parlé qu’à moi »), James Dean échappe au romancier. Philippe Besson aurait dû le savoir : comme tous les mythes, Jimmy est insaisissable. Celui qui aimait par dessus tout la vitesse et qui a, toute sa vie, échappé à celles et ceux qui voulaient le retenir, ne pouvait pas se laisser enfermer, emprisonner dans un roman.

Pour traquer l’homme derrière le mythe, pour embrasser la vie du sex-symbol et lui voler un baiser, Philippe Besson rembobine le film d’une existence aussi brève qu’incandescente et met bout à bout les rushs de ses interviews imaginaires comme autant d’archives exhumées. Hélas, ce faisant, il se mue en documentariste pressé, en chroniqueur prisonnier des anecdotes glanées ça et là et des témoignages confiés post-mortem. Bref, il abandonne sa plume d’écrivain des sentiments et son pinceau de peintre de l’intime. Au final, malgré quelques pages sublimes (notamment celles où Elia Kazan et Pier Angeli, la seule femme que Dean ait réellement aimée après sa mère, livrent leurs souvenirs), « Vivre vite » est le script décevant d’un impossible biopic littéraire, le manuscrit inabouti d’un road-book amoureux dans lequel on cherche en vain l’intensité dramatique si présente dans « La Maison atlantique », le précedent roman de Philippe Besson. Bref, « Vivre vite » est la preuve qu’il y a une malédiction James Dean.

Les écrivains, à commencer par les plus grands, devraient le savoir : on ne s’attaque pas aux mythes sous peine d’y laisser sa (des) plume(s).

Philippe LASTERLE

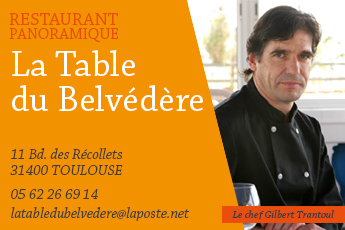

Club Littéraire du Belvédère

« Vivre vite » de Philippe BESSON, 252 p. Julliard