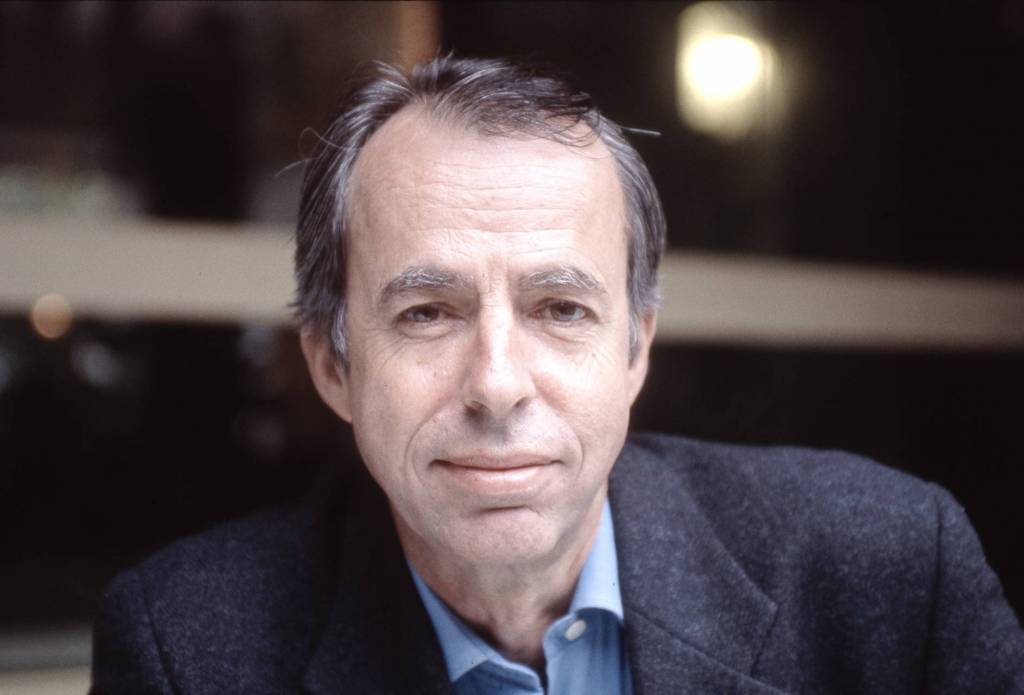

Parmi les victimes du mercredi 7 janvier, il y a Bernard Maris né en 1946 à Toulouse, où il vécut et travailla longtemps, où il venait retrouver une part de sa famille et de ses amis. Le grand public connaissait l’économiste médiatique prisé des télévisions et des radios, journaliste, auteur d’une quinzaine d’essais consacrés – souvent iconoclastes – à la matière qu’il enseigna à l’université. On le lisait donc dans Charlie Hebdo, on l’entendait sur France Inter et ailleurs. Bernard Maris était aussi un amoureux fou de la littérature. Il consacra un beau livre à Maurice Genevoix et Ernst Jünger : L’Homme dans la guerre. Avec le premier, il entretint à distance des liens intimes et familiaux puisqu’il épousa Sylvie Genevoix, la fille de l’auteur de Ceux de 14, qui le laissa veuf en 2012. Il signa en 2014 Houellebecq économiste et c’est encore à Houellebecq qu’il consacra ses derniers mots imprimés dans le numéro de Charlie de ce 7 janvier en saluant avec enthousiasme le roman Soumission.

Moins connu était le Bernard Maris romancier, auteur en 1995 du picaresque Pertinentes questions sexuelles dans le Dakota du Nord, de l’émouvant L’Enfant qui voulait être muet en 2003 et du balzacien Le Journal en 2005. Il y mettait en scène Guy Larcher, célibataire sentimental responsable des pages Idées-débats d’un grand hebdomadaire. À quarante ans, ce Rastignac tardif, dilettante et rêveur, hésite entre ses aspirations littéraires, l’amour fou et le pouvoir.

On peut lire Le Journal comme une saga trépidante, une tragi-comédie sur les mœurs d’une corporation au confluent de la politique, de la finance et de l’édition. Cependant, ce roman rageur et las, qui commence par un suicide et s’achève par un reniement, possède bien d’autres richesses que sa satire politico-sociale. À l’arrière-plan de la passion amoureuse et de l’enquête financière qui en sont les fils rouges, il charrie délicatement une somme de souffrances parfois bouleversantes. On goûte aussi sous la plume de Maris des douleurs et des nostalgies que l’on ne peut pas solder : l’ombre des cils sur le regard d’Anna Karénine, le sentiment fragile qui fait croire que la jeunesse et l’histoire de l’être aimé nous appartiennent, l’écho d’ « une petite pluie, la pluie des museaux mouillés, des museaux amoureux », l’envie de garder une vieille main de mourant dans la sienne… « Ne jamais être insouciant ni dilapideur de bonheur », se dit à un moment Larcher qui sait retrouver dans une nouvelle de Coloane « une ambiance de brouillard et de ténèbres, et de trop-plein d’humanité où les hommes se recroquevillent contre leurs chevaux et leurs chiens dans l’infini, apeurés et dévots devant l’immensité qui leur pardonne encore, un instant, rendant grâces à ce qui les laisse survivre un peu sur la Terre. » Avec son regard désolé, mais jamais cynique, sur la nature humaine, Bernard Maris nous fait entrevoir la pureté des sentiments avant de tirer impitoyablement le rideau. Le visage d’une humanité affolée et palpitante qui continue de danser au bord du chaos imprègne chaque page. C’est sans doute cette image qu’il faut garder d’un roman conseillant malgré tout, entre ses illusions perdues et ses deuils inconsolables, de ne pas guérir « de cette fièvre, la vie ». Nous n’en guérirons pas, cher Bernard.