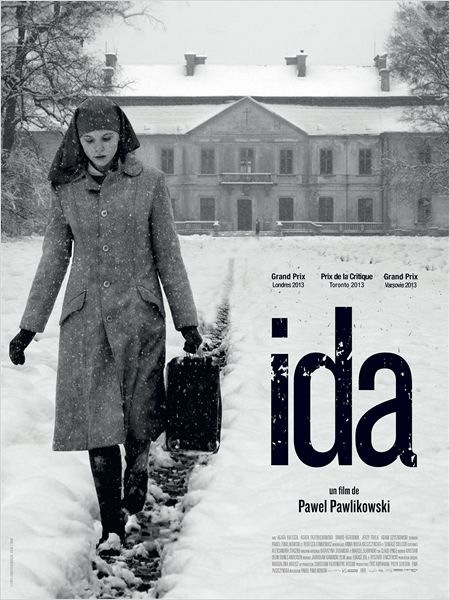

Voyage au-delà du silence et des mensonges

Ida, film polonais en noir et blanc

Réalisation : Paweł Pawlikowski.

Scénario : Paweł Pawlikowski et Rebecca Lenkiewicz

Photographie : Ryszard Lenczewski et Łukasz Żal

Agata Kulesza : Wanda Gruz

Agata Trzebuchowska : Ida Lebenstein / sœur Anna

Dawid Ogrodnik : le saxophoniste

Jerzy Trela : Szymon Skiba

Adam Szyszkowski : Feliks Skiba

Un film étrange et obsédant, Ida de Paweł Pawlikowski, vient nous dire la quête d’un retour :

– Celui du cinéaste né en Pologne en 1957 et qu’il a quittée quand il avait 14 ans.

– Celui de deux femmes vers une identité volée, disloquée et longtemps volontairement passée sous silence, ce silence qui gèle le cœur de la Pologne refusant tout travail de mémoire.

– Celui d’un retour sur l’histoire de la Pologne en 1962, prise en deux glaciations, celle du communisme enfermant les gens dans le gris et le mensonge des jours, celle de la religion enfermant dans un monde clos ses fidèles.

Et enfin la complicité active des Polonais dans le massacre des juifs en Pologne, par antisémitisme chrétien virulent, pour aussi s’emparer de leurs biens, est enfin évoquée.

Comme si le choix par les Nazis, d’implanter la plupart des camps d’extermination en Pologne avait été le fruit du hasard.

Et dans un film qui pourrait faire penser à Robert Bresson, par sa capacité et sa volonté de transcrire les vibrations des âmes, le combat entre la foi et le réel, et ceci dans un grand dénuement de moyens, mais sans un trop grand débordement d’esthétisme, pourtant extrêmement présent ici. Le tout au risque que la forme dilue le fond.

La plupart du temps ce danger est évité.

Paweł Pawlikowski a rompu avec ses films précédents, pour faire œuvre presque d’ascèse avec un noir et blanc, riche de mille nuances de gris, et une étrange partition de l’écran carré où les personnages sont souvent décadrés. Ces choix sont retenus afin de rendre cette Pologne des années soixante, 1962 pour ce film, entre neige, boue et dictature sans illusions, où tout est non-dits, vide intérieur et décalage entre une jeunesse qui tente de s’amuser sur des airs de jazz pou fuir la démission des parents. Pawlikowski arrive à traiter à la fois de la culpabilité collective polonaise à l’égard des juifs et de la sanglante répression communiste à l’égard de tout un peuple. Cette double culpabilité continue à tarauder la Pologne encore aujourd’hui.

Il refuse toute simplification et restitue toute l’ambiguïté de cette époque : Wanda la juive des maquis devenue procureur sans pitié des « ennemis du peuple », les paysans qui hébergent, nourrissent puis tuent leurs voisins juifs en épargnant la petite fille blonde, Ida, parce qu’elle « n’avait pas l’air juive ». Ce film est tout en allusions, jamais en condamnation.

Le choix d’un format carré, choix du 4/3, pour avec la prédominance de mettre les acteurs en bas de l’image, comme pour leur faire subir le poids du vide et du ciel, le manque d’espace, ajoute au dépaysement, au côté documentaire du film. Ce qu’il n’est pas, car il se veut acte de mémoire et universel. Film contre le refoulement de la mémoire, Ida est aussi celui de la rencontre de deux femmes.

Simplement il raconte ceci :

Dans la Pologne communiste des années 1960, une nonne catholique, Anna, orpheline recueillie par l’église, qui va prononcer ses vœux découvre ses origines juives et le sort réservé à ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Et s’ensuit un road-movie de la nonne juive et de sa tante, Wanda la rouge, désabusée, seul membre de sa famille encore en vie, et qui l’aide entreprendre ce voyage au-delà du silence et des mensonges, et des lâchetés, en retournant dans la demeure natale et affronter les secrets de famille et leurs racines. Et la vieille voiture délabrée de Wanda qui les entraîne sur les routes délabrées de la Pologne est symbolique au milieu du linceul de la neige.

Ce voyage sera fatal pour beaucoup des certitudes des personnages, mais aussi leur identité.

Ce film bouleversant, qui laisse parfois sans voix, n’est pas un film de délivrance pour Paweł Pawlikowski, qui dit ceci :

« Je ressentais le besoin de réaliser un film en Pologne sur une période trouble, un contexte historique particulier et complexe que j’ai connu enfant et qui m’intéresse énormément.

Une époque qui a, évidemment, un rapport avec mes parents et sans doute avec une sorte de nostalgie personnelle. Pas une nostalgie historique, bien sûr, mais quelque chose enfoui dans ma mémoire et ayant un rapport à l’imaginaire et à cette imagerie particulière liée à mon pays.

Dans un même temps, je voulais tourner un film intemporel, posant des questions universelles que cette Pologne des années 1960 permet de soulever. Entre autres, ce que représentent le catholicisme, la religion ou encore la transmission presque génétique de celle-ci. Avec l’idée de ne jamais apporter de réponse, évidemment. Enfin, il y avait le désir de scruter des héroïnes qui possèdent chacune une foi très marquée, religieuse ou idéologique, qui sont particulièrement dissemblables et pourtant unies de manière très forte. Je ne voulais surtout pas tomber dans le travers du film à thèse. Je souhaitais travailler sur des personnages complexes, ambigus, avec des paradoxes moraux très marqués. Ida parle avant tout de culpabilité. En particulier, de celle des Polonais et des communistes. »

Ida missa est, la messe semble dite pour Ida qui après la découverte du monde extérieur, de la féminité – séquences où elle accepte le miroir, la robe de femme, les talons aiguilles, le bal, le désir, fume, fait l’amour et découvre le triste avenir des passions débouchant sur l’ennui et les problèmes – semble s’acheminer vers le retour au couvent. Le test imposé par la Mère supérieure pour s’assurer de la solidité de sa foi semble avoir réussi.

Ce n’est pas si simple, car dans un long plan où la caméra pour la première fois s’anime et la suit, elle va sur une route sans fin, on ne sait en fait où elle va. Seule la musique de Bach qui l’accompagne le sait peut-être. Mais elle n’est plus Anna, elle est aussi Ida. Nonne et juive. Juive et nonne.

D’ailleurs le personnage central semble plutôt être le personnage d’Ida est bien moins intéressant celui de sa tante, l’ancien Procureur de la République, juive et stalinienne implacable, dévergondée, et désespérée, alcoolique et capable d’un infini amour pour Ida qui lui rappelle tant sa sœur Rocza. Et c’est elle qui mène ce récit initiatique, et se suicide sur du Mozart, une fois la mission d’ensevelir enfin leurs morts dans le cimetière juif abandonné de Lublin.

Une réplique d’Ida devant la tombe de ses parents assassinés par les paysans : « Pourquoi ne suis-je point moi aussi dedans ? »

Cette question de bien des survivants la hantera à jamais.

Il faudrait dire la beauté des images, le reflet dans les vitres des visages des femmes, le poids de la forêt et des êtres, les différentes stations de la quête, la présence de la neige comme un personnage. Et dans ce périple se fait aussi une inversion des rôles entre Wanda la forte et cynique, et Ida la douce et impassible, qui devient celle qui protège.

« Et si en allant là-bas, tu découvrais que Dieu n’existe pas ? » demande Wanda, la réponde d’Ida n’est pas donnée. Les corps seront exhumés, retrouveront une sépulture, mais les âmes sans doute pas.

Le désir vite épuisé par cette conversation : « Et après ? – demande-t-elle au beau musicien –, Après on achètera un chien et une maison ! Et on aura des enfants. « Oui mais après – dit-elle ? – Après, on aura des problèmes, comme tout le monde ! », et Ida s’enfuit.

On se limitera, pour ne pas seulement célébrer une très grande réussite esthétique, à se concentrer sur les performances inoubliables d’Agata Kulesza dans le rôle de Wanda Gruz, incroyable de présence et de désespoir, dressant le portrait d’une femme entre culpabilité, alcools, hommes d’une nuit, et surcout vide immense. Et aussi celle d’Agata Trzebuchowska dans le rôle d’Ida Lebenstein jadis sœur Anna. Elle a l’âge du rôle, 19 ans, et sa candeur lumineuse, sa religiosité en bannière, sa beauté butée et son silence habité, alors qu’elle n’avait jamais tourné au cinéma, est impressionnante.

Ida est un film très fort, intense, très personnel, brûlant de l’intérieur, très lent et austère, qui hante longtemps la mémoire. Il est réconfortant et étonnant qu’il connaisse un tel succès. Pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un malentendu où la forme splendide occulte le fond tragique.

Gil Pressnitzer