Onéguine m’évoque le mythe moderne de « l’homme de trop » Florent Siaud

L’Opéra national du Capitole de Toulouse invite pour la première fois, et dans le cadre d’une nouvelle production d’Eugène Onéguine, le metteur en scène français Florent Siaud. Échanger avec ce tout nouveau quadra sur le chef-d’œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski nous met dans les pas d’un passionné d’art lyrique… amoureux du théâtre, une conjugaison qui convient parfaitement à l’opéra.

Rencontre

Florent Siaud © Maxime Côté

Classictoulouse : C’est la première fois que vous êtes invité à Toulouse au Théâtre du Capitole.

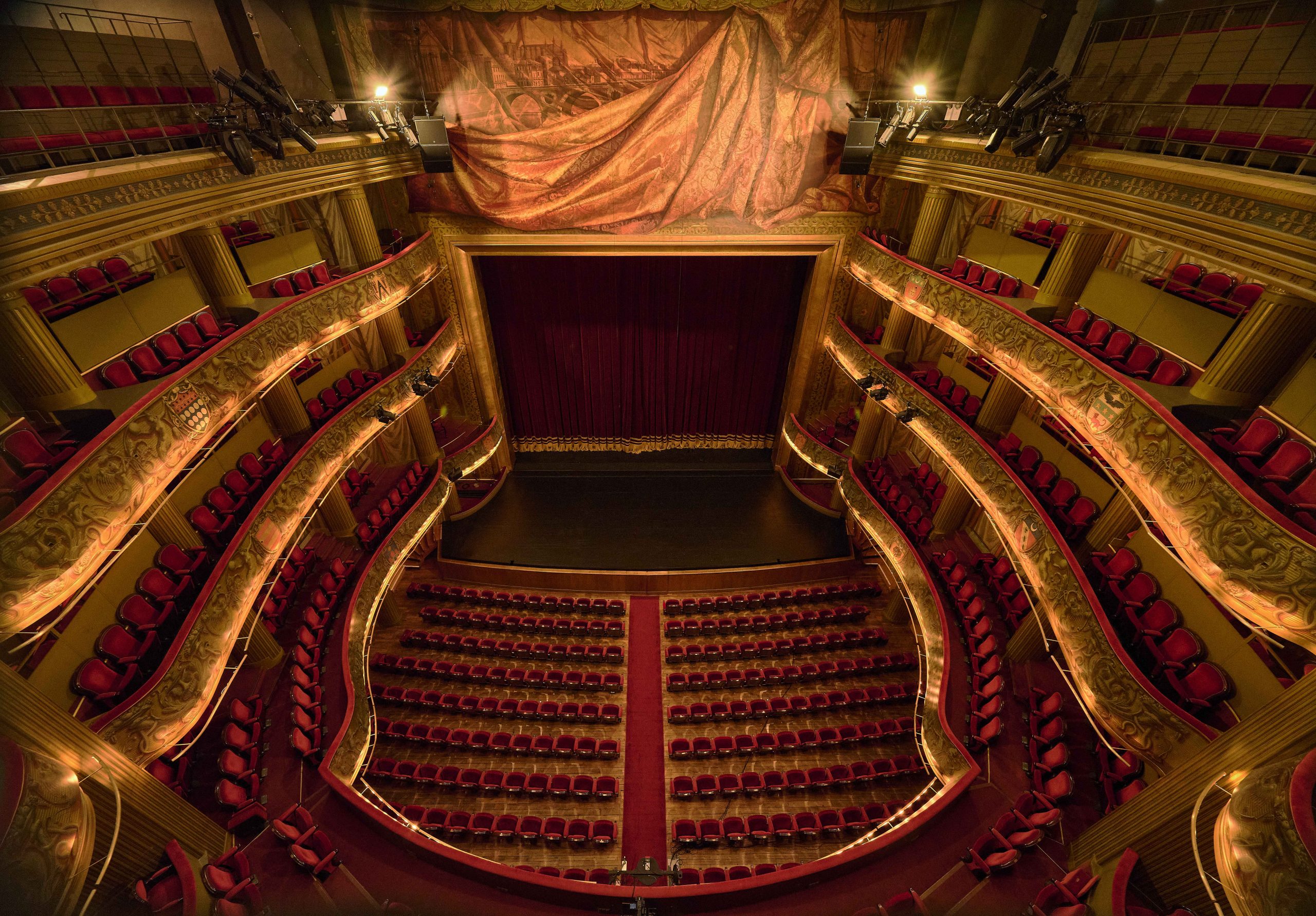

Florent Siaud : En tant que metteur en scène, c’est la première fois que je suis invité à Toulouse. Mais j’ai découvert le fonctionnement de la grande maison du Capitole en mars 2009, en assistant Ivan Alexandre pour sa production d’Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau. Un superbe spectacle qui a ensuite fait les beaux jours du Palais Garnier à Paris, en 2012.

Vous êtes avant tout un homme de théâtre et vous travaillez entre l’Europe et le Canada avec lequel vous avez énormément d’activité…

La rencontre avec les artistes québécois il y a de cela dix-sept ans a été l’un des chocs les plus marquants de mon parcours artistique. Sur scène, les interprètes québécois mettent en œuvre un engagement physique impressionnant, toujours au service d’une sensibilité au texte et à la dramaturgie. Parallèlement, Montréal m’a permis d’initier une collaboration durable avec des créateurs comme Romain Fabre (décor), Nicolas Descôteaux (éclairages) et Gaspard Philippe (vidéo), dont j’aime tresser les langages avec ceux d’artistes français comme Natalie van Parys (chorégraphie) ou encore Jean-Daniel Vuillermoz (costumes). Cette équipe ouverte sur le monde m’accompagne dans cet Eugène Onéguine au Capitole.

Quel est votre rapport personnel à l’art lyrique ?

J’avais 9 ans lorsque j’ai découvert à la télévision l’Amadeus de Miloš Forman. La stupéfaction ressentie à ce moment-là m’a tout de suite donné envie de mettre en scène des opéras. La puissance des effectifs, l’effet physique du son, l’intensité des actions dramatiques, l’ampleur des décors sur scène : tous ces leviers donnent à l’opéra une capacité rare à bouleverser en profondeur des publics variés. Cette saison, j’ai notamment mis en scène Tosca de Puccini au Théâtre Impérial de Compiègne et Lohengrin de Wagner à l’Opéra national du Rhin : ce sont des spectacles qui ont fait salles combles (l’opéra de Strasbourg a même dû mettre à la vente des places debout). J’y ai vu de nombreux groupes de jeunes spectateurs ou spectatrices être pris par la tension du début à la fin. L’opéra participe du chemin d’émancipation intérieure que l’art peut apporter à notre monde en crise.

Opéra national du Capitole © Christophe Caracso

Côté art lyrique, vous avez déjà mis en scène Monteverdi et son Combat de Tancrède et Clorinde, Puccini et sa Tosca, Wagner et son Lohengrin, Bizet dans l’adaptation de sa Carmen par Peter Brook, Debussy et son Pelléas et Mélisande, bientôt Lully et son Armide. Comment abordez-vous un opéra par rapport à une pièce de théâtre ?

Le théâtre et l’opéra n’impliquent pas le même processus de création. A l’opéra, il faut tout anticiper dans le temps, tant l’ampleur des décors et le nombre des costumes engendrent des délais de fabrication conséquents. Pour des fresques chorales comme Lohengrin ou Eugène Onéguine, les effectifs requis sur le plateau (entre 60 et 90 personnes !) n’ont rien non plus à voir avec mes troupes de théâtre : ils exigent une énorme préparation en amont. Je dois aussi prendre en compte la projection vocale dans la direction d’acteur, afin que les interprètes puissent jouer sans être mis en danger par l’orchestre. Reste que je retrouve à l’opéra et au théâtre la même urgence : créer des situations théâtrales incandescentes qui viennent parler au public d’aujourd’hui et l’émouvoir dans le présent.

Lohengrin dans la mise en scène de Florent Siaud en mars 2024 à l’Opéra national du Rhin – Photo: Klara Beck

Aujourd’hui, à l’inverse d’un passé où les chanteurs ne faisaient « que » chanter, le metteur en scène ne réglant que les entrées et les sorties, les chanteurs d’opéra doivent non seulement suivre une partition et un chef, mais aussi parfois un metteur en scène exigeant.

C’est exact mais, pour être honnête, je ne vois aucune contradiction entre la mise en scène et l’exécution musicale. Quand je prépare un opéra, j’étudie les indications de tempos, les modulations harmoniques de la partition, les couleurs de l’instrumentation. Elles constituent à mes yeux des indications de jeu supplémentaires sur lesquelles je m’appuie pour nourrir la direction d’acteur.

Comment s’est passée votre rencontre avec Christophe Ghristi dans la perspective de cet Eugène Onéguine ?

En 2012 et en 2013, Christophe Ghristi était le directeur de la dramaturgie de l’Opéra national de Paris. Pendant cette période, il m’a confié la rédaction des livrets de deux opéras pour enfants dans l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille (sur une musique de Fabien Waksman) : L’Oiseau de glace puis Epic Falstaff, que j’ai également mis en scène. Quand, en 2019, il m’a proposé de réfléchir à Eugène Onéguine, nous n’avons pas tardé à réaliser que nous avions une vision très proche de ce grand titre du répertoire russe. À l’époque, je sortais de Pelléas et Mélisande à l’Opéra national de Bordeaux et de La Tragédie de Carmen au Théâtre impérial de Compiègne : aller vers Tchaïkovski me permettait de renouer avec cette période de l’histoire de la musique qui me fascine, celle qui scelle le passage des dernières décennies du XIXe siècle à l’orée du XXe siècle. Cette période fait écho à notre temps en plein changement de paradigme.

Quelle a été votre réaction lorsqu’il vous a proposé de mettre en scène le chef-d’œuvre de Tchaïkovski ? A partir de là, quelle a été votre démarche ?

J’ai préparé Eugène Onéguine en me plongeant longuement dans la littérature russe. J’ai pensé à l’Oblomov de Gontcharov : l’atmosphère de torpeur provinciale de ce roman de 1859 se retrouve un peu dans la campagne endormie de notre premier acte. Je songe en outre à Anna Karénine : Tatiana doit assumer un destin contrarié qui n’est pas sans résonances avec celui de l’héroïne courageuse de Tolstoï. Je me suis aussi souvenu des fascinantes nouvelles de Gogol, qui nous plongent souvent dans la fantasmagorie d’un Saint-Pétersbourg inquiétant, ce qui a laissé des traces sur notre acte III.

Tosca dans la mise en scène de Florent Siaud au Théâtre impérial de Compiègne en novembre 2023 – Photo: Nicolas Descôteaux

Que nous raconte cet opéra sur la société russe du 19e siècle ?

Eugène Onéguine nous décrit une Russie très caractérisée d’un point de vue sociologique. La campagne profonde des actes I et II révèle une aristocratie provinciale, des hobereaux terriens et des paysans très différents de l’élite métropolitaine qui, dans l’acte III, s’enivre de bals, de champagne, d’opium et de jeux de pouvoir. En fait, cette œuvre nous présente les deux faces inconciliables d’un même pays.

Quelle est votre vision d’homme du 21e siècle sur cet ouvrage ?

Je crois que le sujet principal d’Eugène Onéguine porte sur notre rapport au présent, à nos désirs inconscients et à nos regrets. Derrière son histoire poignante et accessible, cet opéra-texte nous pose une question vertigineuse : quels sont les rêves, les idéaux et les fantômes qui hantent nos vies au jour le jour ? Comment vivre au présent tout en étant habité par des fantasmes, par le sentiment d’échec, par nos morts, par ceux qui nous ont quittés à tous les sens du terme ?

Quel regard portez-vous sur le personnage d’Eugène Onéguine ?

Je l’envisage moins comme un être cynique que comme une ombre perdue dans un monde qui change à toute vitesse. À l’image de bien des personnages de Lermontov, Tourgueniev, Musil ou von Horváth, il m’évoque le mythe moderne de l’«homme de trop ». Ses désirs contradictoires se heurtent à une modernité chatoyante face à laquelle il éprouve un sentiment constant d’amertume, d’inconsistance, de vanité, de vulnérabilité. De ce point de vue, il tend un reflet troublant au sentiment d’impuissance qui gagne de plus en plus notre actualité noire.

Mettre en scène une pièce de théâtre russe est-il toujours un challenge à part ?

C’est toujours un voyage existentiel déroutant. Je retrouve dans Eugène Onéguine ce que j’avais déjà éprouvé en mettant en scène des auteurs russes comme Anton Tchekhov (Les trois sœurs), Ivan Viripaev (Illusions, Les Enivrés) : ce rapport viscéral au tragique de la vie et à son côté dérisoire, la coexistence inextricable du drame et du comique, un naturalisme d’apparence travaillé de l’intérieur par un onirisme et même un symbolisme qui élèvent.

Votre première impression sur votre travail au Capitole

Je suis frappé par la qualité superlative des ateliers du Capitole : ils mettent en œuvre un savoir-faire exemplaire. La beauté de l’orchestre et l’implication exceptionnelle des artistes du chœur viennent donner à cette expérience scénique une force particulière. La distribution internationale qui entoure le charismatique Onéguine de Stéphane Degout m’a aussi procuré des émotions humaines et artistiques inoubliables en répétitions.

Dans le futur, quel est l’ouvrage que vous souhaitez/rêvez mettre en scène ?

Je plongerai bientôt dans Mozart, et je m’en réjouis. Sinon, je rêverais aborder le répertoire français à travers Iphigénie en Tauride de Glück, ou encore Les Dialogues des Carmélites de Poulenc, Ariane et Barbe-bleue de Dukas, à nouveau Pelléas et Mélisande de Debussy. J’aimerais poursuivre l’exploration de Wagner tout en touchant à Verdi, dont Otello, Macbeth, Simon Boccanegra et Don Carlos me déchirent le cœur. Mais de la trilogie de Monteverdi à de futurs opéras contemporains, en passant par Richard Strauss et Alban Berg, je pourrais citer tant d’autres aspirations !

Propos recueillis par Robert Pénavayre

une chronique de ClassicToulouse

> Eugène Onéguine, le chef-d’œuvre du romantisme russe

> Eugène Onéguine • Entretien avec Stéphane Degout